点击蓝字关注我们

写实与抒情

——论丰子恺古诗新画的艺术特色

(上)

摘要:他运用西洋美术写实技法来为现实作画,充分展现 了现代人的日常生活情状和精神面貌 ;同时,他的漫画又有中国画意在笔先、画尽意在的审美意蕴,具有浓郁的抒情特质。本文以丰子恺的古诗新画为分析对象,探讨其写实性和抒情性两大看似矛盾的艺术特色。

关键词:丰子恺;古诗新画;写实;抒情

在中国现代文学史上,丰子恺是一位在绘画、音乐、散文、文艺理论等诸方面均有较高造诣的知识分子。丰子恺最为大众熟知的是漫画创作:他的艺术生涯从漫画创作开始,他一直有意识进行中国第一代漫画创作,他出版了中国第一部漫画集,他的辛勤耕耘使得漫画作品在中国流行一时。他一生作创作的漫画数量之多、质量之高、种类之丰富、风格之独特,令人赞叹不已。丰子恺曾将他的漫画分成四个阶段,分别是描写古诗相、儿童相、社会相、自然相的时期。古诗新画是他创作初期和抗战时期以古诗句为题创作的一类很有味道的作品。这类漫画名字来自古诗词,展现的却是现代人的生活图景。丰子恺运用西洋美术写实技法来为现实作画,充分展现了现代人的日常生活情状和精神面貌;同时,他的漫画又有中国画意在笔先、画尽意在的审美意蕴,具有浓郁的抒情特质。本文以丰子恺的古诗新画为分析对象,探讨其写实性和抒情性两大看似矛盾的艺术特色。

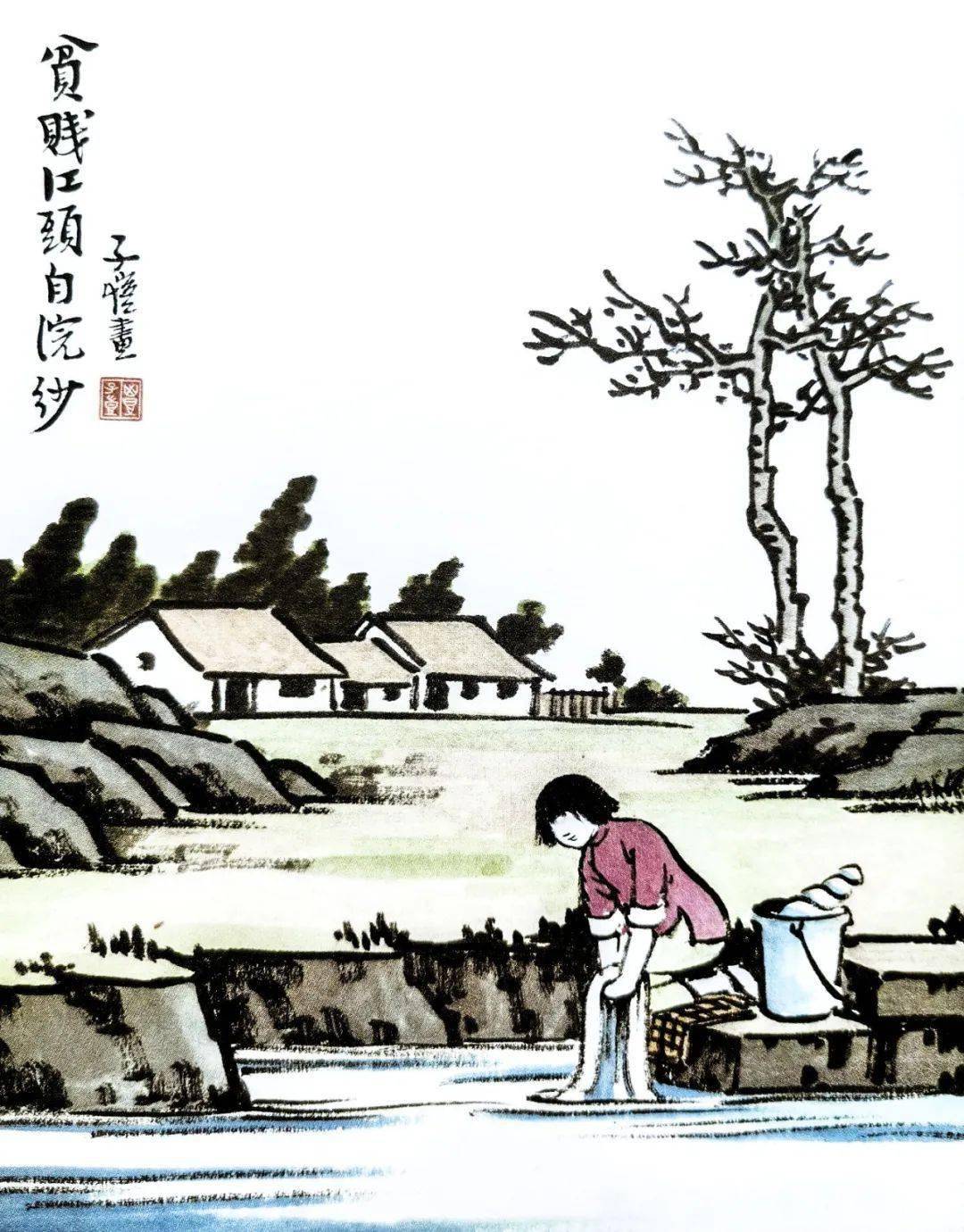

丰子恺漫画《贫贱江头自浣纱》

01

一、写实态度

丰子恺漫画《无言独上西楼,月如钩》

从表现内容来看,丰子恺的古诗词漫画展现了现代人的生活和情感经历。丰子恺曾说:“好事的朋友,看见我画山水,拿古人来对比:这像石涛,这像云林,其实我一向画现代人物,以目前的现实为师,根本没有研究或临摹过古人的画。”[1]的确,相对于为艺术而艺术,丰子恺更主张为人生而艺术,他更强调画家对现实世界的关注。他曾写道:“为什么现代的中国画专写古代社会的现象,而不写现代社会的现象呢?”“为什么没有描写现代生活的中国画出现呢?为什么20世纪的中国画家,只管描写15世纪以前的现象呢?”[2]其对现实社会的关切之情可见一斑。

且看丰子恺如何表现现代社会的现象:《贫贱江头自浣纱》里的西施脱去了古装,《无言独上西楼》中的李后主穿上了现代大褂;《杨柳岸,晓风残月》横扫原词的离愁别绪,展现了两个农民水中插秧的现代图景;《明明如月,何时可掇》画的是两个人抬头望月,左上角的月亮写着“和平”二字,表明了普通民众对和平的渴望;《抬望眼,仰天长啸》、《马革裹尸真壮士,阳关未作断肠声》、《他年麟阁上,先画美人图》、《凯歌马上轻吟曲,不是昭君出塞时》、《天生凯旋门,盼待汉家军》等画展现抗战期间军人临危不惧、慷慨报国的豪情壮志。有趣的是,抗战时期,丰子恺再次以《杨柳岸,晓风残月》为题进行漫画创作,这次画中的主角由农民变为了紧握长枪的战士,[3]可见,丰子恺确确实实“以今日之形相,写古诗之情景”。[4]《卧看牵牛织女星》更是一副极富意味的漫画,画面上烛台与闹钟并置,中国传统山水屏风与源自西方的铁床共存,形成一种“旧”与“新”的张力。丰子恺似乎在有意无意地暗示,在这个新旧并存的时刻之后,也许以机械闹钟、精制铁床等为代表的现代产品将渐渐取代烛台、屏风等古旧事物,后之来者视今,一如当下躺卧在床上看星星的少女一样,只能从中遥想当年的传说。

丰子恺漫画《杨柳岸晓风残月》

从绘画方法上看,丰子恺借鉴了西洋美术写实技法。《中国画与远近法》从技巧的角度指出了中国画存在的远近法错误:“我们中国自古以来的绘画,讲到远近法差不多没有一幅不错”,[5]“(中国画)犯着‘多S’、‘无S’、‘倒S’等种种错误,画中没有眺望的中心点,画家没有一定的立场,忽左忽右,忽高忽低,忽近忽远,分别地观察各物的形状,局部地描写出来,凑合而成一幅绘画”。[6]可见,留日期间接受西洋画技法训练的丰子恺对构图视角等西洋绘画方法的认同。他虽然多用毛笔作画,却并不像中国传统山水画一样倚重墨的浓淡,他更倾向于通过墨的粗细创造图像,细笔勾勒外形,粗笔表现暗影,用简单明快的线条勾勒出山水人物的神韵,具有速写的味道。

丰子恺的漫画中,可以从焦点透视、阴影使用等方面很轻松地找出这种西洋绘画技巧的痕迹。《有酒有酒,闲饮东窗》通过画面下方越来越窄的小径,表现景物的纵深;《红了樱桃,绿了芭蕉》用阴影表现盛放樱桃的器皿的影子,使画面更为立体;《今月曾经照古人》中,一个现代人斜倚门廊,望向遥远的夜空,他一部分身体在门廊外,好像再移一步就能从漫画中走出来了,而他背后的两栋大楼根据远近由小到大,和前方似要跃然而出的人物形成了美妙的动感。

丰子恺漫画《流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉》

丰子恺漫画《小桌呼朋三面坐 留将一面与梅花》

写实主义对丰子恺古诗新画的影响不仅体现在技法上,还体现在画面的元素构成上。《作客他乡又一年》直接画出了1962年12月31日的日历,清晰地表现出时间的流逝和年岁的更迭;《少壮不努力,老大徒伤悲》画中同时出现了靠在躺椅上的白胖青年和拄着竹竿讨饭的精瘦老人,将一个人的两个人生阶段同时展现在画面上,通过形象上的强烈反差朴素地阐释了画题;《小桌呼朋三面坐,留将一面与梅花》中,三位朋友围桌而坐,空余的另一边则是盛放的梅花。从画面处理来看,无论是“三面坐”,还是“留将一面与梅花”,都原原本本地表现出来了。《人散后,一钩新月天如水》的画题和内容也高度吻合:桌子上放着一个茶壶几个茶杯,而人已不在,对应着诗句中的“人散后”,窗外一片天空中挂着月牙儿,表现“一钩新月天如水”。

《人散后,一钩新月天如水》(丰子恺作)一九二四年

参考文献:

[1][4][8]丰子恺.丰子恺文集(卷四)[M].杭州:浙江文艺出版社、浙江教育出版社,1990:257、583、388.

[2][5][6]丰子恺.丰子恺文集(卷二)[M].杭州:浙江文艺出版社、浙江教育出版社,1990:613-614、496、508.

[3]该漫画收入丰子恺《客窗漫画》一书中桂林:桂林今日文艺社,1942.

[7][10]丰子恺.丰子恺文集(卷三)[M].杭州:浙江文艺出版社、浙江教育出版社,1990:417-418、190.

[9][11]丰子恺.丰子恺文集(卷一)[M].杭州:浙江文艺出版社、浙江教育出版社,1990:87、29.

·END·

雅德馨香

画廊·作品·艺术家

微信号:yadexinxiang2011

好文!必须点赞 返回搜狐,查看更多