3月25日,vivo执行副总裁、首席运营官、vivo中央研究院院长胡柏山在2025年博鳌亚洲论坛年会上表示,vivo成立了机器人实验室,准备发布全新的机器人计划。

“机器人是手机行业的未来,它将成为连接物理世界和数字世界的桥梁。”胡柏山表示手机行业即将迈入新阶段。“手机行业有着最大基数的消费人群,最前瞻的技术生态和多元的应用场景。不久前我们成立了机器人Lab,布局机器人赛道,致力于创造极致的机器人产品。依托于vivo蓝科技在AI大模型影像领域的十年深厚积累,叠加自研混合现实图形积累的实时空间计算能力。我们会聚焦孵化机器人的‘大脑’和‘眼睛’,机器人可以看得懂场景、听得懂需求、给得了回应。”

目前行业最炙手可热的肯定是新能源汽车,雷军的小米一入场就获得了满堂彩,实力上更胜一筹的蓝厂似乎并没有眼热,而是将目光瞄准了更遥远的未来。vivo的招聘信息显示,蓝厂目前正在高薪招募机器人首席科学家、机器人技术规划专家等。

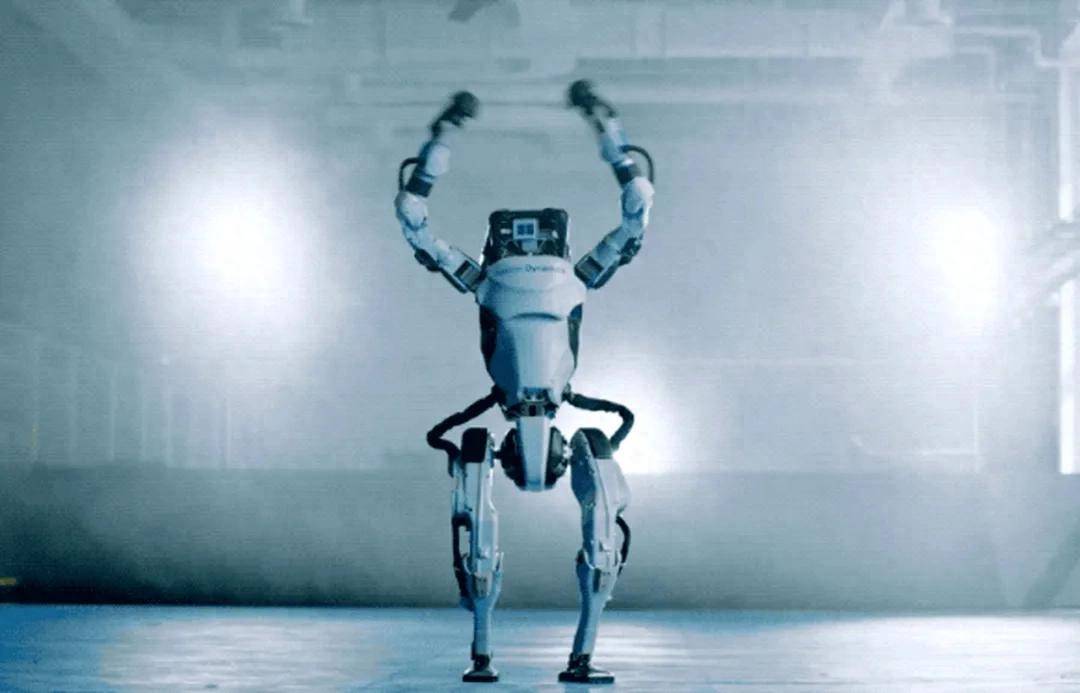

不必看大洋彼岸的波士顿动力的机器人项目,单看位于杭州的宇树科技在今年成为著名的“杭州六小龙”之一就充分说明了这个赛道的前途。

过去十几年,vivo先是用“音乐手机”的标签撬开了年轻人市场,后又积极在影像赛道靠微云台防抖和蔡司联名站稳脚步。但光鲜背后暗含隐忧,这个曾经站在年轻人的角度并征服他们的品牌,如今却被用户调侃“只会卷摄像头”,还时常翻车——例如去年发布的vivo X200Pro就存在着用户吐槽摄像头有光斑和炫光等问题。

当影像技术成为行业标配,vivo的差异化优势似乎正在模糊,而寻找新的增长引擎成了蓝厂接下去的重要使命。

vivo的“中年危机”

整个2024年,vivo就像个矛盾的优等生。一边是连续四年中国市场销量冠军的奖杯,另一边则是高端战场被苹果华为反复摩擦的销售数据。当友商们忙着把摄像头卷到一英寸大底、把折叠屏厚度卷到5毫米时,vivo的工程师们突然发现,自己最擅长的影像赛道,正在变成人人标配的“基础题”。

这就像全班同学都学会了微云台防抖的必杀技,曾经靠X60系列一战封神的绝活,如今成了行业入门款。用户开始用“除了拍照还能干嘛”的灵魂拷问,把vivo逼到创新墙角。更扎心的是生态战场的溃败——当华为用户用鸿蒙系统串联起手机、汽车、智能家居,小米用户对着电视喊句:“小爱同学”就能联动空调、冰箱,就连珠海小厂魅族都能用手机指挥汽车的当下。vivo的IoT生态却像极了散装江苏:平板、手表、耳机各自为政,用户买了手机还得下载三个App才能控制全家设备。

这种生态割裂在2024年达到顶峰——其AI语音助手需要独立App操作,而友商早已实现系统级融合。虽然vivo的工程师在下半年通过数次系统更新也让Jovi助手获得了系统级融合,但后续当其他厂商早早接入国产大模型DeepSeek时,vivo似乎又是后知后觉,在用户体验上丢了关键分。

海外市场的剧本同样写满尴尬。印度工厂的库存压力、欧洲市场的高端认知壁垒,让机海战术越来越像饮鸩止渴。但真正刺痛vivo神经的,是那个行业公开的秘密:全球智能手机出货量连续三年下滑,而AI机器人的市场规模正以每年67%的速度狂飙。当雷军宣布为造车押上人生全部声誉时,vivo的决策层却只能在东莞总部频频召开行业的圆桌对话,试图从别人口中获得一丝丝希望。

不过,了解vivo的人都知道,从最早的电话机、功能机再到智能手机,一直专注于通信行业的蓝厂背后有商业大佬段永平的加持。他的一贯风格是,不盲目跟风,谋定后动,喜欢少押注但是押重注。这次高调宣布进军机器人行业,说明内部已经明确了对机器人行业前景的信心。

胡柏山也确认,做机器人不是盲目追逐风口,而是遵循vivo的价值主线。

那么,vivo做机器人,到底能行吗?

段永平的商业哲学

在外界看来,vivo选择机器人赛道像是一次冒险,在聊这个话题之前,我们不妨先来聊一聊段永平。

今年年初(1月5号),段永平重回母校浙江大学,并发表了万字演讲。

在关于投资的部分,他说:“基本上,我不会快速做出这样的判断。过去十多年,我关注的公司就那几个,这源自我对企业、生意、产品多年的理解。我没见过谁能很快下判断,包括巴菲特和芒格这样的投资高手,他们的节奏也很慢。他们并不怕错过一些机会,但最重要的是不要踩雷。有人可能会说,有钱不需要快赚,但我们缺钱就想快赚。我回应说,这可能正是你缺钱的原因,因为一直想着快速赚钱。其实我也想挣快钱,谁不想挣快钱?但是呢,秩序不可违很重要,就是你还是要踏踏实实做该做的事情。”

典型的段氏法则,主打一个稳扎稳打。

当友商扎堆造车时,vivo选择机器人赛道,似乎是对“能力圈原则”的坚守。段永平曾告诫:“不要用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰。”相比需要重资产投入、产业链整合难度极高的汽车行业,机器人领域与vivo的影像技术、AI算法、芯片研发等核心能力高度契合。这种“精准跨界”本质上是用存量技术撬动增量市场——就像当年OPPO用快充技术降维打击功能机市场,vivo正试图用手机时代的“技术遗产”重构机器人战场。

更隐秘的布局藏在组织架构里。机器人Lab由执行副总裁胡柏山直接领导,打破传统研发层级的设计,暗合段永平“让听得见炮火的人决策”的管理哲学。这种扁平化决策机制,或许能破解当年AI部门与OS部门“鸡同鸭讲”的协同困局——毕竟在机器人这个需要软硬件深度耦合的领域,部门墙的代价可能是生死存亡。

胡柏山说:“当前的AI和机器人,分别代表数字世界和物理世界的顶尖技术成果,但两个世界尚处于相对独立状态,未能完美联接。手机行业有着最大基数的消费人群,最前瞻的技术生态,多元的应用场景。机器人是手机行业的未来,它将成为联接物理世界和数字世界的桥梁。”

考虑到今年火爆全球的DeepSeek创始人梁文锋也是浙大出身,就像当初扶持拼多多的黄铮,vivo入局机器人+AI行业,确实让人浮想联翩。AI和机器人分别代表了数字世界和物理世界的顶尖技术成果,但两个世界尚处于相对独立状态,未能完美链接。

不过,想象归想象,机器人领域还是有许多布局多年的从业者,蓝厂在手机行业的技术积累能否在机器人行业发挥技术优势,能否做到后发先至?不禁让人大打问号。

活着比伟大更重要

根据第三方机构的数据显示,到2030年,我国含工业机器人、服务机器人等各种机器人市场规模将达到4000亿元。从竞争角度看,虽然目前市场从业公司众多,但除了老牌工业机器人公司外,大部分都是初创型企业,在资金和技术上也都没有形成垄断优势。

蓝厂的优势也有。2018年,vivo 就成立了AI全球研究院。目前研发人员超过1000多人,研发经费每年过百亿。这个研究院在2023年推出过自研的以语言、语音、图像、端侧以及多模态的“蓝心大模型”。

在制造端,vivo在手机行业的经验,也可复制进入机器人领域。比如,与供应链联合开发的微型伺服电机,体积缩小40%的同时扭矩提升25%,成本仅为进口产品的1/3,这体现了其在供应链管理上的优势和经验在机器人产业中的迁移和应用。

今年的博鳌论坛上,vivo率先推出了MR头显产品——vivo vision。胡柏山的逻辑是,这款产品依托vivo“蓝科技”在AI大模型与影像领域的十年深厚积累,叠加vivo混合现实头显积累的实时空间计算能力,聚焦孵化机器人的“大脑”和“眼睛”,让机器人可以看得懂场景,听得懂需求,给得了回应。

也就是说,vivo要先造一个入口。

不同于特斯拉Optimus追求人形机器人的视觉震撼,vivo选择了一条更务实的路径——聚焦场景生态的“沉默痛点”,先解决入口指令问题,再具体落地复杂产品。胡柏山说“vivo机器人Lab”的重要子任务之一,就是在AI领域对AI Agent能力的训练,这也是未来机器人的大脑。这样一来,vivo既规避了重资产风险,又稳扎稳打构建起生态护城河。

唯一的问题是,这样一款MR眼镜产品,在没有突破型创新的当下,产品同质化严重,能卖出去几台,实在成问题。而一旦用户数量不够,又撑不起使用数据,接下来的产品迭代就要大打问号。

机器人行业虽然火爆,但技术可行性与商业可行性之间,一直存在着巨大鸿沟。波士顿动力的Atlas机器人,虽然在技术层面惊艳四方,酷炫的表演视频让人惊叹,但还没有正式商用过一台。虽然鼓舞了很多机器人从业者,但又有有多少公司可以十几年如一日没收入靠烧投资人的钱活着呢?

国内的宇树科技虽然有盈利但则是另一个版本的故事,唯一值得vivo参考的是宇树在供应链环节的经验,但vivo自己的经验恐怕要比前者更强。

胡柏山说,vivo的机器人计划是“渐进突围、沿途下蛋”的路径。听上去像是软件行业“小步快跑”的迭代逻辑,这暗合了段永平的“本分文化”。不过,在机器人这个需要十年磨一剑的领域,活着还是要比伟大更重要。希望vivo可以谱写自己的中国式创新叙事,就像过去的每一次一样。

@以上内容版权归属「iNews新知科技 」所有,如需转载,请务必注明。返回搜狐,查看更多