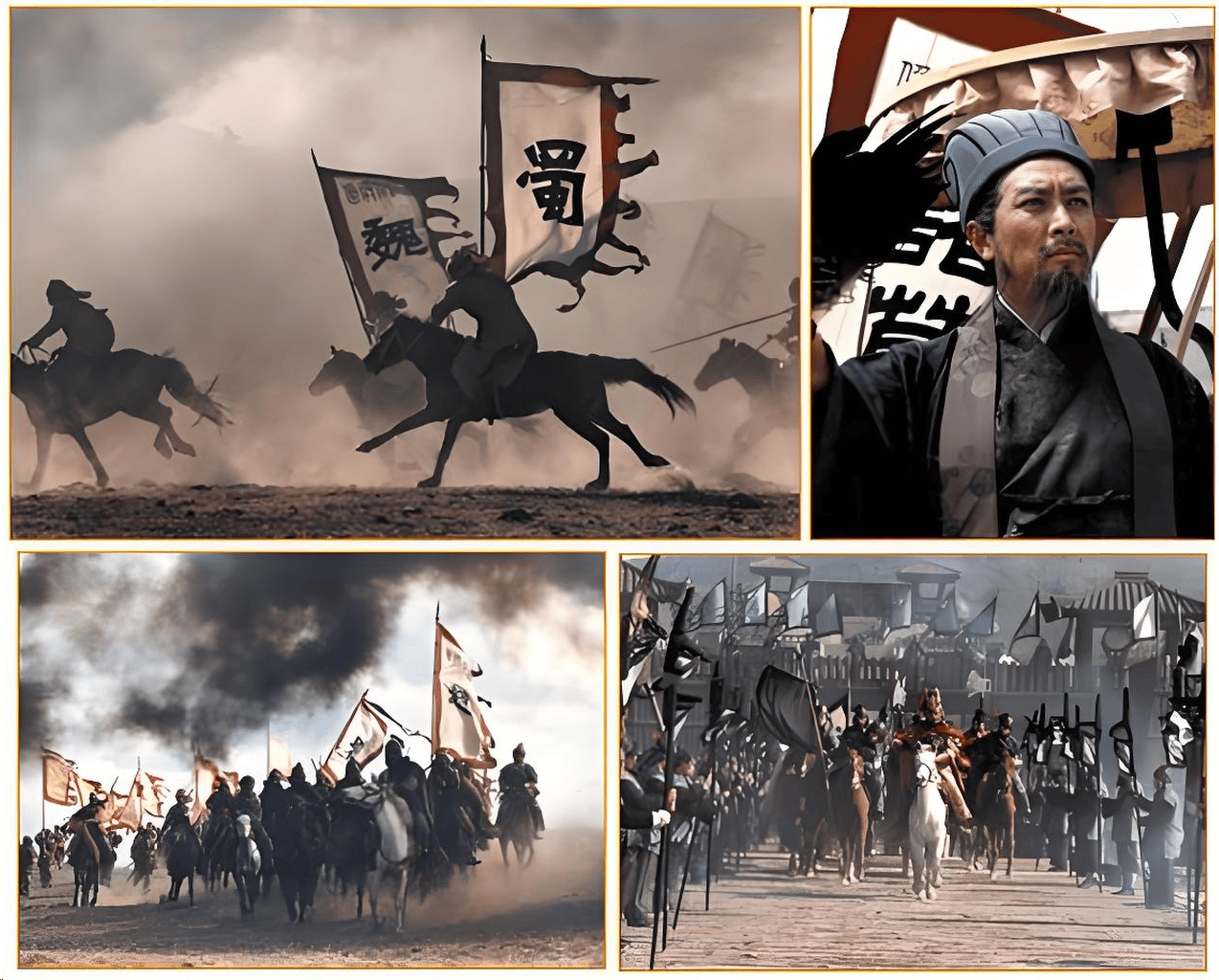

"各位朋友,今天咱们要聊一桩改写中国历史的大事件——董卓进京后,为何敢把在位仅五个月的少帝刘辩赶下皇位,改立九岁的刘协?这一举动看似只是换个皇帝,实则彻底动摇了东汉王朝延续两百年的根基。

《三国演义》详细描写了这场政变:董卓带着西凉军入洛阳后,借口少帝刘辩遇事慌乱、言行失当,强行扶持陈留王刘协登基。但按东汉祖制,自光武帝刘秀开国以来,皇位必须由嫡长子继承。这套规矩运行了十二位皇帝,为何到董卓这里就失灵了?

要搞懂这个问题,得先了解东汉的皇位传承制度。《后汉书·光武帝纪》明确记载,刘秀为杜绝宗室内斗,确立‘立嫡以长’的铁律。历史学家钱穆统计,东汉十四位皇帝中,九位是按嫡长子制度继位。这种规则就像朝廷的‘操作手册’,保障权力交接不出乱子。

董卓打破规则的操作分三步:首先控制洛阳城防,接管北军五校;接着逼迫何太后下诏废帝;最后武力震慑文武百官。《后汉书·董卓传》记载,当尚书卢植在朝堂上反对时,董卓直接拔剑威胁要动用军法。南开大学教授宁稼雨分析:‘当西凉军的刀架在脖子上,所谓的祖制就成了摆设。’

选择刘协也是精心算计的结果。刘协由董太后抚养长大,而董卓自称与董太后同族,这为他提供了‘辅政’的合法借口。华中师范大学教授张舜徽指出:‘董卓需要年幼且关系特殊的皇帝,方便长期掌控实权。’这种套路后来被曹操、司马懿等权臣反复使用。

废立事件捅破了东汉两大底线:第一,外戚宦官不得干政的传统被打破;第二,士族集团失去制衡皇权的筹码。《三国志》注引《典略》记载,袁绍当场解下官印出走,引发十八路诸侯联合讨董。原本维护朝廷稳定的士族势力,自此开始经营地方武装。

更深远的影响在于制度权威的崩塌。董卓之后,曹操挟天子令诸侯、司马懿篡夺曹魏政权,都延续了‘武力决定皇权’的模式。复旦大学教授葛剑雄总结:‘董卓废立如同推倒第一块多米诺骨牌,让皇权神圣性彻底瓦解,乱世中谁有兵权谁说了算。’

但董卓低估了破坏规则的代价。《后汉书》记载,中平六年(189年)废立事件后,各地太守拒不听从朝廷号令,政令仅限司隶地区有效。这种局面直接导致东汉政权名存实亡,为三国分裂埋下伏笔。

历史研究者总结出三条关键教训:

1.制度需要武力维护,但滥用武力必遭反噬董卓虽掌控朝廷,却因暴政引发全国反抗,最终被部将吕布终结。

2.破坏旧秩序需建立新规则董卓废帝后未能构建新制度,导致天下大乱,军阀割据。

3.民心向背决定政权存续董卓强征民夫、滥发小钱,引发百姓大规模逃亡,彻底失去统治基础。

《三国演义》描写董卓结局时,特意安排他被吕布诛杀的情节。这个设计暗含警示:当权者践踏制度之日,便是自掘坟墓之时。董卓废立皇帝的举动,不仅终结了东汉嫡长子继承制,更开启了‘实力至上’的乱世法则——从曹操挟天子到司马代曹,这条历史脉络的起点,正是董卓那一场冒天下之大不韪的废立闹剧。"返回搜狐,查看更多