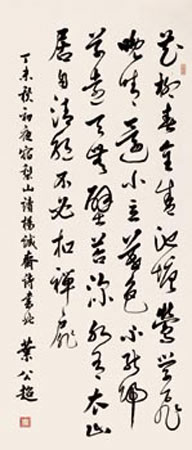

叶公超先生的书法作品

六

他水木清华时代的老朋友费正清称他是“一位有才华的英国文学教授,他成为主要的战后外交家”,还说他是林徽音(英文名菲莉斯)的表兄,则没有其他旁证。1968年台湾有人攻击说胡适、王世杰、叶公超等勾结费正清,导致国民党失去大陆。这当然是无稽之谈。

1964年费正清访问台湾时,“蒋介石个人仍具有左右一切、窒息一切的作用。我们在北京时期的老朋友叶公超曾经当过清华大学英国文学教授,他完全凭自己的才能跻身于‘中华民国外交部’,当了10年的‘外交部长’,接着又任驻华盛顿的‘大使’。

1977年,费正清再度造访台湾时,蒋介石已不在人世。“在台北最使我们感到高兴的是再次会见前任外交部长叶公超,他依旧是一个性格坚强的人,仍然牢牢地坐在政务委员的位置上,他喜欢孤独,然而却奉命去处理预算问题。他外出时,秘密警察跟踪他;当他住院时,蒋经国却莅临探望——一种对最高级天才的奇怪的愚弄。叶公超对一个现代歌舞团甚感兴趣,他陪同我们前往有2000人观看演出的中山纪念堂。这次演出是一次很好的尝试,观众在情绪上似乎完全是西方国际式的。文学和艺术正在台北蓬勃发展。这是我们这个伟大世界的一部分。”

七

在落寞的晚年,除了以书画自娱娱人,叶公超曾编英文教科书、国语辞典等造福后人。记者赵世洵有一次夜宿花莲公路招待所,在房间的抽屉里发现一叠英文稿件校样,上面有许多改正的地方,仔细一看是一本大一学生的英文课本。向招待所的人打听,知道这间房在此之前叶公超住过。赵把校样带还给叶公超,他十分感谢:“年纪大,身体差,记忆力也减退了,所以才把这份校稿给忘了。”

1977年12月21日,他在《中国时报》发表《对中文教学的几点意见》,提出了许多精辟的见解。

他甚至热衷于针灸,早年他在北京摔了一跤,伤了右腿,用针灸治愈,对此他记忆犹新。老友聚会时,他们常会谈及针灸。1973年10月,他70岁生日时,老朋友为他祝寿,他把收到的贺仪120万元全部捐给了“中华针灸科学研究基金会”。当媒体报道他的生日时,他有几分不悦:“我这回生日,过得太招摇了。各报都登了一大篇,这样不好,人家会觉得肉麻。”

他晚年各种文化、学术活动也很多。1980年8月,“第一届国际汉学会议”在台举行,他已77岁高龄,还担任了文学组主席团的主席之一。1976年12月,他应邀担任张静二的比较文学博士论文答辩会口试主席。指导教授之一张捷按习惯提前一小时出门,到了会场,发现比自己年长一倍的叶公超早到了,原来他怕天母路远,上班时间车辆太多,总是让司机早早出门。张捷感慨:“叶先生是受过西洋教育的人物,守时一定也必是他的人生常则之一。”

1950年进国民党政府“行政院”担任速记的涂翔宇记得,每次院会,叶公超总是第一个到,喜欢在记录席上小坐吸烟,和议事人员聊天,谈笑风生,有时会大谈莎士比亚。

他凡事认真,一丝不苟,一次应一个文化机构邀请作关于中西文化交流的学术演讲,整整忙碌了两个星期。等到演讲时,预定的两小时将到,他兴致正高,人们以为一定完不了,没想到一到时间,他即戛然而止。他手持资料卡说:“我今天所讲的,还不及我准备的四分之一。”场中掌声雷动。

八

“自织,自耕,自在心,江干千种柳成荫。兴来一棹悠悠去,酒熟深杯细细酌。”这是他最喜欢的一幅水墨画题诗,也是他晚年的人生境界。一切都将成为过去。

1981年最后一个中秋夜,他还兴致勃勃地挥毫书写苏东坡的《赤壁赋》。在生命的最后时光,叶公超在医院的走廊上散步,有时愁眉苦脸,有时会笑逐颜开,直到大限将至,遇到旧朋友就忍不住要哭,都显示了他的本性,率真之处,丝毫也不作伪。贵为“总统府资政”,虽然晚年病中,蒋经国曾亲自去看他,但他心境之凄凉,胸中之不平和抑郁并没有一丝减少。蔡孟坚到医院看他,发现他头发全白,老态、病态毕露,蔡安慰他:“我只小你一岁,只要将烦闷变快乐,自能长命百岁,谅必稍加治疗,即可出院。”他竟愤怒地回答:“你少说俗套话安慰我,你应该知道‘哀莫大于心死,而身死次之’的古话,我的心早死了。医生诊断我是心脏病,固然不错,但是有许多政治野心家,先将心脏病秘密掩饰为正常,仅仅说出一些附属病症,有的竟宣布其身体一切正常。今我一生无野心,须知我的心脏病,是被动而来的,哀莫大于心死。”“我真死得很惨”。

1981年11月17日,当收到宋美龄从美国差人送来的纯毛黄褐色背心和一些消化饼干后,他整日沉默不语。3天后(1981年11月20日),他走完了人生的全程,享年78岁。临终之际,身边没有一个亲人。程沧波的挽联说:

学术擅中西,零落山邱同一哭。

达官兼名士,苍凉身世又谁知!

| [上一页] [1] [2] [3] |

|