记者 陆云红

“北京城像一块大豆腐,四方四正。城里有大街,有胡同。大街、胡同都是正南正北,正东正西。北京人的方位意识极强。过去拉洋车的,逢转弯处都高叫一声"东去!""西去!"以防碰着行人。老两口睡觉,老太太嫌老头子挤着她了,说"你往南边去一点"。这是外地少有的……”

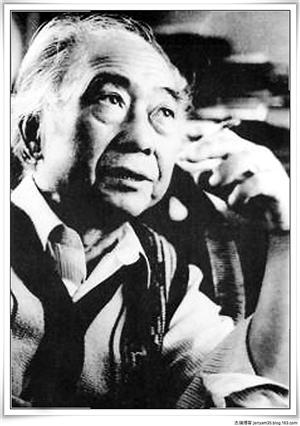

看到这段平白朴素却读起来有滋有味的文字,就想起汪曾祺。当代文坛上,汪曾祺以其为人和为文的淡泊、从容和明净,倾倒了无数的读者。虽然他已经离去15年,但似乎并未走远,我们仍然可以从他留下的文字中“听”他说吃讲喝,谈古论今,品书评诗,感受生活的美。

5月14日,纪念汪曾祺先生逝世十五周年座谈会暨苏北新著《忆·读汪曾祺》研讨会在中国现代文学馆举行。

别样才情 “怀念汪老,也是怀念文坛的一种品格。”中国作协副主席高洪波心仪汪曾祺,那种钦佩是由衷的、自然的、审美的,是文人的惺惺相惜。他讲起只有汪曾祺能写出“马儿严肃地咀嚼着草料”、“大树庄严地倒下”这样的字句,忆起汪老如何耐心地跟青年文学爱好者交流。“作家活在作品里,也活在文坛的口碑里。他是一个可爱的老头,一个才华横溢的老头,跟他在一起很温暖,就像他自己所说的那样"人间送小温"。”

中国人民大学文学院院长孙郁在上世纪90年代初时曾和汪曾祺是邻居,都住在蒲黄榆,“在我看来那是个脏乱嘈杂的地方,但它被汪老写得很美,相信看过《蒲桥集》的人都会有这样的感受。汪曾祺就是这样,能从无趣的地方找到有趣。1980年代的文学如果没有他的存在,我们的文坛将大为逊色。”孙郁认为,汪曾祺在拯救汉语方面所做的贡献是巨大的,当时的汉语太注重意识形态化,表达越来越不丰富有趣了。汪老的作品却不是这样,一读就觉出很中国的样子,而且那么成熟,是我们躯体的一部分。它与流行色保持距离,有书斋的,也有山野的。汉语的个体感觉在他那里精妙地呈现着。

汪老被誉为“中国最后一个士大夫”,以其空灵、含蓄、淡远的美文跨越几个时代,绚烂之极归于平淡,小说、散文、戏剧无不匠心独具笔下有神。

“在我50年编辑生涯中,面对有几位大家的稿子,只有欣赏的份儿,他们的文本严谨得不能动一个字,比如邓拓、孙犁、汪曾祺。”《十月》创始人之一张守仁回忆说,有一次和汪先生到南方水乡讲学,傍晚散步时湖边青郁浓密的芦苇荡,便赞赏汪老执笔写的《沙家浜·智斗》中阿庆嫂那段唱词:“垒起七星灶,铜壶煮三江。摆开八仙桌;招待十六方。来的都是客,全凭嘴一张。相逢开口笑,过后不思量。人一走,茶就凉”。汪先生手里夹着一支烟,凑到嘴边吸了一口,笑道;“你对这段唱词别看得太认真。我在那里故意搞了一组数字游戏。"铜壶煮三江",是受到苏东坡诗词的启发。其中"人一走,茶就凉",也是数字概念,它表示零。”

中国作协主席铁凝曾撰文总结说,汪曾祺小说最突出的特点,是他始终以追求文学的美为创作的目标。在汪曾祺笔下,美具有不可多得的特质。健康,快乐,平和,向上,一种淡淡的忧伤与感动,还有不露声色的幽默,是汪曾祺小说总能够带给我们的阅读感受。汪曾祺是一位用散文家的语言,剧作家的结构方式来创作小说的作家,多方面的素养造就了他的小说。他的小说给人散文化的印象,又不失小说的味道,正是他这种多面的创作才能的高度体现。他的小说人物那种健康的天然去雕饰的人性之美,传达着他一以贯之的人生和艺术理想。他带给文坛温暖、快乐和不凡的趣味,这也是作家和读者尊敬他的重要理由。

恬淡达观 一位文学大师必定是一个丰富的文化宝藏,而不是单一的文字传奇。

“汪曾祺先生的作品经历了15年岁月的考验,越来越深入人心,除了他独具一格的文风之外,还要得益于他纯粹的文人本色,而这种本色在当下文坛却十分稀缺。”著名文学评论家何镇邦感慨道。

白烨也认为,汪曾祺先生举重若轻的文风和与世无争的为人,可称是一面镜子。和他相比,当下文坛显得浮躁和自我膨胀。汪曾祺先生的文风和人格都值得我们学习。

“汪曾祺的人缘好,他像自己的文字一样被许多人喜爱。他好像没有等级观念,与人相处很随和。身上有种温润的东西,我们从中能呼吸到南国般的柔风。他家里普通得不能再普通,没有奢华的装裱,也见不到大量的藏书,可是很有味道。汪先生对来客很热情,从没有拒人千里的感觉。我见到他像和自己的父亲一样随意,觉得是个值得信任的人。”孙郁说。

评论家王干是汪曾祺的老乡,他在和汪老交往中发现汪老不仅是在小说中审美,在日常生活中也是按照美的原则进行生活的。“可以说,他的生活完全是审美化了的。比如,他喜欢下厨,且做得一手美妙的家常菜,他是有名的美食家,他认为那也是在做一部作品,并没有因为锅碗瓢勺、油盐酱醋影响审美。还有,他身上那种知足常乐甚至逆来顺受的生活态度颇让我吃惊。很多人没有想到汪先生直到死前也没有自己的房子,他一直住他太太施松卿的房子,在儿子的大房子里走完了他人生的最后的路程。以后我碰到类似分房子这种不公平的事再也不怨天尤人,汪曾祺用小说和他的生活告诉我们怎样生活是美好的。怎样才是"抒情的人道主义"。

想无尽 20多年前,安徽一个县城里有个叫陈立新的青年职员偶然读了汪曾祺的一册文集《晚饭花集》,爱不释手,于是将此书全部抄在了4个日记本上。后来,这位青年又到汪先生的故乡高邮进行了一次实地考察,回来后就将自己的笔名起为“苏北”以示自己对汪先生的爱慕。之后的这些年,他一直追随汪曾祺,向他学习写作的技巧,学习做人的道理。安徽文艺出版社出版的《忆·读汪曾祺》就是苏北与汪曾祺先生20多年交往最完整的记录。

“一般来说,"粉丝"者,即追星一族是也,大抵是文化工业诞生后的产物。在我的感觉中,绝大多数"粉丝"绝对是处于非正常狂热状,对他或她所崇拜的偶像无一不是狂热的追捧与热爱,苏北显然不是这样的"粉丝"。我不知道苏北在精神、在内心是否视老爷子高山仰止,但我知道他们之间是忘年交,是平等的朋友,我更知道苏北是从理性的立场热爱老爷子的作品而非没来头的颠狂。用老土的话说,称苏北为老爷子汪曾祺的忠实读者或许更为贴切。”人民文学出版社社长潘凯雄说。

在孙郁看来,苏北喜欢汪老,实在是欣赏他的文字外,迷恋那种活法。“以这样的眼光去写汪老,就带出了磁性。汪曾祺的气场真大,我们在苏北的小书里感到的幅射力,久久不能散去。人去魂在,也是活着的人的福气。”

著名作家韩石山也认为,苏北对汪曾祺的钦仰,真的可堪包斯威尔之于约翰逊了。这种近距离的观察,加上作者畅达的描述,让我们看到了一个世俗的,也更其可爱的汪老头。

苏北说:“这多年来,不断有人提醒我,不能再看汪曾祺了,即使读成"汪曾祺第二",又怎么样,还是汪曾祺。网上有言论说我是"汪曾祺的学生","汪曾祺研究专家"、"汪门弟子"。我更倾向于"汪门弟子",因为弟子不可能一个,我作为其中一个小小的,不一定合格的弟子,我还是心有自喜。”

汪曾祺 (1920年3月5日—1997年5月16日)

江苏高邮人,是我国当代文学史上著名的作家、散文家、戏剧家,京派作家的代表人物。早年毕业于西南联大,历任中学教师、北京市文联干部、《北京文艺》编辑、北京京剧院编辑。在短篇小说创作上颇有成就。著有小说集《邂逅集》,小说《受戒》、《大淖记事》,散文集《蒲桥集》还写了他的父亲{多年父子成兄弟},大部分作品,收录在《汪曾祺全集》中。被誉为“抒情的人道主义者,中国最后一个纯粹的文人,中国最后一个士大夫。” (来源:深圳特区报)

人参与)

人参与)

我来说两句排行榜