何月连(左)、黄佐强(右)、唐恒连3人的身体都因结扎手术而留下了创伤。本版摄影:南都记者吴珊

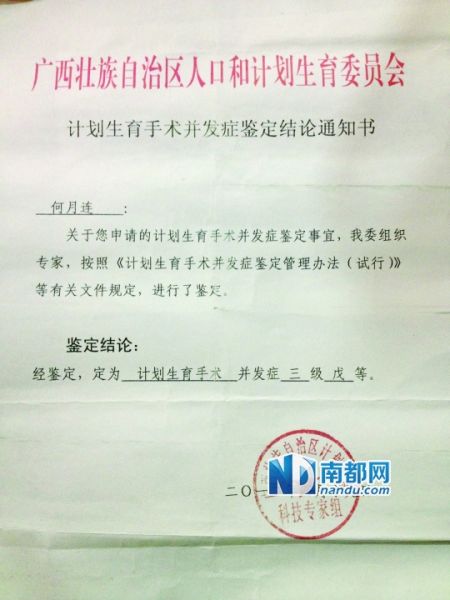

何月连的上环手术证明(上图)未挡住“强制结扎”(下图)。

几经周折,何月连终于拿到了“计生手术并发症”鉴定结论。

南都记者吴珊

由下腹的肚脐两侧一直延伸到背后,疼痛已经缠绕了32岁的何月连6年。广西梧州藤县的一个偏远山村,这个当年在深圳、东莞、广州颇为强悍的打工妹如今一蹶不振。她的包里随时准备着止疼胶囊,“吃太多有副作用头会疼,吃得不够肚子会疼”。她小心拿捏着这个平衡,因一次计生结扎手术而引发的并发症,卷走了她的家庭本该是最重要的6年。

开始上访和使用微博之后,何月连接触了更多的计生创伤患者。这些丧失了劳动能力、忍受着难以启齿的病痛的个体,还要承担身体维权的精神煎熬,“强制结扎”的噩梦还在延续……

已上环仍被强制结扎

2007年4月20日,何月连的第二个儿子出生刚两个多月,藤县和天平镇的计生干部在镇长吴鑑来的带领下,团团围住了他们在满村新平组的家。在此之前,为了自行落实计生节育,何月连曾于二儿子刚刚出世后的3月29日,到广州番禺区的灵山医院自费做了上环手术。但这张“计划生育手术证明”无力成为抵挡家乡计生干部等“强制结扎”的武器。

到了县人民医院,何月连被推上了手术台,“手脚都用黑胶带绑在手术床上,动弹不得,进来的一个女医生穿了手术服,戴了口罩和绿色的手术帽,除了眼睛什么都看不见”。当时没有任何亲人在身边,结扎手术需要本人签名,何月连最后拒绝签字。

手术从上午进去,下午四五点才出来。何月连能感觉到有人撑开了她的肚皮,用铁丝钩一样的东西将她的输卵管剪断、结扎。她忍受着剧烈的疼痛,“后来就晕过去了,直到被人扶出去急救”。醒过来的时候,她的上身都被急救的人扭青了。

忍受着腹部的疼痛,何月连打针开药之后回了家。随后这个曾经一次能挑上百斤柴的健壮女人,就连烧火煮饭都困难了。术后半个月,她坐在家门口,镇计生办的干部上门来收超生的社会抚养费,“要交8000到一万元”,虚弱的何月连气得一把将通知书撕得粉碎。伴随着疼痛,她的肚子一点点又鼓起来,“到2009年看上去已经像是有8个月身孕的女人了”。她蹲不下身,连坐着也难受。后来她才知道,那是因为手术导致的黏连、积液。

何月连说,她多次去找当时的县计生局局长许景强,都没有找到;再找当时的县计生局书记麦永传,却被调笑“你是不是又有了啊?”母亲看她痛苦,又做不了事,劝她,“你去找,去追吧,孩子我来帮你带”。就这样她踏上了上访的道路。

男子结扎后引发并发症

藤县邻近,岑溪市波塘镇合水村的黄佐强,2009年也因为计生的输精管结扎手术而落下后遗症。如今他和何月连一样每天靠吃止疼药度日,早上起床时腰都难以直起,更别提像过去那样外出打工。手术后难以启齿的阴囊胀痛,最后渐渐演变为“左侧的睾丸、附睾完全坏死缺失”。而这个曾经的厨师2009年决定要从深圳、广州等地的酒楼回到老家岑溪开饭店时,绝没有想到噩梦也由此开始。

黄佐强夫妇2002年和2003年先后育有一女一子,按政策并未超生。2004年,在县城纺织厂做工的黄妻主动放环节育。2009年,黄佐强准备与人合伙在县城开饭店,回到老家波塘镇合水村。一个多星期后的4月8日清晨,躲在二楼的黄佐强被计生干部搜出要送去结扎。“当时我主动提出拿1000元做抵押,与在县城里的老婆商量一下谁去结扎都不行。”

据黄佐强的了解,因为男性的结扎手术相对女性简单,乡镇卫生院就可以做,而女性的结扎手术大多都要去县城医院,“所以在岑溪市出现了许多男性结扎的案例,而乡镇卫生院的手术质量又导致了不少男性结扎的后遗症”。

到了县卫生院计生站,黄佐强提及自己的头部做过手术,一位医生建议他回去,换妻子来做结扎。“结果计生干部给我换了一个医生,就开始准备手术。”他说。

手术做完后,黄佐强在计生站等了一个多小时,腰疼、阴囊胀痛,身边没有一个亲人。他到计生站对面打了个电话给乡镇卫生院来接他回去,当天晚上就开始发烧。在镇卫生院住了十多天的院后,他的烧退了,阴囊的疼痛却没有消失。

黄佐强随后向岑溪市计生鉴定小组申请做节育手术并发症的鉴定,5月6日,他的鉴定结论显示,阴囊“左侧痛性结节,属节育手术并发症;原发性左侧精索静脉曲张(与结扎无关)”。

而在4月8日的结扎“术前记录”的“禁忌症”中,却明确列出了“严重精索静脉曲张”这一项。“这说明计生站在没有术前检查,而我却有禁忌症的情况下给我做了结扎手术。”黄佐强说。

这年5月,他在岑溪中医院做了输精管结节切除和静脉曲张的手术,“做完之后感觉病情更严重了”;住院十多天后转入市人民医院做了第二次手术,伤口发炎、结核;再住院两个多月后转入梧州市红卫医院,不能再做手术了,住院200多天后出院。

此时,“曾拍着胸脯说‘出了事情我负责’的计生站长也躲起来了”,术后创伤无人问津,黄佐强就带着请愿牌去政府和计生站门口控诉,这年12月23日还拿到了广西计生委开出的“三等节育手术并发症”的鉴定结论。

在南宁做鉴定时,黄佐强遇见了何月连等,他们共同到北京上访等经历,将计生创伤这个群体的命运联结在一起。

漫漫维权路

2009年5月,何月连和天平镇、古龙镇的两位男性结扎创伤患者一起到了北京,找到广西驻京办上访。“他们安抚我们说会督促地方政府查办清楚,就把我们交给了梧州市驻京办。”何月连说。那天晚上,他们被车子带到一扇被锁住的大铁门后面的没有窗户的房间,“还雇了人来看守”,在那里住了4天。随后藤县和乡镇的计生、信访部门干部赶来北京接人。

将何月连接回的正是藤县计生局的党委书记麦永传。这年6月,她被送到南宁的人口计生研究中心去做手术,“手术后肚子是不鼓了,但疼痛仍没减轻”。经术后拍片诊断,显示她的“双侧壶腹部均可见结扎线结痕迹;双侧输卵管末端均可见一约6×7×6m m大囊泡,均有一细蒂与输卵管浆膜相连;大网膜与右侧输卵管部分黏连,后陷凹积液约50m l,淡黄色”。医生给她做的是双侧卵巢冠囊肿的摘除手术,手术顺利。截至发稿时,如今已是藤县计生局局长的麦永传一直没有对南都记者的去电和短信给予回应。

藤县计生局副局长秦伶娜则称,何月连输卵管的陷凹积液是“术后炎症感染所致”,而双侧卵巢冠囊肿“不是结扎并发症,但县里仍免费给她做了这个手术”。而结扎、上环等手术虽然是微创,“国家政策仍允许有不超过0 .5‰的创伤比例”,她反问,“正常手术都会有一定风险吧?”

到了这年7月,下腹仍疼痛难忍,何月连再被送到县人民医院和梧州市工人医院住院治疗,仍未好转。

这年上访回来后,藤县开始给何月连一家四口发低保,“加起来一个月只有近300元钱,还经常扣押”。镇县的计生干部等禁止她再次去上访,对她进行监听监视。但是何月连仍从县到市到自治区,一级级地去申诉。

天平镇罗平村的唐恒连,2007年被强制结扎时已44岁,她在术后一直需要大量药物治疗,不能再参加体力劳动,上颚牙齿也全部脱落。她说自己2009年在县医院做了并发症鉴定,计生局却扣押了鉴定证书至今不予发放。

“唐恒连的症状不属于结扎并发症。”藤县计生局副局长秦伶娜说,“因为她术前就有肾积水、高血压和糖尿病,但这些病都不在手术禁忌症的目录中。”

如今唐恒连也走上和何月连一起申诉的道路。

县里每月20日是接访日,何月连几乎每次都去。去年梧州市的市长接访日,何月连和唐恒连去登记却满员了。何月连计划和唐恒连等在门外拦市长,却因为“身体有伤走不快,眼睁睁看着市长走掉了”。

2011年11月,梧州市的计生手术并发症鉴定结论出来,认定何月连的身体状况“不能定为输卵管结扎术后并发症”。何月连当年就申请了广西自治区计生委的并发症鉴定,到2012年4月,鉴定结论最终认定为“计生手术并发症三级戊等”。

按这个鉴定,何月连和黄佐强都可以拿到国家和自治区两级的并发症补助,“去年国家的1200元拿到了,今年自治区的1200元还没有拿到”。黄佐强说。

2011年10月,黄佐强再次去北京,被送回后梧州市计生委和信访办的20余人开会讨论,“让我签协议,赔偿我十多万,然后不再承担任何责任,我拒绝了”。

岑溪市计生局局长赖建乔称,目前黄佐强的医疗费全部报销,包括给一些路费和误工费补助,除了低保,每月还给200元的并发症补助,还帮助黄的妻子开了一个小卖部。“应该说补偿是到位的。”

何月连后来通过Q Q认识了民间女权工作室的创始人叶海燕,叶教会了她使用微博。这个新工具让何月连发生了很大的变化,她比过去更关注时事,尤其是跟计生有关的话题和各地的案例,也让她在网络上接触到一些律师和公知,其中就有因超生而遭解聘的原中国青年政治学院副教授杨支柱。

杨支柱得知她的遭遇后,2012年何月连再次赴北京,拜访杨支柱和一位律师。杨支柱给何月连拍了一张照片,将她发在新浪微博的申诉信转发传播,随后引起了媒体的关注。

去年底,河南、北京、深圳等9地13名女律师联名上书公安部和国家计生委,抗议用“上户先上环”等手段强制女性上环避孕。何月连也与其中的律师取得了联系声援。“此后见到这样的事情都会帮一下。”

而她自己的生活正在陷入更大的困境。两个儿子一天天长大,一家四口挤在一间不足10平米的卧室里。为准备加盖的新房已经欠下几万元的外债。10月1日,一起生活的公公又突然发病住院。2008年开始外出佛山、顺德打工的丈夫,今年要回来建房,家里不再有现金收入。

除了自己身体的病痛和向政府追讨的赔偿金,何月连现在最希望能废除强制的上环和结扎,进而终止计划生育和缴纳社会抚养费。“但愿我们的孩子未来不会再受到这样的伤害!”

(原标题:被“结扎”的人生)

我来说两句排行榜