不论外界如何盛赞,邵逸夫对自己的定位始终如一:“我只是一个生意人。”在香港电影研究者魏君子等人看来,邵逸夫说了句大实话。

武侠、古装、风月、黄梅调,邵逸夫拍的从来都是“大家都喜欢的娱乐”。有人曾以此问他为何只拍赚钱的娱乐片,回答是:“少人看的戏,就少人得益,我是在做生意。”魏君子曾采访邵氏旗下旧部张曾泽、田丰,二人都讲了相似的故事,拍《路客与刀客》大卖后,张曾泽被邵逸夫奉若上宾,《红胡子》惨败后,邵逸夫在片场再遇他便视而不见,不久张再拍出一部卖座片,邵立刻请他吃饭。邵逸夫曾对田丰说:“我有两千多员工,我讲感情不讲死了吗?”

无论邵氏还是TVB,旗下人员的出走都很常见。对管理人员,邵逸夫信奉“位卑则权轻”,邹文怀伴其起伏十余载,实际手握大权,却永远只是宣传主任。最终邹文怀率一众干将出走,创立嘉禾影业与邵氏对打。对演员,他则是重金包装却廉价片酬,演员的片酬比武行低,明星的片酬买不起体面的服装,以至于姜大卫一度不愿放弃武行身份转行当演员。上世纪60年代的邵氏明星一度没钱置装、没钱社交,只能深居简出。然而,邵逸夫会私人资助有才华的人留学,照顾其在香港家人的生活。

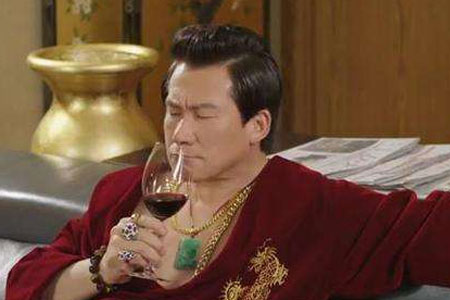

邵逸夫的逐利与慈善,被形容为“最后的旧式生意人”:“秉承着商人那不断追求利润最大化的本质,但又带着些传统农耕社会文化下的体贴人情;一方面精通商业奥秘,另一方面又深谙世事人心;维持着体面,追逐着利润,保持着自己合适而漂亮的身段。”他在影视事业上的精明,被魏君子评为“他固然当电影是生意,却因致力拍摄国语片、热衷传播中国传统世俗文化,开创另一片天地。难得之处在于,他不仅懂电影,而且知进退,计得失,重传统。回首百年,邵氏家族能在影视业领域独领风骚半个世纪,绝非侥幸!”

我来说两句排行榜