七七事变后,大批青年学生在动荡的时局中寻找人生的前途,有一批青年人选择了“到陕北去”,延安的战时教育整合了战争中青年们的热望和诉求:很多年轻人对民族革命与世界图景抱有激情的向往。

1937年抗日战争爆发给中国带来的一个直接后果是大规模的人口迁徙,其中有数量庞大的学生。七七事变时,正值学校放暑假。暑假期间,学生就不一定都在学校了,有些回家了,有些出去旅游了,有些去搞社会活动了。因此,当战争这个突发事件发生时,有些学校能很快做出反应,比如北京大学、清华大学、南开大学三校决意南迁,但还有很多大学,特别是中学在突发局面下无法迅速有组织地做出反应,大量学生就这么流散了。

沦陷区青年寻找种种出路

这里可以举个燕京大学的例子。1937年夏天,燕京大学有个西北调查团到陕北旅游访问,在陕北期间战争爆发了,学生回不了北京,有些就留在陕北参加了丁玲带队的“西北战地服务团”。而随着日军战线的迅速推进,上海被占,南京沦陷,更大数量的学生需要转移,他们中的一部分能够随校迁徙,但大多数只能辗转于后方各个城市。

国民政府想要短时间内解决流亡学生和失散青年的安置问题,是非常困难的。他们做了很多努力,教育部自战争一开始,就为救济战区流亡学生,先后在河南、陕西、广西、重庆等九省市设立收容性质的“国立中学”共34所,也成立各种名目的战时训练班,一方面安置流亡青年,一方面培养党政军队人才。

但困境还是更抢眼。1939年李宗仁带头在国民党五届五中全会提了关于流亡青年的案,他说:尽管抗战中政府维护了高等学府与学生,但为数众多的受中等教育的青年,正承受着家乡沦陷、教育中断的痛苦,而我们却不能照顾到这些敌伪侵持之下的一般青年,他们的身心之悲痛与愿能之饥渴,实难安于想象。这些青年有些未能转移至后方,转移了亦限于容纳,这是国家重大的缺失,是对青年无端的暴弃。

不过,日本人虽然占领了北京、上海、武汉、南京这些民国的一线城市,但也使一些内陆城市在此时遭遇机遇、焕发活力,比如重庆、昆明、桂林、成都和贵阳。青年们可以选择进入各种名目的战时训练班,战时训练班是专门培养所谓抗战人才的短期培训项目。

如果我们翻看当时的报刊杂志,会发现这类短期训练班在战争初期遍地开花,很吸引年轻人,他们可能认为从这些训练班出来后,差一点能找个党政军基层干部的工作,好一点是真正能贡献民族抗战。

另外,作为有读写能力、受过教育的人,青年们也可以找宣传、动员类的工作,这在战争初期是大规模高调扩张的一个行当。当然,他们也可以努力于继续读书和升学,当时教育部的基本政策仍以稳定为主导,提出“战时要当平时看”的原则,并没有因战争自乱阵脚、大规模崩盘。

不过,摆在青年面前的还有一条特殊的路,那就是到陕北去,到延安去。

1938年初春,一个家住西南的十六岁女学生写了一封信给她的舅舅,吐露不满与冲动:

近来的生活很无味,一切工作做得不行。政治机构的改组是失败,川滇黔三省是“民族复兴的根据地”,因此,特别难以救国。在成都已经有过一次高压,在重庆不久也将要到来。老实说:我也不过还站在门槛外面,即使有什么壮烈的牺牲也还不会就加在头上来,但并不能幸免而高兴,我只更感到救亡前途的黯淡了!另一方面,离开学校以后,一直闲着,职业?不说不会做什么,也是找不到。

家是一天不如一天,—虽然妈妈她还指望着日本被打败后爹爹“荣归”时发财。但这已是一个梦想!有时想到我的将来,家庭的将来,真正没有办法!如果到了支持不了的时候,这一家人的消耗,生活,怎么办?舅舅!我也是人,当然不会就没想到那许多问题,为了我自己,为了减轻家庭的—爹的负担,我只有离开这个家;但是如何离开呢?找职业么?这是非常苦难,而且为了我的信仰,为了我的意志,为了不埋葬整个的我的灵魂,我不愿在这个地方“规规矩矩”做一世“人”。

我不能这样!半年来—一年以来,我尽考虑着我的生活,到现在,我知道这一切希望于家庭那盏灯都是幻想,都是错误!什么读书,享乐,都是无意义,也无法办到。所以现在,我只有一条路:到陕北去。有了一个相当长久的考虑时期,我想遍了所有的别人用过的方法,只有这是能够不令我失望,是能够让我生存下去的地方……

女学生的信恰好一一反映了我们在上文中提出的青年的种种出路。她生活平安,觉得自己离“救国”这个时代的主题非常遥远,心中不满。她也对政府不满,觉得政府给民众施加“高压”。另外,毕业之后找不到工作,她又觉得拖累了家庭。

有意思的是女孩对家庭的感觉:母亲指望军人父亲归来时带一笔发财的钱,而她认为黯淡的救亡前景和政府不可能让发财梦成真。她用无味、不行、失败、黯淡形容眼下的日子,希望破网而出。

这里更有趣的是她对延安的想象:帮助她不在“这个地方‘规规矩矩’的做一世‘人"。去延安是不规矩的,也是高级的选择,与实现信仰、意志、灵魂相关。去延安也是冲破家庭、失业、沉闷的安全、救国黯淡等所有眼下困境的办法。“破网而出”可能相当体贴地符合着到延安去的青年的心境,同时也有一个观点大市场和洪亮的舆论导向与之互动。

当时的主流舆论,很信仰青年。用蒋介石对三民主义青年团训话中一段来概括就是:“青年为革命之先锋,为各家之新生命,举凡社会之进化,政治之改革,莫不有赖于青年之策动,以为其主力”。简要概括一下就是,青年是珍贵的人力资源,谁要成事都得好好把他们用起来。

这种观点各党各派都认可,但具体到实际行动中,各方意见关于怎么使用青年大有不同。国民政府的政策前面提过,基本是“战时要当平时看”,把教育大局稳住。据黄坚立的说法,此种政策也还是在提防共产党在青年人中的运动能力。

蒋介石在1938年就密令教育部严格审查学校的演讲会和讨论会。中国学生救国联合会请求召开第二届全国代表大会,也被当局制止。而出于对共产党渗透力的忧惧和防范,国民党在1938-39年一般的民众组织和运动,也都采取消极处理和压抑的方案。有些国民党高官在后来的回忆中,甚至认为三青团的建立就是为了防止青年去延安。(黄坚立《难展的双翼:中国国民党面对学生运动的困境与决策1927-1949年》,页131-135。)

奔赴延安的青年们

中共的心态就解放得多。周恩来在1937年12月对武汉大学学生的讲话中称“:今天,无疑是个变动的,战斗的,历史上从未有过的大时代”,“我们这一代青年应该庆幸恰好生活在这样的大的动乱的时代里。我们要在这时代里学习得充实起来,锻炼得强健起来”。

周恩来对青年学生的规划也与“变动的”、“战斗的”一致:“到军队里”,“到战地服务去”,“到乡村中去”,“到被敌人占领了的地方去”。抱着这种教育理念的,也不止中共,教育界也有不少人主张在战时特殊环境下彻底更张教育制度,配合抗战需要,甚至有人认为“高中以上学校与战事无关者,应予以改组或立即停办,俾员生应征服役,捍卫祖国;初中以下学生未及兵役年龄,亦可变更课程”,而“南京撤守以后,战时教育议论更甚嚣尘上”。

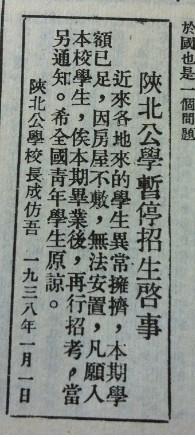

延安施行的正是战时教育,它要培养的不是高知、学术人才,而是以经济实用的方式培养抗战干部。这时候的延安有三所学校接纳外来的青年:抗日军政大学、陕北公学和吴堡青年训练营。

“抗大”档次最高,主要培养军队干部,教育以政治、军事技术训练为主。“陕公”学制一般为两、三月,课程同样以政治军事为主,培养行政、民运干部(高奇主编《中国现代教育史》,页195-199)。这样的教育制度,在当时的环境中,有它切实的优势:首先、短期政治军事训练适合战争环境;第二、学生毕业后服从分配,避免失业;第三、抗大、陕公收录学生不以文凭为准,认可同等学力,且年龄放宽,容纳了更多社会边缘人。

很多年轻人青睐这种短时有效的学制,当然更重要的原因,还是他们对中共革命及其意识形态,以及共产革命许诺的民族革命与世界图景抱有激情的向往。

到延安去的路途不能说不辛苦。青年首先要到西安,从西安到延安有八百华里的山道,可通汽车,也可步行。坐汽车的话,一般用两天可到延安,步行则需要十二天。汽车数量稀少,大部分去延安的年轻人都是结伴徒步北上,经过数个县村的跋涉和光秃秃的荒野,一路风尘到达红都。这样的一段路程,一开始可能能靠激情撑着,但十二天的后半途,实需要一定的意志和决心了。

陕北的生活是很艰苦的,很多学生挤在一个土炕上,夜里寒风从纸糊的窗户吹进来,常冻得人睡不着。老鼠、跳蚤和各种虫子很多,洗澡是非常奢侈的事情,伙食更加说不上好,严格的准军事管理,并不是一下子就能适应的,也有学生太有“自我意识”,很快对高度组织化的生活有了批判,随后离开延安。但更多的年轻人留在了陕北,接受全新的训练和改造。

陕北的艰苦环境,在某种意义上反倒成了对意志的训练,他们称抗大和陕公是锻炼人的大熔炉,他们也把延安战时教育的经验,比如小组讨论会、生活检讨、集体批评和集体生活等,作为值得学习的先进经验介绍到国统区,吸引更多的青年奔赴延安。

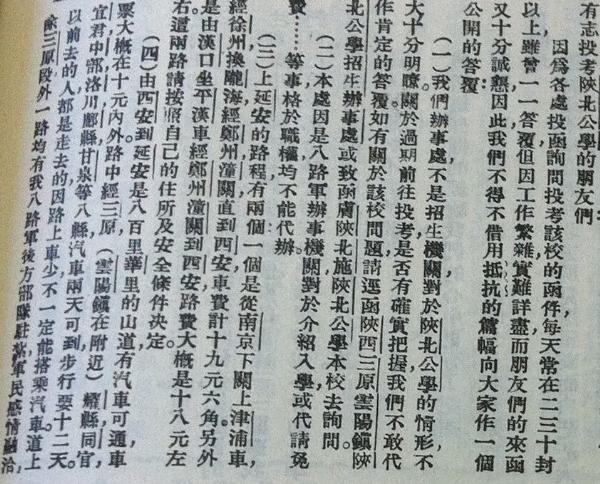

“国民政府会承认共产党给的学历么?”

抗大、陕公式的学校,在当下中国似乎是不存在了,而舆论好像也更青睐那些拥有典雅民国范儿的精英学院,比如现在一提起西南联大,会很容易地自然陶醉在一种高级的、独立的、自由的大学感觉里。但其实当事人的感觉,未必有我们现在这么轻飘飘。

我找到一封1938年一位西南联大学生的书信,文白句顺,我在这里大段抄录:

“你猜联大最当今的一个‘运动’是什么?盯梢和抓奸。三校一混合,男女间的关系就‘由量到质的剧急的随行若变化’了。粥少僧多,其实也难怪。何况都是些文法学院的多情的大学生,在暮春时节(此间天气通年如北平四五月)图书馆空虚,教授轮流告假去昆明过口(注:最后一字看不清)。海关内有的是花木,南湖里有的是碧水,而且,以干柴近烈火,无怪其然。你说我太过么?笑话多着呢?什么‘XXX夜闯城隍庙,XXX书卧三山亭’这些厕所文学,据云是写实云。其次则是三校女人之互相轻视,北大腐朽,清华庸俗,南开浅薄云云。往往夜幕下‘克罗斯’洋行的庭心,就演起全武行来。”

他继续说:

“联大的口号是,革命的去,不革命的来,反革命的装‘算’云。而且这也是真的,这有X部视察员的演辞为证:‘上前线的思想错误,死读书成功后再报国的最为理想,遇事一切马虎的也尚不失中庸之道云。’自然,无法生活的去了,留下的大部分是达官富人的子弟,其次也是附庸于此阶层的分子,你说政府能不替‘自己’的子弟尽力效劳以求若辈安全舒适,将来还可步武父兄后尘,光前裕后么?这是我对联大一般教育机关的看法。虽然自知难免过火,却没有比这更迎合兄弟目前的心境了。”

抗战环境里,究竟西南联大更对,还是抗大、陕公更对,不是我们要讨论的问题,当然问题也不应该这样问。但从这封信里,我们至少能感觉到,延安的战时教育建设性地整合了战争中青年们的热望和诉求,而这当然也比一般的高校,更直接、实际地贡献于国家抗战。

而从另一些史料里,我们能看到,在“到延安去”的这个历史时刻,一些真实情感的分道扬镳。一位父亲在他写给报纸编辑的信里说:

东线战场失利南京危机的时候,青年们更显得忧郁彷徨,都纷纷离开课堂,或跑到前线直接参加抗战,或投到短期训练,预备受到相当的知识,往民间服务,因此我的儿子也随同学们的邀约跑到陕北,考入抗日大学去了。他这一去是没有征求家庭的同意的,我对于他这样的行动很不赞成:第一,他不应该放弃“短期即可完毕”的学期,第二,纵因时局关系当以救国为先,也应该在武汉地方投考军委会办的战时工作干部调训班,或者投考军校,绝对不该跑到遥远的陕北去。我原没有姑息的念头,定要儿子守在家里过安全的生活,他有志干救国工作,我更没有阻挠的道理,不过,中国这样大地方,需要青年工作的地方很多,何必大家都纷纷往陕北跑呢?

这个父亲在后文中坦陈了他对陕北的忧虑。他的理由是一个后世看来很可笑,但设身处地地想却非常真实的考虑:国民政府会承认共产党给的学历么?也就是我们现在说的某某大学是不是正规大学,能不能得到教育部的官方认证。而进一步的,延安毕业的学生能找到工作么?

历史当然是把这个父亲的担心远远甩开了,儿子的选择现在看来是赶上了历史的节奏。但事实上,父子两代人关于陕北判断的代际差异,充满了冲动、偶然、世故、责任感的张力,因为当时大概谁也不能预判,也就是十年之后,不说当年抗大、陕公的学生已有可能身负要职、独挡一面了,真正面临合法性危机的,反倒成了国统区的那些大学。

作者系东南大学人文学院中文系讲师

)

动物系恋人啊 | 钟欣潼体验爱情哲学

动物系恋人啊 | 钟欣潼体验爱情哲学 南方有乔木 | “科创CP”渐入佳境

南方有乔木 | “科创CP”渐入佳境 魔都风云 | 周冬雨任达华演父女

魔都风云 | 周冬雨任达华演父女

我来说两句排行榜