如何研究当代民间资料

8月22日,“社会生活研究”国际论坛在复旦大学召开。本次论坛作为复旦大学社会学学科建设90周年系列学术研讨活动之一,由复旦发展研究院当代中国社会生活资料中心联袂复旦大学出版社、博睿学术出版社(Brill)、复旦大学-UCLA社会生活比较研究中心和复旦大学社会发展与公共政策学院等单位召开。

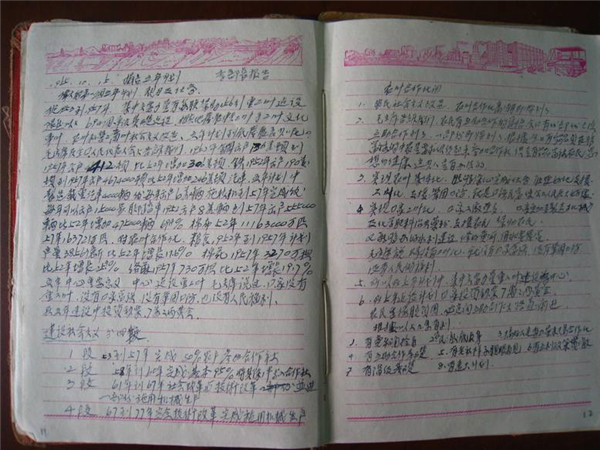

21万封民间书信

当代中国社会生活资料中心在张乐天教授的发起下于2011年成立,次年与美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)中国研究中心阎云翔教授合作设立“复旦大学-UCLA社会生活比较研究中心”。

据该资料中心助理研究员李甜介绍,该中心设立的初衷,就是尽可能抢救来自民间的第一手文书资料,因为这些资料正在迅速消失。从中心成立到现在不到4年的时间,他们重点搜集的地域涵盖了上海、江苏、安徽、江西、湖北、湖南、四川等省市,目前已掌握20万件社会生活类文书资料,初步构建了以长江流域民间资料为核心的馆藏资料体系。另外,还搜集到21万封主体为1960-1990年代的手写信件,以及超过2000本的日记笔记。

这些原始资料大致可分为三大类,分别是基层单位文书档案(包括城乡基层政府文书、企事业单位文书、会议记录)、基层单位数据资料和个人与家庭的文书(契约、日记笔记、民间书信)。“由于资料规模庞大,我们中心正在集中整理、出版民间书信这一部分,目前已整理出6万封信,其中有4.8万封(计12万页)书信已经扫描存档,并将陆续开放给学界。在搜集资料的过程中,我们感觉到未来几年依然是资料搜集的黄金时期,一旦过了这个黄金期,这些资料很可能会变得像徽州文书一样,由于门槛过高而很难实现批量规模的收买。”李甜说。

“书信的价值在于它几乎是毛泽东时代人与人之间唯一的交流工具”,当代中国社会生活资料中心主任张乐天说,“同时它还具有信息的完整性,特别是在夫妻等家庭成员之间的通信中尤其能够感受到,可以说是无所不谈,而且如今我们能够收到的基本都是写信人或者收信人有意保存下来的。”当然,一两封信件能够传递的信息毕竟有限,张乐天特别强调对于量的积累。“假如说我现在有几万封知识青年的通信,那么肯定会对当代中国社会生活研究具有重大价值。我搜集的这些书信,如果再和其他资料,比如地方志结合起来,那一定会对理解当地发展有很好的帮助。”

当代民间资料的搜集、整理与保存

这些年来,张乐天和他的团队为了搜集民间资料可谓用心良苦。2011年刚开始起步的时候,张乐天并没有明确的搜集目标,他只是泛泛地告诉那些民间联络员,只要是手写的资料他都要,铅印的不要。

但在搜集过程中,张乐天明确了几个搜集原则:一是追求完整性,比如一个工厂连续10年的文件,“很简单,就是追求麻袋,麻袋越多我越高兴”。另外,凡是档案馆有的资料,张乐天就不会重复搜集,“复旦图书馆在葛剑雄当馆长期间,搜集了全国的很多地方志,所以我的这些资料也可以配合这些地方志来使用。”

谈及对于这些资料的整理工作,张乐天表示希望和国际接轨,他可以聘请复旦图书馆的几位专家来整理,从而确保编目和分类的国际化,但由于此项工作需要投入大量经费,所以暂时还未启动。目前,他们只能依靠自己的力量,优先整理、扫描书信,并根据研究者的需要,提供相关资料。

会议期间,张乐天还邀请与会学者参观了当代中国社会生活资料中心,一间65平方米的屋子内满满地堆放着各类纸页泛黄的民间资料,有大量还未整理的资料只能先存放于纸箱和麻袋之中。

由于其中很多资料来自于废品回收站,不免带有各种细菌、虫害,因此资料室还要定期灭菌、抽湿,不过好消息是已经有相关从业者表示可以利用日本最先进的技术对资料中心进行无偿消毒和维护工作。

其次是传统的论述方式需要变革。以往的史学论文一般就是成段地引述史料,然后结合研究者自己的观点进行论述,但对于民间文献,包括书信来说,这种表述方式就显得不再适用,“通常会发现材料抄不胜抄,而且读完这堆很啰嗦的东西之后,基本就会忘记自己想要说什么了,学者后面的归纳也是强加上去的。”

还有一点就是在做当代社会生活研究的时候,必须加强制度史的修养和训练,要对这些材料背后的国家制度有很清晰地了解,这也是一位历史学家的基本工作。

此外,著名人类学家阎云翔教授认为可以依靠这些资料研究“当代中国社会生活秩序的变迁与重构”,包括制度的安排、生活意义的产生,以及生命个体在这二者之间的作用。“也就是说,个体在国家制度的安排下,为什么会觉得活着还挺有劲的,从1950年代一直到现在,这种意义是如何产生的,而且还在不断重构。比如有一套夫妻书信集跨越25年,它告诉我们的不仅是生活中的柴米油盐、起起落落,还涉及到当时几乎所有的国家大事,那时候的夫妻之间非常政治化的。”

据悉,8月20-25日复旦大学当代中国社会生活资料中心会在上海田子坊举办“信有灵犀”七夕特别展,带领市民穿越时代,感受“革命时期”的恋爱通信。

动物系恋人啊 | 钟欣潼体验爱情哲学

动物系恋人啊 | 钟欣潼体验爱情哲学 南方有乔木 | “科创CP”渐入佳境

南方有乔木 | “科创CP”渐入佳境 魔都风云 | 周冬雨任达华演父女

魔都风云 | 周冬雨任达华演父女

我来说两句排行榜