最近, 国际软件屋公司创始人兼董事长、美国廖凯原基金会主席廖凯原和他所捐赠的中国四所名校都被推上了舆论的风口浪尖。围绕其捐助国内名牌大学的动机以及中国大学是否向金钱低头等,社会舆论处于巨大的争论和分野之中。

9月28日,FT中文网邀请了 “中国教育三十人论坛”秘书长马国川、上海金融与法律研究院项目研究员刘远举从不同角度对此问题发表评论。

马国川认为,大学不应向金钱低头。他说,社会人士向大学捐赠巨款,理应受到褒扬。但是任何人都不会因为捐款而自动成为一位学者,哪怕他有浓厚的学术兴趣,也要遵守基本的学术规范,得到学术共同体的认可。

否则,如果仅仅由于捐款,大学就接受他作为学术共同体的一员,甚至允许捐款者以学者身份在本校内从事学术活动,必然破坏学术活动应有的严肃性,让大学蒙羞,让学术受辱。

而刘远举对此事持更宽容的态度,他认为,作为研究学术、教书育人的地方,高校接受捐赠的标准,应该考虑的是,是否干涉学术自由,而不应考虑世俗的高低贵贱、聪明或愚蠢之分。高校需要自由,而在现代社会,自由往往与金钱密不可分,只要能增进学术自由,金钱就是好事。

事情起因于9月14日发表在虎嗅网和知乎网上的一篇文章,这篇名为《北大清华复旦交大的节操值多少钱》的文章指出,国内四大名校因接受美籍印尼华裔富商廖凯原的捐赠,或聘任其位教授,或为其开设课程、举办讲座,或设立中心,而廖凯原只是“民科”水平,其研究“更是不着边的玄幻文学,纯属中国特色的神话”。

该文作者是虎嗅网、知乎专栏作者伯通,这篇文章迅速刷爆了各大社交媒体、网络社区。

舆论除了热议或者质疑这位出生在印尼的美籍华裔,也批评中国的大学们“斯文扫地”。不少网民认为,大学不应为吸引捐款而接受捐助人提出的太多条件,而应提高捐助门槛,维护大学声誉和尊严。

但也有支持和理解的声音。《环球时报》一篇评论文章就称, 廖凯原的“学术兴趣”乍看上去十分荒谬,一些网民吐槽应属情理之中。但通过这件事批评四所大学的“节操”,如果是调侃,可以理解,如果是严肃的指责,就有点过了。

公开资料显示,廖凯原是国际软件屋公司的创始人,2006年该公司被福布斯杂志评为美国最大的私营公司第167位,年收入超过20亿美元。廖还是“世界经济论坛”赞助人以及“博鳌亚洲论坛”2005年海南年会的主要赞助商之一。

过去十年来,廖成为中国几所名牌大学的最热心的捐助者之一。媒体统计,廖凯原向上述四所大学捐资不下6亿元。为此,他成为这四所学校的名誉校董,他还是清华的客座教授,复旦和交大的名誉教授。在2011年到2012年,他还在清华、北大开设选修课。

引爆舆论的专栏作者伯通注意到,廖凯原还是一位学术体系庞杂的理论研究者。他自创的理论把量子物理、相对论、基因工程、云计算、宇宙学、信息技术、黄帝内经、马列经典、“三个代表”、科学发展观、“一带一路”、中国梦都囊括其中。

动物系恋人啊 | 钟欣潼体验爱情哲学

动物系恋人啊 | 钟欣潼体验爱情哲学 南方有乔木 | “科创CP”渐入佳境

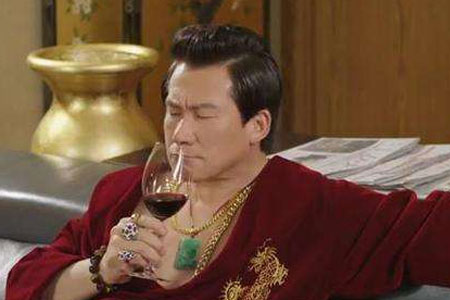

南方有乔木 | “科创CP”渐入佳境 魔都风云 | 周冬雨任达华演父女

魔都风云 | 周冬雨任达华演父女

我来说两句排行榜