法制晚报讯(记者 张丽)昨天,法晚记者(微信ID:fzwb_52165216)了解到,北京师范大学中国公益研究院召开了《慈善法(草案)》专家研讨会,邀请学界和实务界相关专家就正在公开征求意见的《慈善法(草案)》进行讨论。

据介绍,中国公益研究院助理院长章高荣、中国社科院社会政策研究中心副主任杨团,中国扶贫基金会专职副会长王行最等人参加了研讨会。

首先,章高荣介绍了慈善法草案起草一年多以来的立法背景,并认为《草案》确定的慈善组织直接登记制度,对管理成本限制可依约定突破以及慈善组织运行两年后向民政部门申请“应当”获得公募资格,相较于现有制度而言都是很大的进步。

但同时也存在值得探讨的问题,第一,虽然慈善组织的门槛很低,但是进入后的配套措施不足,包括税收待遇和募捐方面;第二,慈善信托的制度设置很宽松,会不会导致慈善信托这个名义被滥用;第三,对于募捐的区域限制,网络募捐的注册层级限制以及对个人公开募捐的限制是否合理。

随后各位专家学者也依次表达了对草案的评价与看法。各位嘉宾普遍认为,本次慈善法的立法过程是一次开门立法的典范,现有的草案内容已经反映了之前起草论证过程中大家所提的一些建议,慈善组织准入条件、募捐资格和信息公开等相关的规定已经体现了很大的进步,对社会实践中出现的问题也有所回应。相关问题所引发的讨论也对普及慈善产生了积极影响。

但同时在法律条文的表述上还有很多模糊不清的地方。草案中出现“城乡社区组织”等一些法律概念并没有清晰界定,同时还有一些前后条文不太一致的地方,例如第25条将慈善募捐界定为慈善组织进行的活动,但后面又对个人的募捐行为进行规定,而类似“投资方案应当经决策机构组成人员三分之二以上同意”在现实中缺乏可操作性。

对于目前各方讨论较多的公募权问题,与会嘉宾大多认为对慈善组织公开募捐的权利不应该进行地域上的限制,应该有市场竞争的思维,有能力募到款的组织就应该允许其募捐,对网络募捐的限制也是落后于现实。对于慈善募捐的受益人是否需要限定是不特定的人,一些专家认为应该考虑中国的现实,将为特定人发起的募捐也纳入到慈善募捐的范畴内。而也有专家认为慈善组织应该具有公益性,需要为公共利益服务,符合公益性的,才享有慈善冠名权、公募权和税收优惠。对于慈善法能否禁止个人公开募捐,多数专家认为慈善法不应过多地介入私人领域,不应因为个别个人进行了欺诈行为,就一律禁止个人募捐。

对于慈善组织普遍关心的税收减免问题,专家们也讨论在税收法定原则下慈善法如何更好地明确慈善组织享受税收优惠的权利。首先,专家们对税收法定中的法律是否只能是税法进行的讨论。多数专家认为慈善组织税收待遇的问题应该在税法统一规定,但相关制度在制定过程中不应仅由财政和税务部门主导。多数专家认为,慈善法对慈善组织享受税收优惠待遇的权利应该更加明确。

同时各位专家也认为,鉴于实践中很多慈善组织难以领取到公益事业捐赠票据的问题,慈善法不仅需要明确慈善组织开具捐赠票据的义务,也需要明确规定其领取捐赠票据的权利,从而为慈善组织提供主张该项权利的依据。

动物系恋人啊 | 钟欣潼体验爱情哲学

动物系恋人啊 | 钟欣潼体验爱情哲学 南方有乔木 | “科创CP”渐入佳境

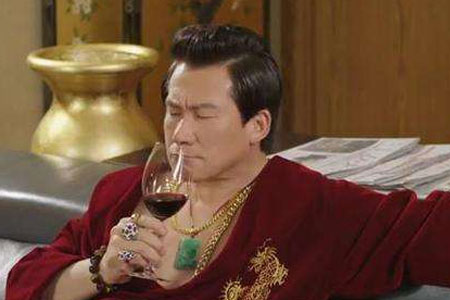

南方有乔木 | “科创CP”渐入佳境 魔都风云 | 周冬雨任达华演父女

魔都风云 | 周冬雨任达华演父女

我来说两句排行榜