电影《湄公河行动》热映,中缅边境的毒品和罪恶又戳了一次人们的神经。

无论在电影还是现实中,来自“金三角”的毒品泛滥触目惊心。来自警方的资料显示,西双版纳州因为毗邻 “金三角”,全州有15个乡镇接壤缅、老边境,长达966.3公里的国境线,没有天然屏障,边境一线小道众多,禁毒工作面临异常危险的挑战。

就在糯康制造惨案的2011年,距离边境不到50公里的云南南联山上,被西双版纳傣族自治州公安局列为整治重点的哈尼族坝沙一村,毒品的暗流在稍见平息后,卷土重来。

由于特殊的原因,使得这个曾经富甲一方的小村寨,最多时36户人家竟有58名青壮年吸毒,外来的零星贩毒人员更是肆意穿梭在寨子中。

在这之前两年,在警方推动下、自发成立的女子护村队10名成员,在两三个月内,把寨子里吸毒的28个亲友送进戒毒所。

她们用劳作之余的时间在通向村寨的胶林边巡逻,阻止外来吸毒者闯入。其中6名队员的丈夫,甚至儿子都是她们举报的对象。男人屡进戒毒所,家庭劳作和孩子的教育成为她们独自承担的全部生活。

今年国庆前,寨子里又有三四个吸毒者被抓走。从护村队成立以来的8年,村民一直在寻找各种方法自救,也憧憬着靠旅游开辟新的谋生途径。

她叫黑飘。那一天,她骑摩托进山割胶时翻了车。丈夫央曾想起是刹车坏了,忘记告诉她。

“我老婆没事,就是摔伤了脸,没法见人。”那天下午,央曾坐在侄子甲方家聊吸毒的往事,兴致来了,摆摆手,不着急回家。

“我喜欢在外面玩,以前每月有25天都是泡KTV,赌钱、找女人”。就算黑飘在面前,这话他也说。对于这种“坦然”,寨里的人哈哈一笑,习以为常。

这些年,黑飘隔三差五就找不到央曾。女儿曾亭(化名)七八岁时,在其他村民家无意撞见了央曾吸白粉,回来问妈妈,那是什么?

2008年底,蹲在路边开村民会议的时候,几个女人提出“护村队”的想法,黑飘把心一横,成了10名女队员之一。

10个队员里,6个女人的家庭都有吸毒者。阻止吸毒的重任,增加在她们劳作之余。

曾亭十一岁那年,黑飘下了一个决心。有天,赌到天亮回家的央曾毒瘾未散,倒头睡得昏昏沉沉,黑飘抓起电话打给景洪市禁毒大队。

禁毒人员来家里带走央曾的过程,曾亭看得一清二楚。央曾没有反抗,黑飘掉了眼泪。

曾亭初一的时候写了篇作文《我的家》,记载着爸爸交友不慎染上毒瘾的过程——家里值钱的东西被抵押,赖以谋生的地被卖了几块,而她则在每天害怕妈妈顶不住压力离家出走的忧虑中,度过青春期。

从戒毒所回来的这两年,央曾没钱了。手里的冰毒和海洛因,变成23元一包的玉溪香烟。

这是个周六,他没有骑摩托去景洪市接初三的女儿回家。因为曾亭抢先喊了邻居家的大哥来带她,“跟我爹说一声,让他别来”。

初中之后,曾亭开始懂得心疼妈妈黑飘。她印象里,黑飘曾经骑摩托车摔过,心里有阴影,但爸爸央曾进戒毒所的那些年,黑飘只好继续独自骑车上山割胶。

央曾因为吸毒缺席了曾亭的十三四岁,这是她讨厌爸爸的最大原因。另一个原因是,央曾不干活。久了,父女无话。

男人吸毒 女人独自割胶

曾亭回家看见躺在床上的妈妈,吓了一跳。黑飘右眼肿得像桃,勉强睁开一条缝,右脸从眉毛到颧骨,以及嘴唇上下,挂着大块擦伤的疤痕。右腿疼得走不了路。

接下来的日子,央曾必须老老实实一人干两人的活。

在南联山上,这二十几年来,几乎只有割胶这一项工作。新的一天从夜里两三点开始,山上星星点点的头灯亮到早上7点天色渐起。只有温度低,才能让橡胶流得更畅快,不被晒得凝固。所以,还得在正午太阳最烈之前,再上山收完滴了一夜的胶水。

这是黑飘的日常,央曾贪玩逃掉了大半。这次,他一咬牙晚上8点多就上了山,割到零点半,困得不行,回家定了个闹钟,打算3点继续,结果根本起不来。

凌晨6点,深蓝色的天,一小钩月很远。隔着轻轻围上来的雾,邻居门飘看见再次回到胶林地的央曾,打了个招呼,准备收工回家。

门飘用“V”字形的小刀,割向最后一棵橡胶树。顺着之前割过的位置一推刀,5秒钟,半圈树皮利落地掀起,1厘米的深度不偏不倚,乳白色胶液立马一滴滴流进碗里。

“割太浅出不了胶水,太深又会伤到树皮,树就报废得快。呐,像这些凹进去的就是割伤了的。”经过央曾的林地,门飘指着央曾刚割过的树举例子。

门飘,这支女子护村队的副队长,从丈夫最初开始吸毒这十多年,也是一个人割胶。收胶的时候,70斤一袋的胶水,别的女人要两人一起抬,她一个人,前后搬了两袋到摩托车上。

央曾这天也收了140斤胶水,直接去中转点卖了60斤,提取了水分后,是19斤干胶,换了160元。他回去把钱全部递给下午要返回学校的女儿。

曾亭接过钱,没有说话。

胶价高时毒品泛滥 女子护村队成立

“以前一斤最高可以卖到30多块,现在只有8块多。”黑飘不知道这两年的胶价为什么跌得这么狠。

清楚的是,2005年,胶价开始飞涨的年头,也是毒品盛行的光景。

1975年出生的央曾赶上了70年代末“大锅饭”的散场,“82年,农场的人来做橡胶种植的实验,过了85年,大部分人就都种了。”

七八年后,橡胶树长成了,林立在原先的苞谷地上,郁郁葱葱。黑飘所在的坝沙一村,就是南联山上被橡胶林围住的一个小点,往山上爬两步,整个寨子一眼就看尽。

2000年后,卖橡胶一年换个二三十万很轻易,就是没处花。

对这个往西双版纳傣族自治州景洪市西南方向12公里的山头,记者接触的几位城里司机一头雾水,导航显示,全程竟需要将近两小时。

一位司机走了不到5公里时,车子按导航指示一头扎进死路。拐了三四个方向,终于找到一条因施工无法前行的路,只有水泥车能顺路搭人。原始的小路是被车子压烂的土道,坑洼处考验车子的弹跳能力。

城里没人上山,寨子又小得前前后后就是这么些人,于是央曾们下山寻乐,5万一把地“放水”,也就是赌牌。赢了钱跑去高档酒店开房吃“小红豆”,这样不容易被查房。

“小红豆”,他们对冰毒的称呼,一吃人立马兴奋,可以一个月不睡,接着赌。

“那时90元能买到一根香烟重量的小红豆,拿到外地可以卖近千元。外面200元一克的,这里只要八九元。”央曾最高一夜赢下30多万元,价格优势助长了他吃毒的持久。

从南联山往南,不到100公里就是勐海县的打洛镇,在这里当地人花3元过路费就可以跨进缅甸境内,当时直接有赌场的车接送,300多元一趟。

央曾的堂哥修门在缅甸待过三年,期间只回了两三次家,赌输了上百万元。光是毒品,吃了二三十万元。以前,他是寨子里为数不多连烟都不抽的人。

2004年后,赌场开进寨子,随手就能买到冰毒和海洛因,村里的男人就在路上边走边吸。干初干脆让儿子帮自己拿毒品,一年后,17岁的儿子也自己吃起来,这让门飘更加苦恼。

“寨子要过不下去了。”女人坐在一起犯愁。

当她们“护村队”想法一出,嘎洒镇派出所和景洪市禁毒大队来了人,每人发了套黑色制服。每天傍晚六七点,她们在寨子通向胶林地的两条路上巡逻。

“脸色惨白,嘴唇是褐紫色。”副队长门飘带着她们这样辨认邻村吸毒的闯入者。

队员的抵最初不觉得危险,一个夜里,割胶太晚,她在胶林里搭了个简易棚过夜。修门拿着把长刀冲着她跑来,“我老婆跟一个男人跑过来,你看见没?!”

“他吸毒产生幻觉了,万一他当时觉得那男人在我这里,一刀砍下来……”的抵想想有些后怕。

罚款扣车 女队员坚持三年巡逻

这样的事不是没发生过。

修门从缅甸回来时,瘾重得四五天要“吃掉”一万元,海洛因三百克,冰毒四五百克。幻觉一上来,总以为有人偷自己老婆,不是说别人挖隧道进来,就是从瓦房上钻出来。

一个早上,修门就举着长刺刀冲进客厅,“你为什么跑?!”几分钟后,妻子右侧大腿被刺穿,右脸上从耳朵到嘴角一道深长的血痕。

干初也拿过刀,整夜不睡,把屋里的门反锁,站在窗前守着门飘,还在客厅偷偷装过摄像头。

他经常喊,“有警察抓我!”于是,从自家二楼跳了两次,又在家里放满老鼠夹,说是对付警察。2005年到2009年,他在山上的胶林里一夜一夜不停地跑,背着一袋石头,死命往后扔。其实,什么人也没有。

“那时每天晚上一两点,他们赌博吸毒,骑摩托过去过来,狗就跟着叫。”门飘睡不着,消瘦得剩个骨架子。

护村队成立之后,她们坚持巡逻了三年,扣下邻村吸毒者的两辆摩托和手机,两天后等对方认了错再还回去。劝说不听的,罚钱,一次50元,第二次200~500元。吸毒者也会说,“又不是拿你们家的钱抽!”不过禁毒队每周来两次,他们不敢反抗,躲出村了。

大多时候,她们发现了就举报到镇政府,2009年两三个月间,寨子里28个吸毒者全部被带走,包括队员的丈夫和儿子。

不过,这样的清静也就持续了三年。

戒毒复吸 女子护村队遇瓶颈

戒毒所,央曾去了3次,干初4次。

“要是不戒毒,自己死在哪里都不知道。”每一次戒毒后,干初都感谢门飘的举报,会说“对不起,老婆”。

只是,要打破“一次吸毒,终身戒毒”的魔咒并不简单。复吸,就像一颗随时会引爆的炸弹。

回到村里,湖南帮的小赌场免费提供“小红豆”,想吃多少都可以。两个月后,干初复吸,赌场把“小红豆”卖到一克50元。

“只要有吸毒贩毒的人没有被抓干净,回来复吸的几率就相当大。一个寨子,上个厕所都能遇得见。”每次复吸,央曾心里也冒火,有时会对上山禁毒的干部生气。

其中一次,央曾是打了个背包,自己把自己送进去的。

在里面,央曾听过一个数据,“一万个吸毒者中,到死不再复吸的,找不出三个。”

四年前,被黑飘举报的央曾第三次进戒毒所,待了两年。出来到现在,眼见着平平稳稳了。两个月前,他下山打麻将赢了5000元,手里一有钱,晚上没回家,跟三四个朋友去歌厅又吃上了。

想着吃一点儿没关系,一下吃了十多天。听到抓人的风声,央曾躲进胶林地的简易棚里。他打开20元买来的白粉吸食时,曾亭一把推门进来。

曾亭有意而来。她要开走央曾的摩托车,让他跑不了。央曾把钥匙给了女儿,刚要抬手继续抽,走出门的曾亭又猛地回头进来,一口气把央曾的白粉吹飞在眼前,竖起大拇指丢下一句话,“吸死掉!”

几周前,一名女队员的丈夫去中转站卖了胶水,拿着钱就换了毒品,躲到旁边胶林地的板房里,抽完之后又不知所踪。她跑回娘家,离婚手续拖了又拖。

另一名队员的丈夫依然在戒毒所,吸毒的儿子跑到村外,躲避着母亲和其他禁毒人员。

“镇政府让我们不要放弃,但是他们现在已经不怕我们了。男人也不管,我们管不来了。”在2011年复吸的回潮之后,这支女子护村队也很少巡逻了。队长和另一名队员因为家庭原因已经离开寨子。

嘎洒镇上另一支女子禁毒宣传队所在的曼达村委会,15个队员还在做些演出宣传。从毕业就在这个村委会工作16年的副主任岩香铁清楚,“这里警力不怎么充足,平时联防队开支大,大家都是农民,围堵一天也就三四十的补贴,得村委会来出。”

“没吸毒前,别人都羡慕我们”

央曾是二婚。追黑飘的时候,她父亲拿着利器反对,央曾还是冲进了寨子“抢亲”。黑飘一心跟随。

1997年,嘎洒从乡改镇时,央曾是镇上第一届的人大代表,还是治保人员,要去劝管吸毒者,名声在外。

寨子里那一代读书的人少,像央曾读过中学的更是稀贵,落笔顿挫有致。读到中专的黑飘眉目清秀,央曾用了所有撒野的聪明,娶回黑飘。16年,没舍得吵一次架。

这些事情,曾亭也知道,她怕黑飘会像寨子里其他家庭的女人一样,受不了毒品的侵害,离婚出走,可又忍不住去劝黑飘离开爸爸。

央曾赌输了近100万元,车子被扣押了,现在还欠债40多万元,计划的新房没盖成。一家六口住的是最原生态的哈尼族干栏式竹楼,几根木柱架起楼台,上面再用木板拼接出房架。木柱已经倾斜了20度,楼梯嘎吱嘎吱地响。

和央曾说话时跳跃的眼神不同,干初的眼睛大而亮,往里去,还有更深的光。

干初蹲在进寨的山道上修路,认识的过路人都一乐,“你也会来干这个活啊!”

90年代开始,从会计到村长,他当了十多年村干部。别人埋头种苞谷的时候,他从农民手里收了香蕉、桑仁又转卖出去,杀牛杀羊做生意。别人围着橡胶转了,他就用做生意的钱又大面积买橡胶树,最多时,手里有1万棵橡胶“不动产”。

他不勤于干活,精于计划。80年代,一天就有100元的收益。和门飘结婚后,带着全家出去旅游,“六七元钱玩转景洪市,钱用都用不完”。

2004年,他盖起全寨第一栋新房,就在央曾家旁边,红砖黄瓦,二楼阳台的栏杆刷着彩色的漆,大院子的水池中间放着假山。十六七万,他拿着现金给了工程队老板。

要不是门飘拦着,2006年他已经用存款中的55万买下景洪市的一座别墅。

吸毒之后,干初陆续卖了8000棵橡胶。四五千元的摩托车,300元卖掉,数不清卖了几辆。前年,又把开了一年的16万元越野车卖了3万元。

“不会有机会再做生意了,岁数大了。”1965年出生的干初连续加了3天班,凌晨1点完工,5点起床接着干。一天150元,加班一小时20元。

“没吸毒前,别人都羡慕我们。”这一阵,足足一个月,门飘没有和他说过一句话。

悔恨过去 修路期望开发旅游

干初加紧在修的路,就是城里的司机上山时被阻碍的施工地段。

作为离景洪市不远的村寨,似乎本应有更多发展的可能,可村民顾不上考虑这么多年才开始修路的原因了。

云一沉,雨季就慢慢来了,到11月20日,彻底停割。来年三四月,橡胶叶绿得有些暗了,才能继续开割。

胶价跌破了头,今年雨季又有些长,一年赚不到六七万元,甲方终于打算实现一下零突破——停割时下山打工。

在南联山,外出打工曾经一直是件让他们感到“害羞”的事,像是在说明自己已经生活堪忧。

曾亭不想把未来放在这里,接下来的中考,能从现在的重点班考入新民中学才能接近她上二本的想法。这样就不用像周围人劝说的那样,读护校。

曾亭想当老师。而寨子里这一辈的孩子要么读职业学校,然后在景洪市打工,要么回来割胶,这两个前景对她来说,都有点儿可怕。

国庆前一周,寨子又抓到了三四个吸毒者。

央曾常常想起在戒毒所时,每天下午要唱歌,里面的人自己创作的,由他来教给大家。有一首歌写一位老人来探视孙子,可老人记不清日子,错过探亲时间,趴在高墙外听里面的动静,哭着回去了。

每次唱,央曾跟大家一起哭。

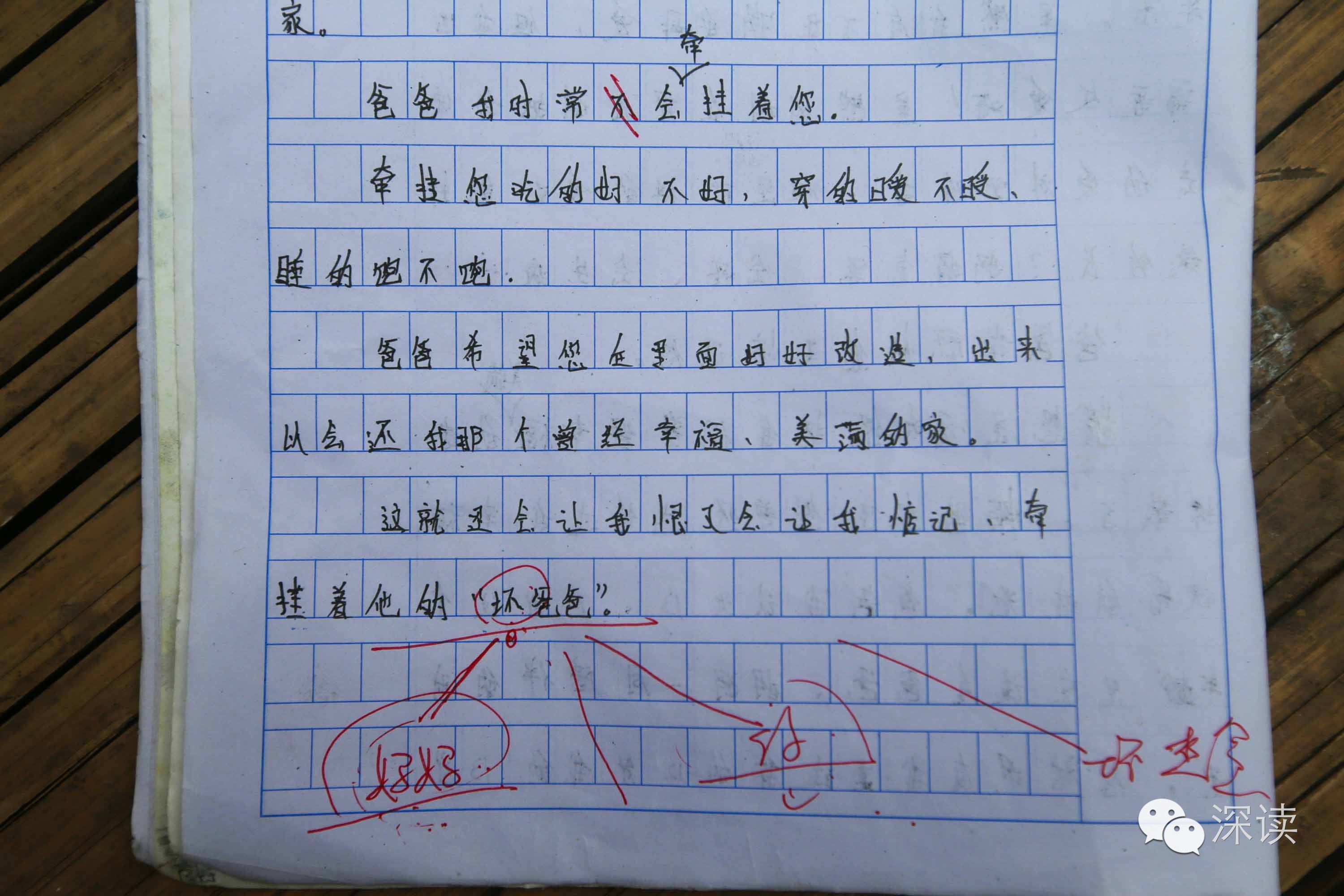

曾亭跟着黑飘去看央曾时,从不说话,就是眼泪一直掉。她只会在作文里表达,“爸爸,我时常会牵挂着您。牵挂您吃得好不好、穿得暖不暖、睡得饱不饱。爸爸,希望您在里面好好改造,出来以后还我那个幸福、美满的家。”

黑飘有些悔嫁,但还是看在央曾努力改好的份儿上,在今年终于给他生了第二个女儿。

不惑之年,央曾感到了些年龄缠绕的重量,开始害怕四面高墙的日子。他想要让两个女儿吃饱穿暖,日子有了新的奔头。

“每个吸毒的人,都不想吸得家破人亡。”黑飘和央曾一起憧憬着,如果这次的禁毒彻底,把人抓干净,复吸的人就少了;要是路修好了,是不是有人能带头做起旅游了?

文/实习记者 毛翊君 摄影/黑克

新媒体编辑/李京伟

动物系恋人啊 | 钟欣潼体验爱情哲学

动物系恋人啊 | 钟欣潼体验爱情哲学 南方有乔木 | “科创CP”渐入佳境

南方有乔木 | “科创CP”渐入佳境 魔都风云 | 周冬雨任达华演父女

魔都风云 | 周冬雨任达华演父女

我来说两句排行榜