板泉镇自1956年开始就驻扎着人民解放军的正规军,至1998年大裁军,板泉才正式结束了驻军史。四十二年的驻军史,部队、营房、战士、起床号,早已成了板泉记忆的重要组成部分。尤其是那清亮悠扬的起床号,风雨无阻、雷打不动地点亮了小镇的每一个清晨。

部队撤编后,板泉镇政府迁入了营房的团部办公楼,板泉镇许多行政单位随之搬进团部大院办公。在新的历史时期,营房依然发挥着她的作用。虽然部分区域被个人承包私用,但因营房属地仍为军管,主体建筑没有遭到大的破坏。

1

板泉为什么会有驻军?我想与板泉良好的群众基础和重要位置是分不开的。

板泉位于沭河东岸,地处518国道和225省道交汇处,是个标准的通衢之地。518国道和225省道虽几经整修,却是很长时间以来就一直存在的。板泉北通大店、莒县,东通岚山、日照,南通临沭、江苏,西通临沂,战略位置可谓十分重要。

板泉镇有着光辉的红色历史,1932年板泉就诞生了中国共产党莒南县的第一个党支部,共产主义思想早早在这里生根发芽。

抗日战争时期:1938年“临沂战役”,听老人们讲,板泉的上空,日本鬼子的飞机一天要飞上好几趟儿。飞机在前村的东南湖里还曾扔下过两枚炸弹,其中一枚炸弹落进了汪里并没有炸。激战的日子里,河西的枪炮声,在板泉清晰可闻;1941年12月,板泉镇的渊子崖村发生了著名的“渊子崖保卫战”。这场由共产党领导的农民抗战壮烈至极,渊子崖一个村的男壮丁所剩无几,村民林九兰一把铡刀连劈七个鬼子的壮举更是被广为传颂。

解放战争时期,国民党部队部驻扎在沭河以西,共产党的部队就驻扎在沭河以东。板泉作为共产党势力的前沿,成了敌我双方拉锯战的焦点地带。我本家的二老爷爷,解放战争初期,参加了共产党的武装,在板泉一带从事税务工作。他常常给我们讲:那个年代,在板泉一带,各方势力争夺十分焦灼,土匪、还乡团时时出没。那时的钱也毛,收点税都要用布口袋背着,又沉又扎眼。为了收到的税能顺利稳妥上交,工作人员需要时时处处保持高度警惕,一不小心就会与敌方遭遇,真是脑袋别在裤腰带上干革命。

板泉营房,自1956年开始驻军,至1998年撤军,共有5支部队在这里留下了光辉足迹。

6088部队,1956年12月至1969年驻板泉崖。团长李法秋,政委冉文斌。其任务是驻守营房和所属防区,并进行国防施工和军政训练。该部于1969年6月调往胶南县,团长李山林,政委刘树成。

9639部队,1969年6月至1970年7月驻莒南县板泉崖。政委倪增印。执行驻守任务和进行军政训练,后调往淄博。

9625部队,1970年至1975年驻莒南县板泉崖。驻守营房和所属防区,进行军政训练,于1975年7月调往东北。

54583部队,1975年6月由吉林移驻莒南县板泉崖。刘宝臣、武永高、翟玉福、佟墨林先后任团长,王文泽、袁海清、温忠祥、焦希云先后任政委。1985年10月全国大裁军时裁撤,骨干人员分别编入其它部队,少数留下编入54896部队。

54896部队,1985年11月由胶南县王台镇移防驻板泉崖。自1985年10月至1993年12月张海平、沈殿业、刘同海先后任该团团长,陈宝平、胡志杰先后任政治委员。驻板泉镇的54896部队(原67集团军136师409团)于1998年11月正式撤编,与河南预备役师合并组建新的预备役第一三六师。(驻军资料为季本晨整理)

2

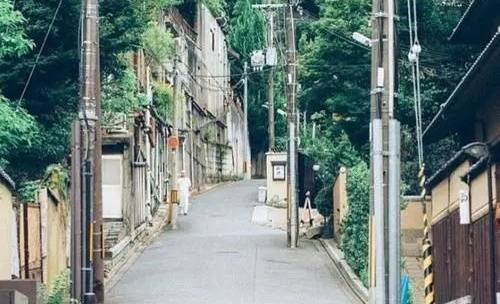

板泉的营房位于板泉镇驻地的北部,518国道(岚济公路)在营房的南面约500米左右,可容一个团的兵力驻扎。

整个营房由团部、医院、一营营房、二营营房、三营营房、操场、打靶场组成。团部大院在拥军路的北尽头,门前有门岗,每天都有哨兵站岗。团部大门向东沿街一排平房是军人服务社,主要卖一些常用的日用物品。二营营房在团部的后面,三营营房在团部向东约七八百米的位置,一营营房在三营营房的北边。团部和三营之间的空地向北依次是各营的训练操场,最北边是打靶场。沿着团部大楼的东墙向北约二三百米是部队医院,医院是嵌入团部大院内的,但门向东开,主要是方便各营战士及镇子上的老百姓就诊。

进入团部大院,正对着大门的是团部的办公大楼,是一栋长方体结构的三层楼建筑。办公大楼东面是军人礼堂,是部队集会、娱乐活动的地方。

这座建于1958年的大礼堂是板泉营房最耀眼的建筑,能容纳1000多人集会活动。礼堂正门前的道路两旁满是粗壮的法桐,苏式的兵营建筑风格让她尽显雄浑庄严。礼堂正门上方的五角星散发着无形的光芒,站在她的面前,一种严肃感就会自内心升腾,让人不由得对她肃然起敬。

驻防部队与地方的关系十分融洽,板泉作为镇级机关驻地,长久以来并没有什么大型建筑。自这大礼堂落成,板泉镇上许多的大型集会、大型活动也大都会选择在这大礼堂举行。板泉营房的大礼堂给太多的板泉人留下了不可磨灭的记忆。太多的人在这里看过电影,太多的人在这里看过文艺演出,太多的人在这里开过会,太多的人在这里听过报告。

我上小学时过六一儿童节,学校常会组织与部队战士联欢。每当我们排着队进入团部大院时,映入眼帘的景象是红花绿草、绿荫成行、微风和畅、旗帜飘扬,仿佛是进入了圣地一般。

3

驻防部队的存在,极大地便利了板泉的父老乡亲,同时也直接带动了板泉的经济消费。

一个团的编制,让板泉驻防部队的配置丝毫不比那时的大型国企差。医院、澡堂、幼儿园、服务社、礼堂等配套机构一应俱全。在那个物质条件并不丰富的年代,部队的这些服务机构,在保证战士需求的基础上,也会向地方百姓开放。部队的服务机构就是品质的保证,只要是部队的服务机构能够提供的都是信得过的。黄胶鞋、雷锋包、水壶、文具等凡是部队服务社对外卖的东西都是紧俏货,那时的人们对花样并不感兴趣,结实耐用是最重要的。

特别值得一提的是部队医院的外科医疗水平,就是比起临沂的大医院也是毫不逊色。板泉周边的老百姓受了外伤,大都首选部队的医院。医院医护人员那高超的外科技术,我想与战士们在刻苦训练中经常受外伤是分不开的,战士们给医护人员提供了丰富的临床实践。再就是小孩子得了重感冒,需要打针输液,老百姓也都会选择部队的医院。部队医院的大门朝东开,大门口“救死扶伤”的标语至今让我记忆深刻。老百姓对部队医院如此信任,正是因为部队医院真正践行了这四个大字。今天,在各级医院已很难再看到“救死扶伤”的标语了,不得不说时代的发展遗忘很多好的传统。

在上个世纪八十年代的时候,部队里还有骑兵。在老225省道的东边还有配套的马医院。在那个以牲口为主要劳力的年代,家里的牲口比人都金贵。牲口得了病,老百姓也都会选择到部队的马医院去治疗。

一个团的驻军约有一千多官兵,这一千多官兵的消费能力不亚于一个中等院校,对于板泉这个小镇上经商的人们来说,部队就成了重要的客户之一了。2002年,我在板泉卖化妆品的时候,同行的丽姐就常跟我说:“现在的买卖真是难干,这些老百姓买个东西死讲价。真怀念有部队的时候,那时候那些小当兵的来买东西从来不讲价,看中了,掏钱就买。开理发店的,卖菜的,开小卖部的,都受了不少益处。”

4

在岚济路右转通往部队团部的柏油路不远处,有一个弧度不大横跨柏油路铁架子,“视人民如父母 把驻地当故乡”,一字一牌的铁牌宣传标语就焊在上面,格外醒目。

部队是这样宣传的,也是这样做的。每到农忙季节,田间地头、纵横阡陌满是战士们的身影。军人、农民忙碌的身影,交汇在丰收的田野,那是“军民团结一家亲”最美的画卷。

地方单位有了脏活累活,找到部队,他们从不推辞。清晰地记得,板泉中心小学垫操场的时候,部队上派了很多的战士来学校帮忙。看他们干活,仿佛有用不完的力气。用独轮车推土,一个赛一个地跑还满是欢声笑语。从那时起,当兵的梦想开始在我的心里萌芽,遗憾的是我长大后眼睛近视了,未能如愿。

在密切的交往中,板泉人民和驻防部队亲如一家,建立了深厚情谊。其中也有不少板泉姑娘与正值青春的战士擦出了爱情的火花,有些牵手成功的战士退役后就直接选择在板泉生根发芽了,这自然又是另一番佳话了。

5

我的记忆里,在板泉营房驻军的是54896部队。因为板泉中心小学就在团部大楼的南边(相隔也就是二三百米的距离),部队的生活日常对学生们来说是再熟稔不过了。

板泉中心小学与部队的互动非常好,每个班都有来自部队上的校外辅导员。上体育课的时候,这些辅导员就来教我们操练或是唱军歌,那时候最盼望的就是辅导员们来,总觉得有他们存在的空间里,连空气都格外的清新。

三营的操场在团部的东边,距离板泉中心小学很近。三营操场操练起来的时候,那“一、二、三、四”的口号声,在校园里是清晰可闻的。打靶场打靶一般会安排在周六进行。每当靶场哒哒哒的枪声响起,很多男同学就坐不住了,周六中午放了学,很多男同学家也不回,就三五成群的结伴去靶场捡子弹壳去了。

说起捡子弹壳,小瑞是最在行的。每次去捡弹壳都会带上他的宝贝吸铁石。打靶场十分宽阔,最北边高高的斜坡上,东西走向立了一道长约五十米的高墙用以阻挡弹头。斜坡的下面一道长长的壕沟是报靶员藏身的地方。战士们打靶位置的前方一米多远的地方也有一道东西走向的壕沟。战士们打完靶后,弹壳大都捡拾了,在地面上能捡到漏网之鱼的概率是极小的。崩到壕沟里的弹壳倒是不少,因为壕沟里常有积水,战士们也懒得再去捡拾,这时小瑞的宝贝吸铁石就派上用场了。小瑞用2米多长的细绳绑好吸铁石,就在这壕沟里来回的拉动,像钓鱼一般充满了乐趣。每拉到一个弹壳就会兴奋的尖叫,若是拉上来一个长达七八厘米的机枪弹壳,那自会是欢欣雀跃了。

捡回来的弹壳,一是男孩们炫耀的资本,再就是主要用来玩打子弹壳的游戏。两个小伙伴在地上划上一条线,通过剪子包袱锤的方式决出胜负,输家往线里放一枚弹壳。然后双方都站在线外按输赢顺序,手拿自己的弹壳举起不高于下巴的位置,击打线里的弹壳。中了就赢了,由输的一方接着放弹壳。若是都没击中,就在自己的弹壳落地位置按次序继续击打。简单的游戏让无数的男孩子乐此不疲,输没了就再去靶场捡。谁拥有的弹壳多,谁就会在小伙伴面前趾高气昂的。

6

54896部队除了三个营之外,还有一支特别的连队叫特务连。特务连的着装与普通战士是不同的,清一色的迷彩服。具体什么是特务连,我们并不清楚,只是依稀记得特务连的战士是配手枪的,别在腰里很是神气。现在想想,特务连大约与现在的特种兵有些类似吧。

特务连的战斗力明显高于普通连队,训练也更为刻苦。小瑞上小学的时候就不安分,总是和一些不爱学习的孩子逃课,营房的训练操场是他们经常去的地方。他经常绘声绘色地给我们白话一些他在操场的见闻,我们每次都听得津津有味。

他和我们说:“特务连的人为什么厉害?关键就在沙袋上。特务连的人训练,腿上、胳膊上、身上,都穿戴着沙袋,普通连队完成的常规动作,特务连的人要穿戴着沙袋完成。一卸下沙袋,特务连的人像飞一样。”

小瑞说的是真是假,我们无从考证,但特务连的战斗力,我们还是见识过一次。有一次,临沂那边来了一队通信兵,到板泉巡查通信传输线路。在岚济路和通往部队的柏油路路口,他们可能是嫌路两边的树枝对传输导线有影响,于是用长杆子绑了小锯锯树枝。这些树都是板泉驻防部队种植管理的,有部队的战士经过,就阻止他们锯树枝。双方各不相让,几句口角便动起手来。特务连的几个士兵在团部大院里远远看见了,便飞奔而来,500米左右的距离,霎时而至。三下五除二就把那队通信兵打得毫无招架之力,最后还是部队领导出面,才将事端平息下来。特务连的武力,让我们这些围观的学生连连惊叹。好长一段时间,同学之间都交口称赞:“咱板泉的特务连真牛逼!”

小瑞从此对特务连更加痴迷了,他自己缝制了沙袋子灌上沙子,每天绑在腿上锻炼,并鼓动我和雷雷也做。对于体育锻炼我并不感兴趣,雷雷倒是跟他一拍即合。每天早上天刚蒙蒙亮,小瑞就来砸门了,他和雷雷每天腿上都戴着沙袋子往距离2公里多的五流子河大桥跑上一个往返,持续了将近一年的时间。小瑞的锻炼卓有成效,在学校里短跑鲜有敌手,他也为自己赢得了一个“汽车瑞”的外号。

“铁打的营盘,流水的兵”,昔日对营房满是憧憬的孩童,如今已是年过四十。营房还在,靶墙还在,面对着人去楼空,面对着蒿草丛生,操练的口号声还隐隐约约在耳边回响。遥想当年,一批批正值青春的好男儿们,在这里欢笑,在这里流汗,在这里成长……

写稿至深夜,躺在床上,久久无法入睡。于迷迷糊糊间睡着,我做了一个梦。梦见营房又恢复了从前的样子,成了集部队体验、红色教育、拓展训练于一体的研学基地。各营营房里住满了来自五湖四海的孩子们,他们在操场上操练,他们在打靶场上打靶,他们在大礼堂里演出……。夕阳西下,晚霞染红了天,嘹亮的歌声在打靶场回营的小路上空飘荡:日落西山红霞飞,战士打靶把营归,胸前红花映彩霞,愉快的歌声满天飞……

看更多精彩内容

文中板泉营房驻军资料为季本晨整理,在此表示特别感谢!

文中部分照片来自板泉贴吧,军营内战士的老照片摘自曾在板泉营房服役战士彭建华的美篇,在此一并表示特别感谢。

如有不当,请联系本人删除。返回搜狐,查看更多

责任编辑: