吉安,古称庐陵、吉州。元皇庆元年(1312年)合吉水、安福首字称吉安,取古吉语“吉泰民安”之意,代表了最朴实、最美好的祝福。恰如其寓意,吉安人杰地灵,文风鼎盛,素有“金庐陵”之称。感叹这里的秀丽风景,宋代诗人杨万里写下了“山川第一江西景,风月无边相国园”的千古名句。

说着吉语,走进吉安,就像翻开了一本鲜活的浩瀚史书,那些时光见证的传奇,就印在河畔,烙在城间,藏在巍巍书院深处,留下一片弦诵不绝的文脉绵长。在这里,每一个足迹都能触动历史的回响,让人沉醉于古今交融的文化盛宴之中。

乱世中的“世外桃源”

在宋代读书人眼中,吉安称得上是一片钟灵毓秀的文化厚土,而成就它的秘密,则藏在山水之间。

当北方大地饱受战火侵袭时,三面高山环绕的吉安,北有赣江天堑,地形易守难攻。从西晋到隋唐,在造成整个社会动荡的永嘉之乱、安史之乱以及五代十国乱世中,大批北方的难民辗转奔波,终于在吉安找到了安定与希望。

除了远离战火,拥有肥沃的土地也是人们南迁于此的原因之一。吉安地处赣江及其支流冲积而成的吉泰平原,地势平坦、气候温暖、雨水充沛,为农业耕种创造了良好条件。林茂粮丰的吉安孕育着不断增长的人口,而人口迁徙又带来劳动力和新技术,促进了土地开垦,也推动了手工业、商业发展。北宋曾安止所撰《禾谱》记载,吉泰平原“自邑以及郊,自郊以及野,峻岩重谷,昔人足迹所未尝至者,今皆为膏腴之壤”,描述了这里的农业辉煌。

水运,为吉安开辟了“新赛道”。在运输体系不发达的古代,水运线构成了最经济、最快捷的运输网。早在西汉,汉武帝平定南越吕嘉叛乱,就借助了赣江水运之便。到了隋朝,开凿疏浚通济渠、邗沟、永济渠和江南运河,串联起华北、中原、江淮和江南,使赣江接入了大运河系统。在这条沟通南北的“生命线”中,客商往返、商品集散,逐渐产生庞大的服务需求。到了漕运业高度发达的宋代,又催生出一批区别于传统军镇和行政性城市的漕运城市,形成了工商业中心和区域市场。

彼时,吉安城向北可顺赣江、长江、大运河抵达中原地区,向南可沿赣江过大庾岭至岭南,作为“黄金水道”要冲,这里背靠产粮区、拥有大批手工业工匠,也形成了发达的造船业。南国的粮食、茶叶、瓷器经此运向远方,人口、财富和不同文化从远方流入此地,拥有“粮产基地”“漕运中枢”“造船工坊”等多张金字招牌的吉安逐渐成为江南最富庶的地区之一,留下“半苏州”的美誉,也为文教昌盛打下了坚实的物质基础。

文章锦绣之沃土

经济兴则文化兴,吉安的历史演进再次印证了这一内在规律,而书院鼎盛则是鲜活的例证,也成为这里的一张靓丽“名片”。

中国最早的书院起源于唐代。这一时期的书院只是官方藏书、校书机构。到了唐末,一些文人开始在书院中讲学,使之具有传播知识的功能。五代十国时期,中原再一次陷入动荡,而控制江西的南唐政局稳定、科举不断,吸引了大量北方学子。正如马令《南唐书》所载:“五代之乱也,礼乐崩坏,文献俱亡,而儒衣书服盛于南唐。”随着文人学子的到来,书院也得到蓬勃发展,并在宋代形成较为成熟的教育体系。

提到书院发展,欧阳修是一个绕不开的名字。由于宋代吉安称庐陵,身为吉安人的他常以“庐陵欧阳修”自居。他继承韩愈的古文理论,领导北宋诗文革新运动,改变五代以来的绮靡文风,更加注重思想内容,拓展“文以载道”的境界,并开创了疑古和以己意释经之风的庐陵学派。他认为,“学校,王政之本也。古者致治之盛衰,视其学之兴废。”这一将学校教育与国家兴衰直接关联的理念,让大立学校、推广儒家教育成为庐陵学派的核心主张之一。

北宋时期,应吉州知州李宽扩迁州学之请,欧阳修遂作胜文《吉州学记》,在文中阐明了“本于人性”的教学方法论和“礼让兴行”“风俗纯美”的追求目标。他认为,教学要从人的本性出发,不断进行感化教导,使人们走向善良;要坚持不懈、孜孜不倦,直至知礼谦让盛行、社会风气美好,这样才算取得成功。

区别于以往教育只是被高门世家垄断的“特权”,欧阳修延续孔子的理念,提倡有教无类,更加注重学以致用和因材施教,这种教育思想至今仍具有深远影响。或许,这一思想在他励志苦学的年少之时便已萌发:自幼丧父、家境拮据,母亲郑氏只得在地上写字,“画荻教子”。欧阳修不负母亲期盼,勤学苦读,终成一代文豪。

以今人眼光视之,扩迁州学只不过是州县小举措,但欧阳修却将此事放在“庆历新政”的大政治背景中去思考,既是对家乡的深厚情意,也是对吉安教育的殷殷期望。在《吉州学记》中,他描绘了当时吉安的办学情景:“学有堂筵斋讲,有藏书之阁,有宾客之位,有游息之亭,严严翼翼,壮伟宏耀。”可以看出,彼时当地尚学之风渐盛。

一座座书院的兴起,厚植了“文章锦绣”沃土,也长出了人才之林。据《江西通志》记载,宋代吉州共有进士900多人,走出了刘沆、周必大、文天祥3位宰辅。

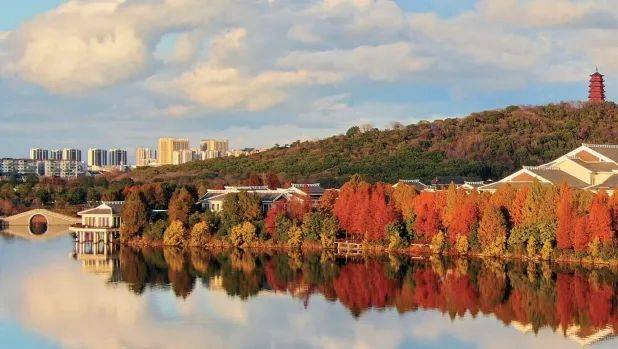

弦诵不绝白鹭洲

在吉安城东的赣江中,有一片梭形绿洲,被称作“白鹭洲”。这一地名的由来,有一段凄美的传说:古时有一白鹭仙子,因向往人间生活,便变成一位美丽的姑娘,与江边一位年轻渔人相爱。后被天神发现,水淹洲渚,为避免生灵涂炭,夫妻双双化作白鹭,以身托洲,使洲永浮水面。后来,人们就把这座美丽的绿洲称作“白鹭洲”,著名的白鹭洲书院就坐落于此。

这个因洲得名的书院,由南宋吉州知州江万里创办,是江西古代四大书院之一。书院以朱熹《白鹿洞书院学规》中所写的“讲明义理,以修其身,然后推以及人;非徒欲其务记览、为词章,以钓声名取利禄而已”为宗旨,从“五教之目”“为学有序”“修身之要”“处事之要”“接物之要”等方面规范学生的行为,在教学内容上,弘扬理学,强调经世致用。

创立15年后,白鹭洲书院便迎来第一个“高光时刻”。当年,吉州39人同登进士榜,为全国之最。宋理宗皇帝还手书“白鹭洲书院”匾额相赐。

在创造灿烂文华和风骨的同时,白鹭洲书院也历经坎坷。自创建以来,因其特殊的地理位置和历史变迁,数易其址,几经兴衰变化。书院曾从白鹭洲迁离,在城南仁寿山慈恩寺另建新院舍,后重新迁回白鹭洲上,并进行了重修和扩建。

奇迹和幸运,从来不是偶然降临的果实,而是饱尝风霜雪雨和岁月磨砺后依然信念不衰、志向不改,最终必然开出的傲人花朵。历史上白鹭洲书院曾多次被毁,但历代吉州有识之士倡学业、崇诗书,屡毁屡复。今天的白鹭洲上,昔日书院旁建有白鹭洲中学,真可谓“弦诵不绝”未远,琅琅书声依旧。

……

(摘自《天下宋城——千年文脉溯源及嬗变》,中国建筑工业出版社、中国城市出版社2024年版)

编辑:王晓晖返回搜狐,查看更多