分享会

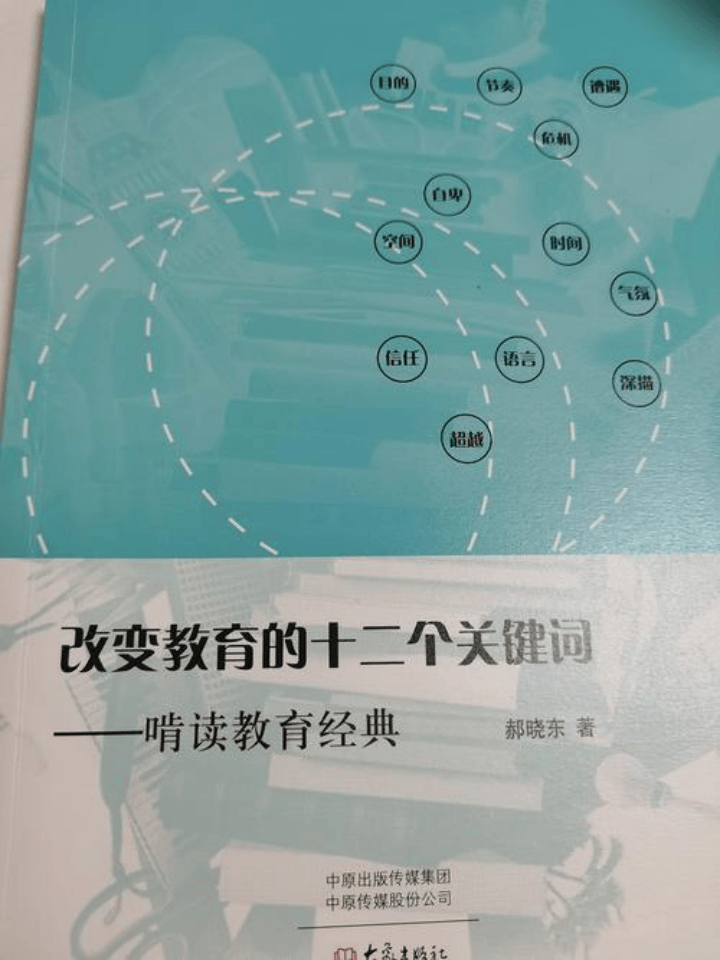

《改变教育的十二个关键词》

推荐人:赵珍珍

这本书是郝晓东老师在网师主持课程时,深入研读怀特海的《教育的目的》、博尔诺夫的《教育人类学》和阿勒德的《儿童的人格教育》后的思考结晶。虽然直接读这三本经典可能让人望而却步,但通过郝老师的解读,我们能收获满满。

书中“自卑与超越” 这部分内容让我感触颇深。阿德勒认为,自卑源于与他人比较产生的不如人之感,以及对自身生命有限性的无效感。其实,自卑是个中性词,正是因为人意识到自身的有限,才会产生超越自我的动力。而且,引发自卑的并非事实本身,而是个体对事实的看法。

这一理论对教育者有着重要启示。

一方面,教育者要重视培养孩子的自信心。教师的职责是让每个学生都不丧失勇气,面对孩子的发展困境,应聚焦问题而非给孩子贴上“问题学生” 的标签。比如,归因方式很关键,“你很努力但不够聪明” 这种评价可能会给孩子造成心理上的自卑情结,而 “你很聪明但仍需努力” 虽也残酷,但留有希望。

另一方面,教师不能只停留在言语鼓励上,还需“有为” ,切实帮助孩子解决学习问题,让他们在进步中收获自信与成就感。

在实际教学中,我也见证了这些理论的作用。像小李同学,学习成绩不佳,但在老师鼓励下,在朗诵、魔方等方面努力证明自己;小王同学作为转学生,在一个学期内进步飞速。

这都让我坚信,激发孩子的自信,给予积极引导,对他们的成长至关重要。正如郝晓东老师所说,要不断给孩子创造成功体验,让他们产生“我能行” 的心理暗示,这远比孩子是不是真的很棒更重要。

《语文到底教什么》

推荐人:谭露

大家好,我是来自11组的谭露,今天我分享的书籍是吴忠豪教授写的《语文到底教什么》。

这是一本以语文课程形态的转变,积累语言的方法途径,语文教学方式改革等为主要内容的综合性教育书籍。

吴教授在书中详细阐述了语文课程形态的转变的重要性,认为语文课程形态应转变为以学生听、说、读、写实践为主要方式,以掌握学习方法和提高语文能力为主要目标的课程形态。

在积累语言的方法途径部分,吴教授强调了朗读和背诵的重要性,认为通过多遍数的朗读,可以自然上口,久远不忘。朗读不仅可以帮助我们理解课文内容,更重要的是,它可以帮助我们积累语言经验,形成语感。

这本书里还有一些名师的教学案例。吴忠豪教授细致专业地赏析于永正、李吉林、薛法根等名师的经典课例,带领一线教师学会备课、上课、评课。

读这本书,我的收获满满。我自己需要改变的事情有很多。首先是要对整个学期的教学内容有整体把握,明年还教三年级的话,寒假一定要做整体备课,每节课要写一篇初步教案。另外要关注学生字词学习和语言对比,课堂上不能是热闹一番,一定要让学生每节课在语文上有所进步。上学期的课,我感觉自己在读写结合的训练上还做得不够,强化学生积累与运用语言的时候间还不够多。所以下学期我要紧抓背诵和摘抄这两个学习习惯,把学期阅读策略让学生在实践中反复运用,课堂上不忽视口语表达训练。最后是自己少讲,多留时间给学生练习。

总之,这本书对于我们一线的小学语文老师来说,绝对是非常值得阅读的。

我的分享到此结束,谢谢大家!

《马文·柯林斯的教育之道》

推荐人:李玉婷

一、书本内容简介

《马文·柯林斯的教育之道》一书,深刻揭示了教育的本质与真谛。马文·柯林斯,这位被誉为“街头斗士教育家”的伟大女性,用她非凡的毅力和智慧,在贫困与绝望的社区中,点亮了一盏盏求知的明灯。

书中详细记录了柯林斯老师独特的教育方法和理念。她坚信每个孩子都有学习的天赋和潜力,关键在于如何激发和引导。柯林斯老师通过创建自己的学校,为那些被传统教育体系忽视的孩子提供了一个充满爱与关怀的学习环境。她注重基础知识的扎实掌握,强调阅读、写作和数学的重要性,同时也不忘培养孩子的品德与情感发展。

柯林斯老师的教学方法灵活多样,她善于观察每个孩子的特点和需求,量身定制学习计划。她鼓励孩子们大胆提问、勇于探索,让学习成为一种主动的行为而非被动的灌输。在她的引导下,孩子们不仅学业成绩大幅提升,更重要的是,他们学会了自信、自尊和自爱。

二、我的阅读感受

读完《马文·柯林斯的教育之道》,我深受震撼和启发。柯林斯老师对教育事业的热爱和执着让我敬佩不已。她用自己的行动证明了,真正的教育不仅仅是知识的传授,更是心灵的启迪和人格的塑造。书中那些被改变命运的孩子的故事,让我看到了教育的力量和希望。他们曾经迷失在贫困和绝望中,但因为有了柯林斯老师的引导和关爱,他们重新找回了自信和梦想。尤其是在第八章提到阅读的重要性,这些故事让我深刻认识到,每个孩子都是一颗璀璨的明珠,只要给予足够的关注和引导,他们都能绽放出耀眼的光芒。

此外,书中的教育理念也让我深受启发。她强调因材施教、注重个体差异的教学方法,让我意识到每个孩子都是独一无二的个体,需要被尊重和珍视。同时,她也教会了我如何用心去感受孩子们的需求和情绪,用爱去滋养他们的心灵。

《马文·柯林斯的教育之道》是一本值得每位教育工作者和家长阅读的好书。它让我重新审视了教育的意义和价值,也让我更加坚定了成为一名优秀教育工作者的决心和信念。

《夏洛的网》

推荐人:王发美

合上《夏洛的网》,心中五味杂陈,为夏洛与威尔伯的友情感动,也为生命的意义陷入沉思。

这本由美国作家E.B.怀特创作、任溶溶翻译的童话,以朱克曼家的谷仓为舞台,讲述了小猪威尔伯和蜘蛛夏洛之间的动人故事。威尔伯本是一只面临被宰命运的落脚猪,在弗恩的救助下,来到谷仓生活。在这里,它结识了蜘蛛夏洛,建立了深厚的友谊。当得知威尔伯未来会成为熏肉火腿时,夏洛挺身而出,用自己的丝织出被人类视为奇迹的网络文字,逆转了威尔伯的命运,可夏洛却因过度劳累走到了生命尽头。

阅读时,我被夏洛与威尔伯的友情深深触动。夏洛虽渺小,却无比强大,为了朋友,它倾尽所有,甚至付出生命。这让我明白,真正的友情是无私的,是在对方身处绝境时毫不犹豫伸出的援手。就像夏洛对威尔伯说的:“你一直是我的朋友,这件事本身就是一个了不起的事。我为你结网是因为我喜欢你。” 这份纯粹的情谊,跨越了物种的界限,是人性中至善至美的体现。

威尔伯在这个过程中也实现了成长。从最初的懵懂、依赖他人,到最后懂得珍惜与感恩,勇敢面对生活,它的蜕变让我看到了友情的力量,也让我反思自己在成长路上的变化。

夏洛的爱与奉献,更是贯穿全书的温暖主线。它用行动诠释了生命的价值,让我懂得生命的意义不在于长短,而在于对他人的影响。我们在生活中,也应像夏洛一样,多一份关爱与付出,成为他人生命中的“夏洛”。

《罗伯特的三次报复行动》

推荐人:符兰兰

初次邂逅《罗伯特的三次报复行动》是在去年暑假,经祖庆老师推荐。此后一年,我反复翻阅,每一次翻开,都像踏入一个全新的奇妙世界,令人爱不释手。

这本书的主人公罗伯特先生,是一位有着37年教龄的小学退休教师。在漫长的教学生涯中,他饱受学生的捉弄,这些经历被他一一记录在活页笔记本上。退休后,他和母亲精心挑选出名单,对曾经“坏”小孩儿们展开三次报复行动。作者以小说为外壳,编织出一则充满寓意的童话,用喜剧般的轻松笔调,勾勒出一个复杂而动人的老师形象。

阅读时,罗伯特的报复情节常常让我忍俊不禁,可看到他过去被孩子们肆无忌惮捉弄的过往,又不免心生感慨。尤其是最后对马赛克毛毛的“报复”,情节反转,让我瞬间泪目。一个高大壮硕的老师,为何总成为学生捉弄的对象?细想之下,我想是因为罗伯特内心深处的和善、理解与关怀。孩子是最敏锐的观察者,他们能感受到老师的真心。

书中罗伯特的经历,让我不禁联想到自己的教学生涯。我教过的那些孩子,乖巧的、调皮的,每一个都独一无二。和孩子们相处,多数时光是美好的,他们纯真的喜爱让人幸福。但有时,也会被他们无意的言行伤害。就像钱理群先生说的,面对不成熟、未经反思的孩子,老师难免受伤。可更多时候,我总能很快平复情绪,因为我深知,对学生的爱,应是温暖、理解、包容与体贴。

成为母亲后,我更能体会到这种柔软与包容。就像罗伯特了解毛毛的故事,被他的真诚歉意打动,瞬间放下怨恨,终止报复计划一样,每一位老师都怀揣着“妈妈心”,很少会真正生孩子们的气。梅子涵老师说“童年的淘气和恶作剧,往往不需要表达歉意” ,师生相处,重要的是理解与包容。老师期待被看见、被鼓励、被理解,学生也渴望被接纳、被原谅。

《罗伯特的三次报复行动》是送给老师和孩子们共同的礼物,它让我们明白,在漫长的岁月里,师生间的每一次遇见都无比珍贵,我们应学会珍惜,用爱与理解去化解矛盾,让相处充满温暖。返回搜狐,查看更多