“帖学”和“碑学”二词,最早是由康有为提出的,解决了清代书法史叙述上的一大难题,即:何以指称清代书坛客观存在的“尊尚法帖墨迹”和“推崇碑版石刻”这两种截然不同的倾向与风气的问题。

这组术语让人耳目一新,在晚清书坛引发强烈反响,彻底刷新了时人和今人的书法史观,乃至谈及清代书法史,几乎无人不提“帖学”和“碑学”。尤其是“碑学”一词,一经提出,便成为书坛的热门话题。

从分工角度来看,清代碑学书法史是由 “探索者”“推动者”“开拓者”“领导者”和 “主力军”五大角色共同书写完成的。

1

探索者

从郑簠、朱彝尊等人到“扬州八怪”

郑簠是清初第一个肆力取法汉碑并强烈希望以隶书名世的书家。在他成名之前,《曹全碑》出土之后,郭宗昌、王铎和傅山也都直接取法汉碑,但并没有以隶书名世的强烈愿望。据学者统计,郑簠可靠的传世作品接近百件。而这些作品除信札外,几乎全是隶书,数量之多,比重之大,足以证明他对隶书的挚爱。这般挚爱,恰恰是王铎、傅山所不及的。

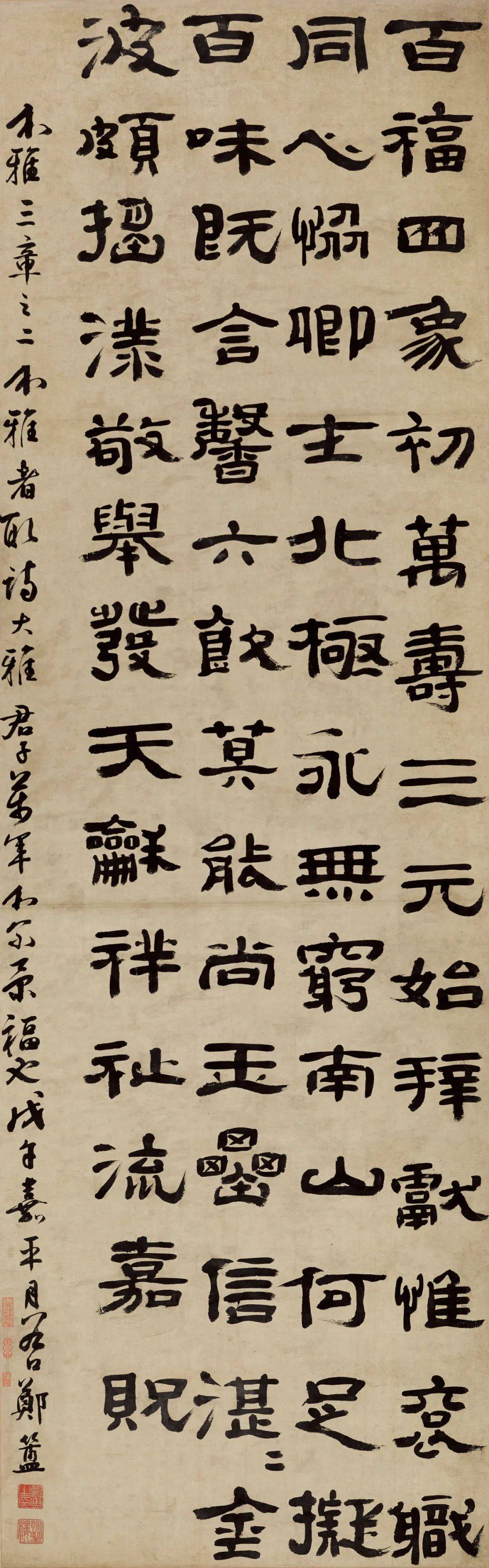

南京博物院藏有两件郑簠的立轴大字作品,一件是作于1678年的《介雅三章之二》轴,一件是没有纪年的《孔子〈蟪蛄吟〉句》轴,均为隶书。1678 年,郑簠57岁,一方面正不遗余力地寻访、搜集、研究和临摹汉碑,另一方面也仿照汉碑进行创作。隶书《介雅三章之二》轴属于后者——仿照汉碑的精准创作,尺幅很大,纵逾2米,笔法、结体和章法直取汉碑,点画圆中带劲,古意盎然,字势活泼飞动,极具书写性,彻底打破了唐以来隶书的规整习气,与板滞的元明隶书大不相同。其用笔舍弃了唐隶中夹杂的唐楷笔法,完完全全忠实于汉隶,注重行笔速度、节奏和轻重变化,收笔果敢,时出飞白;其结体变形大胆,点画高低错落,左右伸展,主次分明,字形稚拙可爱;其章法采用汉碑独有的“字距宽疏、行距紧密”的排布方式。从对波磔的强化处理、对疏密的斟酌取舍可知,郑簠的隶书风格已经形成,只是尚未达到炉火纯青的程度。

郑簠 介雅三章之二 轴 纸本 隶书

206.5cm×63.3cm 1678年 南京博物院藏

郑簠以其独特的隶书观念和成功的隶书实践,彻底打破了唐隶一味平直古板之用笔、一味均匀整齐之结体对元、明隶书的长期束缚,对清代中前期的隶书家产生了不可低估的影响,绝对称得上是清代碑学运动之先驱。

郑簠首先影响的是一大批同时代人,其中朱彝尊和周亮工最值得一提;其次影响的是门生,见于文献的郑簠门生共有四位,分别是张在辛、万经、吴瞻澳和金磐北;再次影响的是“扬州八怪”,其中唯一的北方人高凤翰甚至可称得上郑氏的“嫡传”。除此以外,郑簠还对当时的扬州书坛产生了一些间接影响。

综上所述,从偶涉《夏承碑》的宋珏、专注于金石碑版的关中“前碑派”,到沉酣汉碑30余年的郑簠、主攻《曹全碑》的朱彝尊,再到郑簠隶书的传播者张在辛、万经,最后到取法郑簠、主攻汉碑、以隶入行、以碑破帖的“扬州八怪”,在清初中期的书坛形成了一套与官方宣扬的董、赵书风完全不同的“前碑派”(即阮元之后形成的“碑派”的前身)阵容。他们以各自“前碑学”的实践,打破帖学一统天下的局面,是清代碑学书法的“探索者”和“大功臣”。

2

推动者

乾嘉学者及同时期的篆刻名家

如果说郑簠、“扬州八怪”这类以“书”为“体”的书家是清代碑学书法史上的“显者”,那么像乾嘉学者及同时期的篆刻名家这类以“书”为“用”的群体则可谓“隐者”。但由于诸多原因,即使在书法这件“小事”上,众多乾嘉学者表现出来的具体态度也不尽相同。简而言之,有人消极,有人积极。消极之人以戴震、凌廷堪等人为代表,积极之人以程瑶田、钱大昕、翁方纲、桂馥、黄易、钱坫等人为代表。

其中桂馥深受曲阜丰富的汉碑遗存滋养,又得益于缪篆启示,所作隶书方严厚重,醇古朴茂,用笔和结体都明显摆脱了清初隶书“飞舞”的习气。桂馥平实质朴的技法和理智从容的作书心态,得到了时人的高度评价,乃至晚清张维屏在《松轩随笔》中有“百余年来,论天下八分书,推桂未谷为第一”之赞誉。

桂馥 杜恕《家事戒称张阁》 轴 纸本 隶书

93.8cm×42.7cm 南京博物院藏

而钱大昕之侄钱坫在学术和书法上也都取得了很大成果。他擅长篆书,在当时书坛的声誉极高。其篆书面目大致分为两路:一路均匀方整,近于王澍;一路字形瘦长,结构参差。南京博物院藏其篆书《王勃〈送杜少甫之任蜀州〉》轴,用笔重起轻收,结字方正,左右对称,接近前一路。

钱坫 王勃《送杜少甫之任蜀州》 轴 纸本 小篆

88.8cm×35.2cm 南京博物院藏

就书法而言,上述“积极之人”躬身碑学实践,在治学之余兼涉书法创作,所作的贡献自然远远大于“消极之人”,对清代碑学书法的推动作用是非常直接的。然而,书法创作毕竟不是学者所长,学者之长在于学术研究。乾嘉学者作为一个学术群体,对清代碑学书法的推动作用其实更主要体现在与书法相关的学术研究上。具体来说,是文字学和金石学领域的研究。

文字学、金石学的空前发展,促进了清代隶、篆书创作的极大繁荣。乾嘉时期的篆刻名家主要由“徽派”和“浙派”的骨干组成。“徽派”的代表人物为“歙四家”,“浙派”的代表人物为“西泠前四家”。这些名家的篆刻、篆书成就无须多言,世人有目共睹。但值得一提的是,其中绝大多数人还擅长隶书。

这一时期的隶书风格与清初相比已有很大改变,尤其表现在临习、取法汉代碑刻隶书的广度和深度上。这种改变在很大程度上归功于参与其中的乾嘉学者和同时期的篆刻名家。他们和碑学书家一道,为清代篆、隶书法的伟大复兴贡献了自己的力量。

3

开拓者

邓石如、伊秉绶和陈鸿寿

经过“探索者”的悉心“播种”,“推动者”的辛勤“灌溉”,清代碑学书法终于在乾隆中期后迎来了前所未有的收获季节。这个收获季节的“主题”是隶书。隶书大家邓石如、伊秉绶和陈鸿寿无疑是在乾嘉这片丰沃的学术土壤上成长起来的三颗碑学书法“硕果”。

其中伊秉绶是一位与邓石如同时代但经历、地位不同,却又殊途同归的隶书大家和开拓者。无论是出身地位,还是书法理论和书法创作,伊秉绶代表的都是正统地位的文人士大夫阶层。但出身贫寒的邓石如虽然得到一些高级文官的推介,但是终身未仕,代表的只是平民阶层的普通职业书家。虽然二家同处在一个时代,历史和文化环境相同,接触到的金石材料相当,隶书的取法亦大致相似 :都从先秦、汉魏篆隶中汲取营养。但是,仔细分辨,二家隶书之“异”又远远大于“同”。然而,最终二者皆以独具的面貌开创隶书新风。

伊秉绶是个空间处理高手。他所作的每一幅作品、每一个隶字、每一个空间,都是经过深思熟虑的。伊秉绶有意将其隶书的字内、字外空间处理得比《张迁碑》一路的汉隶还要方正,给人以特别稳重和非常肃穆之感。同时,他运用避让、穿插、减省、虚实等传统手法和近乎现代的点、线、面构成手法,巧妙地处理横幅空间及行书落款与隶书主体之间的空间关系。

伊秉绶的隶书得到世人的高度认可。隶书之外,他的行书、楷书也别具一格,对后世的影响亦不可小觑。伊秉绶是清代隶书的“开拓者”之一,也是清代“颜行”的“发展者”之一。

伊秉绶 朱敦儒《好事近》(摇首出红尘) 横幅 纸本 行书

31.1cm×129cm 1803年 南京博物院藏

陈鸿寿是清嘉庆、道光年间的一位隶书大家。他比伊秉绶小十几岁,同样属于正统的文人士大夫阶层。陈氏诗、书、画、印全能,乃中国篆刻史上响当当的“西泠八家”之一,还自制宜兴紫砂壶,人称“曼生壶”,可谓“全才”。书法艺术上,陈鸿寿一方面从事碑学书法实践,大力挖掘金石碑版的艺术价值 ;另一方面继承帖学优良传统,推崇北宋的“尚意”书风。第一方面对应其隶书、篆书创作,第二方面对应其行书创作。

陈鸿寿 乐钧《初夏自白云峰归》 扇页 纸本 行书

17.5cm×51.8cm 1819年 南京博物院藏

结体造型上的“奇险狂怪”和用笔上的“剑走偏锋”,才让陈鸿寿从众多的同时期的隶书书家中脱颖而出,与伊秉绶、邓石如并驾齐驱,成为清代隶书大家乃至清代碑学书法的“开拓者”。

4

领导者

从阮元、包世臣到康有为、李瑞清

上述“开拓者”之一的陈鸿寿曾为阮元的幕僚,时间长达12年。阮元是三朝阁老、九省疆臣,经学大师、一代文宗,又是清代碑学书法理论体系的第一位建构者,更是清代碑学书法史的重镇乃至书法史上具有划时代意义的人物。

阮元第一次比较系统地阐释了书法风格南北分异的现象,并作了南、北书派之分别;同时,提出了“北碑”“南帖”这一对看似对等其实又不对等的概念。虽然也有人指出阮元在逻辑上的一些不严谨之处,但是瑕不掩瑜——他对清代碑学书法理论体系的贡献不可磨灭。

阮元 宋古梅华盦诗 屏 纸本 行书

133.3cm×32.8cm 1843年 南京博物院藏

阮元是清代碑学书法理论体系的“第一位建构者”,但他不是“清代尊碑抑帖主张的首倡者”,并且他在书法理论上还有一个重要贡献,那就是提倡恢复“中原古法”。而真正将碑学理论和碑学实践统一到北碑上的是包世臣。

包世臣承袭了阮元的“尊碑”观念,但没有表现出非常强烈的“抑帖”倾向。虽然从尊唐碑到尊北碑,包世臣都受到阮元影响,但二者有所不同。他的书论侧重于技法解析,技法解析是清代初中期书论的重中之重。在众多技法之中,包世臣最重笔法,而众多笔法之中,包世臣又最重执笔法,但他技法论创并不多,存在误读、曲解等重大缺陷,还有故弄玄虚之嫌。同时,包世臣的书论还注重品评,从《历下笔谭》到《国朝书品》,从古人到时人,他都作了非常主观的评价。对于古人,他尊唐人,尊唐碑,对宋、元、明书家则多表现出“贬”的态度。这与阮元的碑学立场基本一致,较之更显偏激。

不管是理论的缺陷,还是品评的偏差,都与包世臣平庸的天资有关系,这是毋庸回避的。失败的学书经历,仿佛是包世臣一生的缩影。尽管他十分勤奋,也无法弥补天资的不足,很难写出多么高深的书法理论和富有见地的书法品评。他的“碑学革命”也不彻底,虽然他推崇北碑,但是对唐碑和王羲之的崇尚也丝毫不减。包世臣作为一个碑学家,不去取法篆、隶,而终日以帖学典范王羲之为偶像,并在晚年彻底回归“二王”书风,让人难以理解。

虽然包世臣的身上有诸多问题,但他深刻地影响了以康有为、吴熙载为代表的一批碑学理论家和碑学书家。受包世臣书学思想影响最深的是康有为,从《广艺舟双楫》的定名到内容,都体现了这一点。康有为在“叙目”中开宗明义地讲,《广艺舟双楫》是对包世臣书论的孳衍。这与包氏对阮元书论避而不谈的隐晦态度有很大不同。

康有为的碑学书法实践毫不逊色,与碑学书法理论结合得相当好。其风格成熟期“重、拙、大”的楷书和行书,被称为“康体”,是《广艺舟双楫》书学思想的典范体现。康有为书法风格成熟期的作品笔力雄健,挥洒自由,既有凝练浑圆之金石韵,又有古朴率真之生涩感,矜而益张,可谓风格独特。无论是大字,还是小字,都有一种撼人心魄的气势和卓尔不群的风貌。康氏晚年的书法,虽不能说件件精品,有的甚至稍显荒劣,但皆是其超强人格魅力和宽广博大胸襟的客观反映。“康体”书法的成功之处真的不在于用了多少高超的技法,或花了多少巧妙的心思,而在于“纯以神行”,直抒胸臆,将真情实感和人格精神融入其中,将学识修养和胸襟性情完美地展现出来,完完全全影响了一代书风。

康有为“香海” 横幅 纸本 行草

37cm×148.5cm 1919年 南京博物院藏

至康有为,清代碑学书法理论达到顶峰,但它并没有戛然而止,而是陆陆续续还有一些书家、书论家对之作一些零散的补充、完善和扩展。其中比较重要的当数对清末民初乃至20世纪书坛都有相当影响力的李瑞清。

李瑞清和曾熙的碑学实践备受世人关注,对“金陵四老”之一胡小石的书法、书学之深刻影响,更是为人称道。但是,世人对李瑞清书学理论和书学思想的关注不多。其实,李瑞清不仅有大量的论书题跋、题诗传世,还有一部比较完整的书法论《玉梅花庵书断》存世,只是其影响力远不及前三家的扛鼎之作。

李瑞清 临《楚公镈钟铭》 轴 纸本 金文

136.5cm×48.3cm 南京博物院藏

李瑞清对清代碑学书法理论的最大贡献在于将中国哲学、诗歌、绘画等领域中的“南北宗”概念引入书法理论中。在书法上,他“自号北宗”,曾熙“自号南宗”,一南一北,相互呼应。正是基于这一点,并综合考虑李瑞清表里如一的碑学书法实践,将其置于清代碑学书法的“领导者”行列,虽然他的地位和重要性略次于阮元、包世臣和康有为三家。

5

主力军

从何绍基、吴熙载等人到吴昌硕、罗振玉

除了以上不同时期的四种角色,清代碑学阵营还有一个阵容最为强大的群体角色,那就是“主力军”。他们是清代碑学书法理论的践行者,是清代碑学书法运动的中坚力量。

何绍基植书法之根于颜体楷书,受新兴碑学思想影响,对魏碑《张黑女墓志》情有独钟,反复临习以汲取营养,此后益尊唐碑,将脱胎于北碑的欧阳询、欧阳通父子书法与具有浓重篆籀笔意的颜体熔为一炉。他在颜体行书《争座位帖》《送裴将军诗帖》上狠下功夫,对南、北书派风格、技法了如指掌,并将楷书用笔方法引入行书,一变“颜行”的点画圆浑、气韵内敛为笔势开张、筋骨纵肆。他是一位实践不输理论的碑学书家,行书造诣极高,对后世影响极大。南京博物院藏其行书《涪老数诗》卷,可谓何绍基中年行书小字的代表作。另一幅行书——《王羲之小传》轴,则可谓其行书大字的代表作。

吴熙载是包世臣的入室弟子,既精金石考证,又善书法创作。其楷、行、草书学师父包世臣,篆、隶书宗师祖邓石如,而以篆书成就最高。其篆书线条圆匀工稳,姿态纵逸秀长,或以“吴带当风”借喻之。吴熙载楷书以“二王”为根基,以欧阳询、褚遂良为主要取法对象,同时深受包世臣影响,融入北碑元素,用笔刚劲有力,笔画方整峻拔,线条灵动自然,结体秀丽劲健,字形左低右高,方中略扁,墨色浓重,郁茂秀润,有静谧的庙堂之气。

吴熙载 节录卫恒《四体书势》 屏 纸本 小篆

122.8cm×23.7cm 南京博物院藏

阵容强大的主力军队伍中,还有拜黎恂为师的莫友芝;早年求学于李兆洛的杨沂孙;以隶书闻名的杨岘;作为学者、诗人又善书法的俞樾;学古求变并形成个性书风的张裕钊;精篆刻、善书法又以篆书最为特色的徐三庚;晚清杰出的篆刻家和书家赵之谦;以行书名世的翁同龢;晚清著名的金石学家又在篆书创作上享有很高声誉的吴大澂;著名地理学家又精于金石学且收藏碑、帖拓本颇丰的杨守敬等人。

杨沂孙 周颂敦铭 屏 纸本 金文

96.7cm×45.7cm 1877年 南京博物院藏

张裕钊“平理、和神”八言 联 纸本 行楷

174.7cm×38.2cm 南京博物院藏

徐三庚“鱼游、禽止”六言 联 纸本 隶书

131.4cm×35.3cm 1879年 南京博物院藏

赵之谦“猛志、英名”五言 联 纸本 楷书

164cm×43.5cm 南京博物院藏

吴昌硕集诗、书、画、印于一身,熔金石、书画为一炉,被誉为“石鼓篆书第一人”“文人画最后的高峰”。吴昌硕首先是一名诗人,而后才是一名书家、画家和篆刻家。他在篆书上以石鼓文为师法对象,一生浸淫其中,以临为创,不断地突破,不同时期各有意态、体势,不断地脱胎换骨,最终集古典之大成,开时代之新风。吴昌硕以降,尚有沈曾植、郑孝胥、曾熙、李瑞清、罗振玉诸家不坠先声,在清末民初书坛再掀一阵碑学狂潮。

吴昌硕“嘉道、夕阳”七言 联 纸本洒金 石鼓文

159.9cm×24cm 1901年 南京博物院藏

其中罗振玉曾参与我国现代农学开拓、内阁大库明清档案保存、甲骨文字的研究与传播、敦煌文卷整理、汉晋木简考究、古明器研究倡导等重要工作。他平生著述多达189种,校刊书籍多达642种。其“书以学养”,楷书法欧阳询,小楷极清劲。中年以后,热衷摹写甲骨文,书风为之一变,线条圆劲隽秀,端庄工稳,既有浓厚的金石韵味,又有清雅醇正的书卷气息。他在钻研甲骨文的基础上学以致用,开创了以甲骨文入书的先例。罗氏好集甲骨文撰写对联,曾以《集殷墟文字楹帖》之名付梓,对甲骨文书法的新兴和发展作出了重要贡献,成为赫赫有名的“甲骨四堂”之一。罗振玉承前启后,一方面吸收杨沂孙以金文、石鼓文入篆的成功经验,另一方面尝试以小篆、金文笔法作甲骨文,开创以甲骨文入书法的先例,客观上为清代碑学书法注入了新鲜血液,“碑学”概念进一步泛化。

在清代碑学书法史上,五大角色分工明确,并相互联系,不可分割。在他们的共同努力下,“碑学”仍是近现代书法发展的一个主题词。

纵观1899年至1979年间的书法史可知,进入近现代以后,碑学书风的传承主要依靠沈曾植、吴昌硕、康有为、曾熙、李瑞清等跨时代书家的“师徒授受”和风格影响。而这些书家又可被视为清代碑学书法的第六大角色——“传承者”,在20世纪书坛延续“清代碑学书法”的辉煌。返回搜狐,查看更多