一、研究背景

随着激光加工技术在微纳米尺度器件和材料上的广泛应用,人们对加工精度和效率的要求越来越高。传统的异地检测技术通常需要在加工完成后进行,存在过程耗时且效率低下等问题。原位检测则能够实时、快速地反馈加工过程中微观结构和材料特性的变化,对于提高加工质量和研究材料瞬态响应至关重要。因此,对激光加工过程进行原位、快速、实时的表征便成为了一个关键技术需求。

超快激光加工过程涉及多个超快物理和化学现象,包括光子吸收与电子激发、材料性质的改变、等离子体的屏蔽与膨胀、物质的熔化与重组等。为了全面表征加工效果和理解动态过程,需要对材料的化学结构变化(例如拉曼峰的变化)、三维形貌变化、光学特性变化(如反射率和吸收率的变化)、以及等离子体特性进行高时空分辨的成像分析。

该文章围绕超快激光加工的原位表征技术,从无时间分辨的几何量原位表征、具有高时空分辨的原位表征两方面出发,综述了激光加工过程中对结构、形貌、光学特性、等离子体特性等进行原位成像的主要技术,并对未来的发展做了展望。

二、关键技术进展

在激光与材料的相互作用中,反射率的变化能够揭示材料的超快光学响应,且最容易被直接观测。早期对半导体中超快激光诱导相变的研究,就是通过泵浦-探测技术测量瞬态反射率来实现的。随后,泵浦-探测显微技术应运而生,它能够在泵浦脉冲后不同时间延迟下提供材料表面的反射图像,将超快时间分辨率与微观空间分辨率相结合,成为研究飞秒激光烧蚀动力学的主要手段。

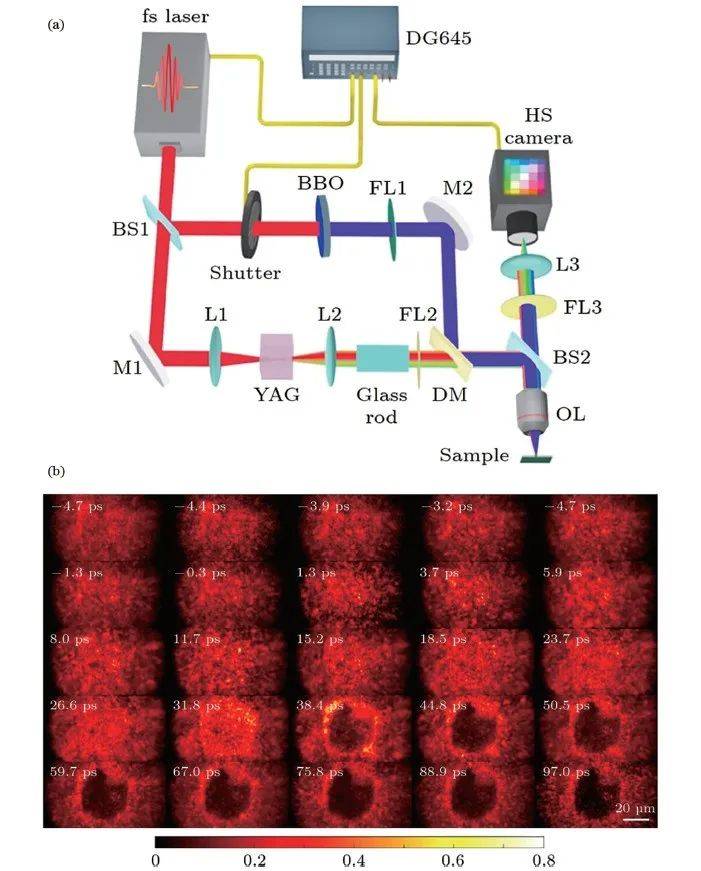

常规泵浦-探测显微技术只适用于表征具有良好重复性的超快事件。针对非重复性的超快动力学表征,学者研发出了单脉冲超快成像技术。啁啾光谱映射超快成像(CSMUP)就是其中一种代表性技术。如图1所示,它使用具有时间色散的啁啾宽带激光脉冲作为照明源来记录超快动力学过程,并利用高光谱相机作为探测器来同时获取光谱和空间信息。基于啁啾激光脉冲中的时间-光谱映射关系,可以根据光谱图像恢复不同时刻下的超快动力学成像结果。

图1 CSMUP系统示意图及实验结果。(a)CSMUP用于飞秒激光烧蚀测量的系统配置图;(b)CSMUP拍摄的硅在400 nm飞秒激光照射下的单次激光烧蚀动态测量结果

超快激光烧蚀动力学涉及到材料表面的三维形貌在超快时间尺度下的演化。然而,仅依靠反射率成像无法观察到三维形貌的超快演化。为了更直观地观测这一过程,具有高时空分辨的三维成像方法——基于单帧结构光探测的宽场超快显微镜(SPSLM)被提出,如图2(A)所示。该方法的时间分辨率为256 fs,空间横向分辨率为478 nm,纵向分辨率为22 nm,成功展示了激光加工纳米光栅结构的三维形貌超快演化。为了突破光学成像空间分辨率的衍射极限,飞秒结构光照明超分辨轮廓术(SIP)被提出。如图2(B)所示,这一技术通过将结构光超分辨重建算法从荧光成像领域推广到反射模式下的轮廓成像,采用三帧不同相移的飞秒结构光,将三维表面形貌测量的空间分辨率提高到157 nm以下,成功超越了光学衍射极限,可用于飞秒激光加工结构的精准、快速原位表征。

图2(A)SPSIM 系统示意图及实验结果;(B)SiC表面的烧蚀成像示意图

飞秒激光与材料相互作用时,除了引起反射率和三维形貌变化,还会在极短时间内将大量能量沉积到材料表面,导致材料迅速加热形成等离子体。这一过程伴随着材料的喷发,形成烧蚀羽流,可以借助光谱表征技术进行研究。例如,激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种利用激光烧蚀产生的等离子体发射光谱进行元素化学物种分析的技术,适用于微小样品区域的精细化学组成研究。如图3所示,时间分辨LIBS技术通过侧视时间分辨发射图像和相应的光谱记录,能够描绘等离子体在接近烧蚀阈值的通量范围内的详细演变过程,用于 研究烧蚀诱导的等离子体物理机制。

图3 时间分辨 LIBS装置示意图及实验结果。(a)时间分辨 LIBS装置图;(b)时间分辨光谱测量(左侧)和时间分辨发射成像(右侧)

利用光学成像技术记录飞秒激光烧蚀过程中产生的等离子体的形态和动态变化,尤其在飞秒激光诱导的冲击波研究中,是一种深入探究烧蚀机制的有效方法。除了泵浦-探测成像技术,单脉冲超快成像技术也被广泛应用于飞秒激光诱导的等离子体扩散研究,例如顺序定时全光映射成像(STAMP)技术。如图4所示,STAMP技术通过脉冲整形和光学延迟线将探测光脉冲分离成多个具有不同时间延迟的子脉冲,这些子脉冲在不同的时间点到达被测物体。通过将这些时间分离的子脉冲映射到图像传感器上不同的位置,实现了对等离子体形成、扩散等动态过程的时间分辨成像。

图4 STAMP系统示意图及实验结果。(a)基于AOPDF的超快成像系统图;(b)冲击和电离前沿(外部冲击波)以及接触前沿的演变;(c)玻璃上激光烧蚀过程中的气体动态

三、技术展望

通讯作者简介

闵长俊,深圳大学微纳光电子学研究院/纳米光子学研究中心特聘教授,博士生导师,基金委优秀青年科学基金获得者,教育部新世纪优秀人才。长期从事微纳光学、奇点光场调控、纳米光镊技术、超分辨显微成像等领域研究。已发表SCI论文160余篇,被SCI他引5000余次,发表期刊包括Nature Communications、Advanced Materials 等。荣获2012年中国仪器仪表学会-金国藩青年学子奖、2013年中国光学重要成果奖、2018年教育部自然科学二等奖、2018年中国专利优秀奖等奖项,担任中国光学学会理事、 编委、编委等学术兼职。

期刊简介

是由中国科学技术协会主管,中国科学院上海光学精密机械研究所和中国光学学会主办,中国激光杂志社出版的学术类网络刊,主要反映中国光学全领域的学术动态和最新科研成果。

将从数字出版融合道路出发,充分发挥网络期刊的可延展性,力争做到“审稿录用追光速,成果发表快人一步”。返回搜狐,查看更多