在淮阳刑徒砖上,遇见流离千年的灵魂

冯剑星

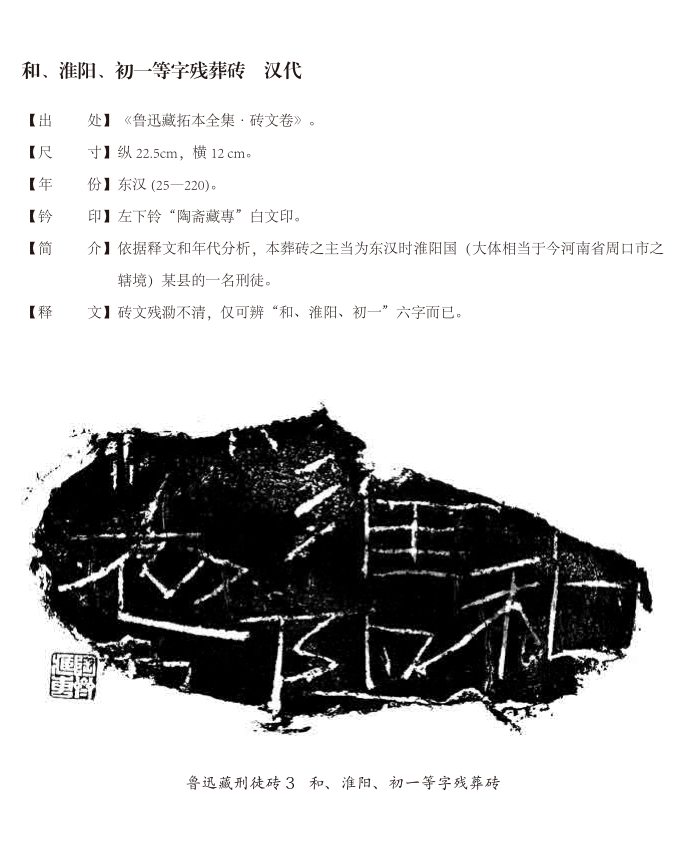

打开今人所辑的鲁迅先生的藏品《鲁迅藏拓本全集·砖文卷》一书,里面收录有4件与周口有关的汉代刑徒砖拓片,其砖文上的书法用刀凌厉,结体夸张恣肆,可视作古代民间书风代表之作。台北故宫博物院所藏周口太康扶乐城的《扶乐城残石》拓片,与该砖文风格如出一辙。砖文“淮阳”二字如两道暗伤,曾经流淌着殷红的血迹,刻进千年的时光褶皱里。我俯身凝视,彷佛听见砖面传来细碎的裂响,那是裹挟着两千年前一个淮阳刑徒最后的悲惨呜咽。

虽然历经千载,砖上的铭文斑驳如星,但“淮阳”二字却依旧清晰。这是汉代官府对刑徒籍贯的简略记载,也是他们留在世间的唯一身份标识。我想象着某个秋风萧瑟的黄昏,在某个城外的刑徒营里,官吏用冰冷的刀锋在砖坯上划下这两个字,如同给一具具行将就木的躯体盖上印章。那些被征发修筑骊山陵的淮阳汉子,此刻正蜷缩在简陋的芦席上,看着自己的名字被封进泥土,等待着被烈日炙烤、被寒霜侵蚀的命运。“你可知自己客死他乡,你那孤苦的灵魂已经流离了两千多年?”砖体突然微微发烫,仿佛有魂魄在低语。我看见年轻的刑徒攥着磨得发亮的铜镜,镜中映出他鬓角的白霜——他离家时还是个半大小子,如今已是嶙峋老者。官道上押送的士卒举着皮鞭,鞭梢扫过他干裂的嘴角,却带不走他眼底深藏的长长的思乡之情。当他在采石场最后一次举起石锤,碎石纷飞中,有颗微小的砂砾刺入瞳孔,从此他的世界便永远蒙上了一层浑浊的灰。

太康扶乐城残石拓片(台北故宫博物院藏)

这些刑徒的名字早已湮没在历史的长河中,唯有用刀锋在砖上刻下的籍贯,成为他们存在的唯一注脚。鲁迅先生在《恒农冢墓遗文》中写道:“砖文多简牍之遗,足以考见汉代风俗制度。”可这些刻痕何尝不是底层生命的呐喊?不管是当时的纸醉金迷的权贵们的醉生梦死,还是后来金石学家们的考据雅好,他们又有谁听见过那些刑徒们在底层无助的呐喊?无数的刑徒,无数的生命,都像一茬一茬的秋草,野火烧过,旋即于泥土之中,再也寻觅不到他们的身影。以至于,千载之后,我们面对这些残破的砖头,也只知其籍贯和姓名,却难以稽考其生平事迹。毕竟,在滚滚的历史车轮下,小人物只是一粒尘埃,微不足道而已。其实,我们的人生和他们相比,又何尝不如是欤?

这些纵横交错的纹路,如同刑徒们交织的命运。他们中有的在筑城时被巨石压垮脊梁,有的在漕运途中葬身鱼腹,更多的则像这枚砖一样,被深埋在帝国的某个角落,连尸骨都找不到归处。鲁迅先生收藏的113枚刑徒砖,每一块都是未竟的挽歌,是历史深处无声的叹息和斑斑血泪的物证。在“淮阳”二字背后,是整个汉代严苛的刑罚制度,是“失期当斩”的严刑峻法的威慑,更是底层民众在生存线上挣扎的无奈。他们如同被铁链锁住的蝼蚁,即便拼尽全力,也难以撼动命运的巨轮。我忽然想起鲁迅先生在《呐喊》自序中提到的绍兴会馆,那些在古碑间徘徊的夜晚,是否也曾听见历史的回声?当他在德古斋购入423枚汉墓砖拓时,或许不仅仅是为了学术研究,或许也是为了给这些无声的生命,留下最后的见证。

此刻,砖上的“淮阳”二字愈发灼目。它不仅是地理的标识,更是苦难的象征。我想象着现代的考古学家轻轻拂去砖面的尘埃,用高清相机记录下每一道裂痕,每一个刻痕。这些影像将跨越时空,让今天的我们,也能触摸到那个时代最真实的痛楚。一如最近网上一个视频,一个摄影师,拍摄到兵马俑上当初工匠留下制作时候的指纹,不禁情绪失控。面对我的老乡,两千多年前“淮阳”的这些刑徒,虽然经历千载,还是让人心中一悸,浮想且喟然!

刑徒砖的对话仍在继续。它诉说着淮阳乡野的麦浪,诉说着刑徒营里的血腥号子,诉说着那些被岁月掩埋的、永远无法归乡的魂灵。而我,作为这场跨越时空对话的倾听者,唯有以笔为灯,照亮这些被遗忘的生命。我希望有人能听见这来自地底的声音,让历史的悲悯,化作照亮未来的星光。

魂兮归来,那无数淮阳流离在外千年游子的灵魂!

刑徒砖:东汉时代埋葬刑徒时所刻的文字砖,和刑徒一同埋入坑内。上刻刑徒部属、来自何地、刑名、姓名和死亡日期等内容。这些无有载入史册刑徒们死后的简单履历——刑徒墓志砖,几千年后留给了我们,使我们有机会研究当时东汉的社会制度和刑罚制度,以及这些刑徒的情况、当时的刻字、书法等问题,提供了重要实物的资料。