央广网北京3月27日消息(总台中国之声记者杜希萌)据中央广播电视总台中国之声报道,27日,国家卫生健康委会同国家市场监督管理总局发布50项食品安全国家标准和9项标准修改单。截至目前,我国已累计发布食品安全国家标准1660项,覆盖从农田到餐桌全链条,规范从过程到产品各环节,对包括特殊疾病患者在内的全人群实施全覆盖保护。

此次新发布的《预包装食品标签通则》(GB 7718-2025)和《预包装食品营养标签通则》(GB 28050-2025)两项标准规定了预包装食品标签上应当向消费者展示的内容以及各项内容的规范展示要求。新标准将保质期调整为“保质期到期日”,按照年、月、日的顺序清晰标示,消费者关注的保质期信息展示更为直观。同时,规定保质期6个月以上的食品可仅标示食品保质期和保质期到期日,使企业标注更节省。此外,对食品中的致敏物质要求必须强制标示。国家食品安全风险评估中心标准中心主任朱蕾介绍,新标准在保障食品安全、促进营养健康、维护消费者权益、规范行业生产和提升监管效能等多个层面对食品标签标识进行了“升级”。

朱蕾说:“原来标准中并不包含超市里小包装、散装需要计量称重的食品,通过修改预包装食品定义,标准的适用范围进一步扩大了,保证这部分食品的标签更为规范了。对于食品名称的标识要求,要反映食品的真实属性,防止食品企业通过食品名称的方式来虚假标识。”

同时,食品营养标签中强制标示的营养素种类将增加糖和饱和脂肪(酸)。国家食品安全风险评估中心研究员方海琴透露,新标准还要求食品标签上增加“儿童青少年应避免过量摄入盐油糖”提示语,这些都有利于消费者,特别儿童青少年关注盐油糖摄入,根据个人需要进行选购。

方海琴说:“过量的盐、油、糖的摄入和现在高发的肥胖问题,甚至高血压、高血脂、高血糖等一些慢性病都是密切相关的。国民营养计划里面也明确提出了减盐、减油、减糖。在营养标签上把饱和脂肪和糖纳入标识里,能很好地指导食物的消费,对于远期的健康起到一个更好的引导作用。”

新发布标准还包括特殊膳食食品标准3项、食品产品标准4项、生产经营规范标准3项、食品相关产品标准1项、食品添加剂和食品营养强化剂质量规格标准8项、检验方法标准29项,以及《生乳》《灭菌乳》《食品中污染物限量》等9项标准修改单。

国家卫生健康委食品司副司长宫国强表示,目前我国食品安全国家标准总量已经达到1660项,将有效保障公众健康,进一步推动食品产业实现高质量发展。

宫国强说:“截至目前,1660项的食品安全标准涵盖了340个食品类别以及2万多个指标,这些标准体系构成了最严谨的标准。这次食品标签标准里边涉及的数字标签是在国际上率先推广使用,对于提升公众标签的阅读感有很好的帮助。通过不断完善标准体系、完善生产经营规范和相关的检验方法标准来完善标准体系,实现最严的标准,使得食品安全更有保障。”

如何读懂食品标签?专家支招,配料表要这样看

近年来,不少预包装食品、饮料、调料都会把“零添加”“零蔗糖”“零防腐剂”等作为宣传重点,“零添加更健康”的观念也成为不少消费者笃信的真理。此次新发布的标准明确,预包装食品不允许再使用“不添加”“零添加”等用语对食品配料进行特别强调。为何要做出这些规定?如何选择真正健康的食品?

“不添加蔗糖”“0添加”,在不少商品的外包装上,这些宣传语往往打在最醒目的位置。“零添加”真的就更健康吗?国家食品安全风险评估中心标准一室副主任于航宇坦言,部分“0添加”的声称实际对消费者造成了误导。

于航宇说:“‘不添加’‘零添加’并不意味着食品更安全或者具有更高的品质,很多预包装食品利用消费者追求天然、不喜欢食品添加剂的心理吸引消费者购买,但是一般这种“不添加”的声称只是对于生产过程的描述,与终端产品配料或成分的含量并不完全等同。比如饮料,可能会通过声称不添加某一种单一类别的添加剂来吸引消费者,有的消费者就认为食品中没有任何添加剂,但是实际上它是使用了其他的甜味剂作为代替,影响了消费者的正确认知。”

禁止预包装食品使用“零添加”“不添加”,是为了使消费者正确了解食品标签信息,更科学、更自主地选择食品,避免使消费者盲目关注这些宣传用语,忽略了产品真实属性,对食品安全和健康造成潜在风险。没有了“零添加”的宣传,如何通过食品的名称和配料表了解食品的真实属性?

于航宇建议:“食品名称只差了一个字,就会对食品类别产生截然不同的影响。比如消费者购买的酸奶、发酵乳配料表中只可能含有乳和菌种;如果加入了糖、果蔬、谷物、食品添加剂等等一些其他的配料,这时候食品名称就一定要以风味发酵乳来命名;对于乳含量不足80%的产品就只能以含乳饮料来命名了。配料表的标识顺序是按照加工制作食品时每一种配料的加入量的递减顺序来排列的,同时每一种在终端产品发挥作用的食品添加剂都会在配料表里标识。掌握了这个规则,哪种配料加得多消费者可以进行判断。如果说在食品名、食品标签上特别强调了食品中含有某一种配料或成分,按照要求必须在食品标签上进行一个定量标示,帮助消费者去判断食品是不是符合其购买预期。”

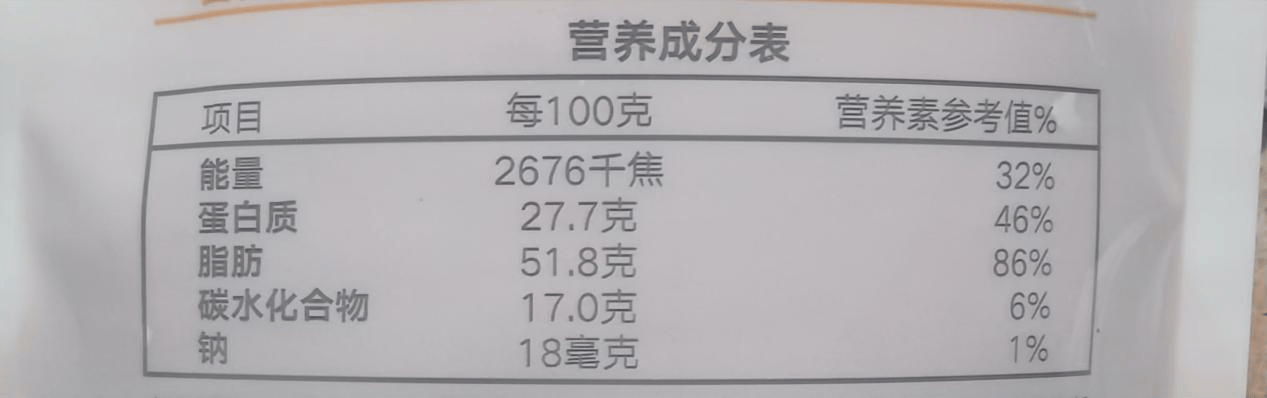

同时,营养标签可以帮助消费者直观了解食品营养成分。为提高消费者对营养标签的关注度,新标准允许企业在正确、规范地在营养成分表中标示营养信息后,采用图形、文字等方式对营养标签进行补充说明。比如可以使用消费者熟悉的油和盐替代脂肪和钠,用“卡”等替代“千焦”等单位,也可以使用《中国居民膳食指南》的宝塔图形和核心推荐条目来宣传合理膳食和“三减”。国家食品安全风险评估中心研究员方海琴解释,营养成分表的最后一列揭示了每种成分的含量占营养素参考值的百分比,消费者可以更好地判断一份食物能否满足每日推荐营养素摄入量。不同人群可以通过查看营养标签做到合理选择、科学购买、健康食用。

方海琴说:“通过正确地看营养标签揭示的营养信息含量高低,判断大概能够满足我们的需要量是多少。比如说一个血糖比较高的消费者,通过糖含量比较选择相对同样质量而糖含量低一点的食品;比如说一些控血脂的消费者,通过选择脂肪含量或者是饱和脂肪含量更低的产品,来选择需要的食品。除了‘控’还有‘补充’,消费者想喝一点高钙的,想喝一点高VC的,可以通过含量以及声称来合理选择自己需要的。”

《特殊医学用途婴儿配方食品通则》填补部分特医用途婴儿配方食品产品空白

在此次发布的新国标中,还包括涉及婴幼儿群体的《特殊医学用途婴儿配方食品通则》《婴幼儿谷类辅助食品》《婴幼儿罐装辅助食品》三项标准。其中,特殊医学用途婴儿配方食品涉及新增脂肪代谢异常配方、防反流配方等6大产品类别特殊医学用途婴儿配方食品,填补国内产品空白。《婴幼儿谷类辅助食品》和《婴幼儿罐装辅助食品》两项标准扩大了产品品类,调整了营养成分指标和添加糖的供能比,更好地满足婴幼儿营养健康需求。特殊医学用途婴儿配方食品是什么?新标准出台有哪些影响?

特殊医学用途婴儿配方食品是为患有特殊疾病或医学状况的宝宝量身定制的“食品”。北京大学第三医院儿科主任医师李在玲解释,包含一些罕见病患儿在内,这些婴儿因疾病等原因不能食用母乳或者普通配方食品,特殊医学用途婴儿配方食品是他们重要的甚至是唯一的营养来源,对其正常的生长发育具有营养支持作用。

李在玲说:“大多数罕见病患儿存在一种或多种营养物质代谢异常,比如缺少某些代谢氨基酸、脂肪酸的酶,像苯丙酮尿症、枫糖尿症等。如果没有相应的特医婴儿配方,他们的生长发育会受到影响,甚至有生命危险。”

本次标准修订新增了6个产品类别,分别是生酮配方、防反流配方、脂肪代谢异常配方、高能量配方、蛋白质组件和中链脂肪组件。新增的产品主要服务于患有难治性癫痫、生长发育迟缓、脂肪酸代谢吸收障碍等特殊医学状况的婴儿。

北京病痛挑战公益基金会副秘书长孙荣甲透露,在我国发布的第一批罕见病目录中,有33个病种的治疗管理需要特殊医学用途配方食品,其中18个病种需要及时、足量、终生使用特医食品。本次标准的出台有利于未来持续提升罕见病群体特医婴儿配方食品的可及性。

孙荣甲说:“本次标准新增加了6个产品类别,填补了多个罕见病类特殊医学用途婴儿配方食品标准的空白。标准还对罕见病等群体的需求增加了特别条款,允许对罕见病氨基酸代谢障碍配方中的部分营养素在标准基础上再进行适当调整,这一条款对于满足个性化程度很高的罕见病群体提供了强有力的政策支持。”

但专家也提醒,特殊医学用途婴儿配方食品在营养成分的含量和类别上均与普通食品存在显著差异。在使用时,必须充分考虑婴儿的个体差异、疾病进程以及其他可能存在的健康状况和影响因素。因此,这类产品的使用一定要严格遵循医生或临床营养师的指导。

李在玲说:“家长们会因为孩子有共同的疾病或医学状况而组一些群,互相介绍营养配方食品,但这样的介绍实际上还是不够准确,每一个孩子可能都有特殊的医学状况,需要去医院进行诊断,由医生来确诊是不是需要使用这种特殊医学用途的配方,特医配方食品必须在临床医生和临床营养师的指导下使用。”返回搜狐,查看更多