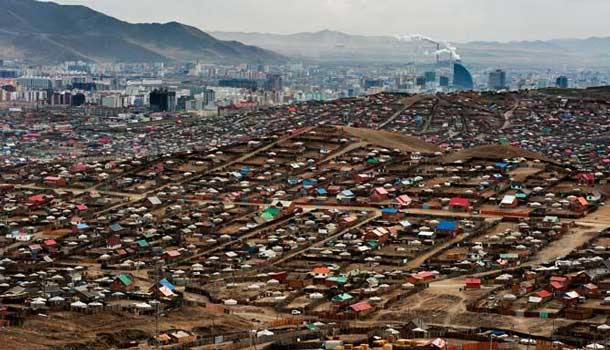

连年的自然灾害、糟糕的社会保障以及城市与工业文明的巨大吸引力,让蒙古国开始了一场空前的城市化运动。大量的牧民们来到首都乌兰巴托,生活在贫民窟里,贫民窟的居民已占到了首都人口总数的一半以上,占到了国家人口总数的1/4。抛开贫民窟的问题不谈,在城市化的狂风巨浪裹胁下,世人正在见证蒙古这个游牧民族生活方式的巨变。[我来评两句]

蒙古牧区正变得越来越不宜居

蒙古的很多游牧民纷纷告别他们熟悉的大草原,来到首都乌兰巴托谋生。大量牧民的迁入让乌兰巴托市人口已经接近全国人口一半。

城市绝不是天堂

就像中国迅速城市化一样,对于进城的牧民来说,城市绝对不是天堂,吸引他们来到这里的东西,通常离他们太远。

一个民族生存方式的巨变

越来越多的蒙古人选择放弃蓝天白云的游牧生活,而选择城市里的牛马生活,当他们后悔时,已经不能回去。

由于极端天气和暗淡的前景,蒙古的很多游牧民纷纷告别他们熟悉的大草原,来到首都乌兰巴托谋生。大量牧民的迁入让乌兰巴托市人口已经接近全国人口一半。数十万牧民在乌兰巴托郊区驻扎下来,扎起蒙古包,在乌兰巴托市中心的广场向四面眺望,只见这个草原之都已被蒙古包严严实实地“包围”了起来。[我来说两句]

|

就像中国迅速城市化一样,对于进城的牧民来说,城市绝对不是天堂,吸引他们来到这里的东西,通常离他们太远。蒙古国全国1/4人口生活在“棚户区”,这种贫民窟的脏乱差要超出很多人的想象。而相对大多数城市里的穷人来说,城市更像是富人的天堂,他们住别墅,开豪车,跟贫民窟的景象形成天与地的差别。[我来说两句]

|

在城市化的狂风巨浪的裹胁下,世人正在见证蒙古这个游牧民族生活方式的巨变。谁也没有权利让蒙古人固守在他们的草原上,远离都市,永远过着牧羊人的生活,但是城市文明亘古未有的吸引力,以及城乡差距的不断拉大,让越来越多的蒙古人,放弃蓝天白云的游牧生活,而选择城市里的牛马生活,当他们后悔时,已经不能回去。[我来说两句]

|

| Copyright © 2017 Sohu.com Inc. All Rights Reserved.搜狐公司 版权所有 全部新闻 全部博文 |