在美国,代孕母亲、精子捐赠、同性婚姻等现象日益增多,家庭成员之间的关系错综复杂,编写家谱成为一些美国人的难题。

复杂的关系 劳拉·艾什莫尔和詹尼弗·威廉姆斯是姐妹俩,除此之外,她们的关系相当复杂。

几年前,劳拉和丈夫李得知无法生育自己的孩子,詹尼弗自告奋勇做代孕母亲,利用一名捐赠者的精子成功怀孕,于2007年9月生下一女,取名马洛里,由劳拉和李收养。

姐妹俩开始犯愁:该把马洛里放在家谱中什么位置?“从医学角度而言,我是她的母亲,但同时我又是她的姨妈。”詹尼弗说。

这还不是问题的全部。詹尼弗是同性恋,她本人通过精子捐赠生育过一个孩子贾米森,现年6岁。如何描述马洛里和贾米森的关系,令詹尼弗和劳拉十分困惑,因为两个孩子既是同母异父的兄妹,又是表兄妹。另外,两名精子捐赠者是否应该编入家谱?

经过数月讨论,詹尼弗和劳拉达成共识。劳拉说:“马洛里是我的女儿,詹尼弗是她的姨妈。”在家里,贾米森有时称马洛里“妹妹”,但在学校,他称马洛里“表妹”。至于精子捐赠者,将不被列入家谱。

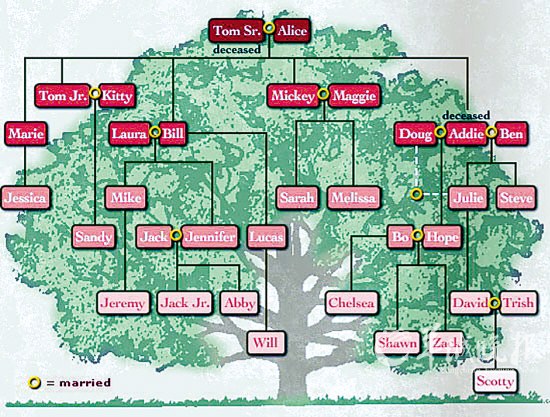

传统的颠覆 在美国,许多家庭面临与詹尼弗和劳拉一样的烦恼,他们的“家族树”变得好似一片杂乱无章的丛林。系谱学家认为,家谱编写应遵循血缘和婚姻关系,但随着家庭组成的变化,谁该编入家谱、如何描述家族成员之间的关系,已经变得越来越复杂。

一些家庭选择编写两份家谱:一份按照基因关系,一份遵循情感关系。在一些学校,画“家族树”原本是一个传统教学项目,如今已悄然退出课堂。

阿德里安娜·墨菲是马里兰州罗克维尔市格林阿克里学校7年级一名社会学老师。她说,她不再让学生画“家族树”,改让他们讲述家族的历史故事。

在纽约布朗克斯的里弗代尔乡村学校,法律顾问KC·科恩说,有关家谱的课程大多已转为外语教学内容,学生们练习用法语或西班牙语表述“兄弟”、“姐妹”。

“如果你想在课堂上教授有关家谱的内容,你必须做好准备,因为必然会涉及到代孕、精子捐赠、同性婚姻等话题。”科恩说。

美国人口普查数据显示,过去6年里,非婚家庭数量已超过已婚家庭,越来越多的同性恋伙伴利用代孕、精子捐赠或收养等手段养育孩子。加州冷库是美国最大的精子库之一。2009年,它的客户中有三分之一是女同性恋,而10年前只有7%客户是女同性恋。

连出生证明上的表述也“与时俱进”。全国健康统计中心说,标准出生证明问卷采用新的提问,有了“是否采用生殖技术”、“采用何种生殖技术”等选项。

小孩的困惑 对于一些孩子来说,向他们解释家谱,有时会让他们莫名地受伤,并因此和家人产生一种疏离感。

格林阿克里学校的墨菲老师说起去年发生的一件小事。两个孩子在院里玩耍,其中一个来自单亲家庭的小男孩对一个女孩说,他有一个姐姐。女孩说:“你不可能有个姐姐,因为你没有爸爸。”男孩很受伤,努力解释:他认识自己的精子捐赠者,那人有一个女儿。

密歇根州卡斯城的苏·斯图弗和鲍勃·斯图弗共养育了4个孩子:大儿子阿迪8岁,是自然怀孕;多利5岁,通过精子捐赠出生;他们还收养了两个蹒跚学步的男孩。“这4个孩子百分之百会出现在我们的家谱中,”苏说,“家谱与基因无关。”

但斯图弗夫妇意识到,他们的孩子可能会面临一些困惑。于是,他们为孩子准备了两套成长记录:一套讲述他们与斯图弗夫妇共同生活的经历,一套关于他们与各自亲生父母的故事。他们可以任选一套与朋友分享自己的成长经历。

斯图弗夫妇还讨论过是否要把利用同一精子捐赠者的精子而出生的孩子一起列入家谱,毕竟,从生理上讲,这些孩子与多利是同父异母的兄弟姐妹。最后,夫妻俩决定不把他们看作多利同父异母的兄弟姐妹。

“他们是捐赠者的后代。我们尊重他们,但他们不是我们的家庭成员”。

大人的尴尬 家庭成员间错综复杂的关系不仅让孩子产生困惑,有时连大人都会感觉茫然和尴尬。马萨诸塞州61岁的杂志编辑罗布·奥昆16年前同意向一对同性恋伙伴捐赠精子。他本人与一名先前长期同居的女伴生有两个孩子。妻子带着与前夫生的两个孩子嫁给奥昆。奥昆不想对用捐赠精子出生的孩子负责任,但希望孩子知道自己的父亲是谁。

这对同性恋伴侣同意了奥昆的条件,帕特里夏·科古特用奥昆的精子生了两个孩子。科古特说,她们的“家族树”包括她、她的伴侣达尔伯格,还有奥昆。

有很长一段时间,奥昆对于这种“关系网”感到很不习惯,因为他的母亲无法接受这种关系。直到2004年母亲去世,奥昆才开始考虑将这两个孩子纳入他的家谱。如今,他已经能坦然面对自己所有的孩子:“我看不出亲生孩子和继子有什么不同。”

令劳拉和詹尼弗高兴的是,马洛里和贾米森现在能欣然接受彼此的特殊关系。不过,如果将来有一天,他们会不会想要在家谱中把自己的关系确定为“兄妹”?对此,劳拉小心翼翼地表示:“我想我能接受。不过,我们还得好好想想。”

·唐昀·(新华社供本报特稿)

(责任编辑:UN955)