人参与)

人参与)

飞来禽祸

华东四省市禽流感疫情调查

SARS十周年之际,新型禽流感再现。

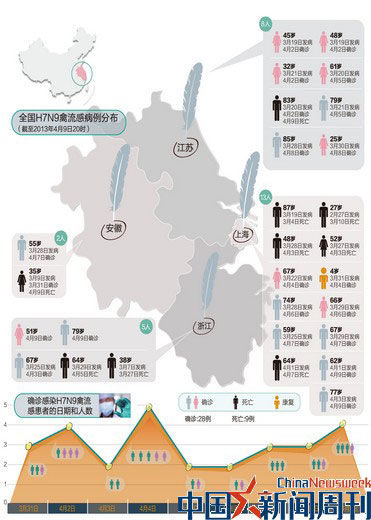

3月31日,国家卫生和计划生育委员会通报,中国在全球首次发现H7N9感染人类病例。上海市死亡两例、安徽省重症一例。接下来的几天,江苏、浙江、安徽也先后通报在各自境内有感染此新型流感病毒的病例。截至4月9日20时,全国共有28例H7N9禽流感确诊病例,其中9例死亡。

H7N9病毒究竟来自何方?在最先发现这个病毒的上海,经历了怎样的过程?那些不幸感染上的病患,他们究竟是何人,有过怎样的致命接触,又面临怎样的前景?今天的H7N9,是否会像10年的SARS,成为再次席卷中国的致命病毒?

《中国新闻周刊》记者分赴北京、上海、江苏和浙江,探访病患,咨询专家,了解政府各个部门的应对策略,以回答这些疑问。一切显示,H7N9虽然目前尚不具备制造更大灾难的能力,但我们不得不承认,人类对于病毒的认知仍然有限,无论是医生还是病人,在未知病毒面前都有些手足无措,而面对如此变化多端的病毒,中国现有的家禽免疫政策与监控体系,似乎显得力不从心。

直击H7N9禽流感

浙江首例H7N9病毒患者:

一场后知后觉的死亡

直到去世,洪明都不知道自己的真正病因。他先后4次就医,被医生认为出问题的脏器分别是肝、胆和肺。最终,他死于呼吸衰竭和多器官功能衰竭

本刊记者/陈薇 赵小燕(发自浙江杭州)

直到去世,浙江建德人洪明都不知道自己的真正病因。

他先后4次就医,被医生认为出问题的脏器分别是肝、胆和肺。2013年3月27日凌晨,因多脏器功能衰竭,他在杭州市萧山区一家医院的重症监护病房里去世。

4月1日,洪明的葬礼还没有结束,家里刚请人掐算了日子,打算第二天出殡,家里却来了不速之客。杭州市疾病预防控制中心的几名工作人员来告诉洪明的妻子邱景,洪明死于H7N9,一种新的禽流感病毒。随后,在洪家里里外外喷了消毒药水。

邱景茫然得很。这位初中毕业的农家妇女,第一次听说这个名词。两天后,她在浙江省卫生厅发布的通报中发现了丈夫的案例:“该患者为我省首例人感染H7N9禽流感病例”。

4月6日,在建德老家,邱景接受了《中国新闻周刊》的独家专访。她一身黑色呢衣,眼角旁残留着纸巾擦拭眼泪后的碎屑,发红的眼睛中透出忧伤与绝望。

“我吐了两碗血”

从建德市区向西南方向,沿省道直行,便可以到达洪明一家居住的村庄。这天下午,阳光如同夏日般强烈,隔壁邻居摆开了麻将摊子,老人带着孩子晒太阳逗小狗,唯有洪家门口一片死寂。

这是一幢路边的四层小楼,卷帘门拉下了一些,门边帖了两个簇新的红色符咒,大堂摆了一张方桌,空空如也。

8年前,洪明一家从邻村搬来这里。不过,他们平时在家的时间并不多。洪明是建德本地农民,初中毕业后打过零工,直到1998年进入浙江大地钢构有限公司后稳定下来。起初,他做焊工和一些杂事。2010年,他随着分公司搬迁到江苏太仓,因为菜烧得好,和妻子邱景开始在职工食堂工作。

洪明略胖,一米七的个头,约有一百五六十斤,在公司外号“胖子”。太仓公司职工有三四十人,洪明买菜做饭,邱景打杂。他们将3岁的小儿子带在身边,13岁的大女儿则留在建德老家读初一,和爷爷奶奶住在一起。

3月8日一早,洪明骑着自行车,去太仓公司附近的菜市场买回了两只宰杀好了的鸡,打算添在第二天的食堂伙食里。公司食堂伙食一般,一周也吃不上一次鸡鸭。但洪明更喜欢吃猪肉,对鸡鸭没什么兴趣。

第二天,邱景就做了红烧鸡块,很受欢迎,她的小儿子还吃了3个鸡翅。但洪明没有吃上。前一天,他就随部分员工前往萧山参加总公司的吊机操作培训。在去萧山的车上,司机发现,洪明开始拉肚子。

洪明不常到总公司来,门卫郭军在门口见着他,简单打了个招呼,“跟平常一样,没觉得他身体有什么不好”。郭军说,“胖子”和和气气的,在公司人缘不错,郭军有次去太仓公司,下午三四点才到,胖子还特意热着午饭等着他。

回到太仓时,已是3月11日,洪明还在拉肚子,但夫妻俩都没太上心。“可能吃坏东西了吧。”洪明对妻子说。

他的胃口也差起来,扫一会儿地,就觉得累,两天后,竟然连骑自行车出去买菜的力气也没有了,只好让菜贩送菜过来。

邱景清楚地记得,3月15日,洪明开始发烧,全身冷得直抖。“快去医院看看看吧,”邱景说。

洪明先去了公司附近的卫生所。卫生所没有什么仪器,听到他主诉“没有胃口、拉肚子、发烧”的症状,建议他去大医院做B超,检查肝功能。

第二天,太仓一所中医院的B超结论是,胆囊增厚。洪明还在发烧,医院检查时体温高达40摄氏度。医生要他住院,他不愿意,担心妻子又上班又照顾自己,忙不过来。

但烧一直没有退。和老婆、妹妹商量过后,3月18日,洪明一个人坐了三个多小时车回到妹妹所在的建德,准备住院。第二天晚上,邱景接到他的电话,说医院给自己挂了盐水,烧退了,人舒服多了。

邱景还是不怎么在意。几次看病,都是丈夫自己一个人去的;而丈夫给她的信息是,自己得了胆囊炎,问题不算太大。

直到3月20日这天,邱景再次接到丈夫的电话。洪明告诉她,自己要转到萧山一家人民医院了,她得过来照顾才行,还说了句奇怪的话:“把儿子的学退了。”

邱景很奇怪:为什么?

这时,洪明才告诉她,病可能有些严重,“我吐了两碗血”。

直到洪明吐血,医院才为他拍了胸片,结论定为肺炎。从11日开始拉肚子、15日发烧、19日吐血,洪明先后4次就医,被医生认为出问题的脏器分别是肝、胆,最后是肺。但事后证明,这些都不是他真正的病因。

“进展太快”

3月21日晚上10点多,邱景拉扯着退了学的儿子,在萧山一家人民医院呼吸科见到了丈夫。洪明住在三人病房里的最外一张床,戴上了呼吸机。他神志还清楚,见到娘儿俩,没有说话,只是伸出手来,和小儿子用力握了一握。

这天晚上,洪明没怎么睡好。他时不时抬起头,听着心率检测仪发出的嘀嘀声,或者看看自己血氧饱和度的数值。仪器上显示,他的氧饱和度在90上下浮动正常人的数值应该在90至120之间。

不过,只要洪明拿下口罩说句话,或者吃一口菜,这个数字就会急速下降到七八十左右,他不得不因缺氧立刻重新戴上。因此,洪明很少说话或行动,只是静静地躺在病床上。但夫妻俩仍乐观地认为,能吃能睡,情况不算太糟。

此时,人民医院呼吸科渐渐发现,洪明的病情非同寻常。通常情况下,治疗肺炎的办法是合理使用抗生素,进行抗病原菌治疗;辅以吸氧、排痰、充分休息等。然而,这些办法在洪明身上并不奏效。

“进展太快,治疗效果不好。”该院呼吸科主任对《中国新闻周刊》回忆。3月20日的入院CT片显示,洪明仅有右部下方一个肺叶发生感染;到3月23日,已两肺全部感染,胸片呈现一大片的白色状,即“白肺”。形成白肺,一般都预示着肺部有9成以上已经被炎症侵袭。

这一天,邱景发现院内医护人员增加了防护措施,洪明也被列为“重症肺炎”,院方开始考虑是不是一种特殊的病毒,并于第二天报告了萧山区疾控中心。

这一天,洪明被转入单间病房,进行气管插管。结束后,一位医生对邱景说了“残忍的实话”:“这个人没用了!肺里面都是血水!”

邱景哭倒在地。此时,转院已无可能。她跪下来,央求医生想想办法。这天下午,医院下了第一次病危通知。

洪明已经不会说话了。为了不让他乱动,插管时,他的双手被固定在病床两侧,再加上镇定剂的作用,整个人昏迷着。

“为什么偏偏是他”

接下来的两天,院方先后请来两位浙江大学医学院附属第一医院的专家会诊。除了调整一下呼吸机参数设置,再将病床稍稍抬高一点之外,专家结论与院方一致。

3月25日,胸片的结果似乎稍稍好了些,但另一个坏消息同时传来,洪明已经没什么尿液了这意味着,他的肾脏开始衰竭。当天下午,他被转入医院重症监护室,做了一次透析。

萧山区疾控中心也有了初步结论,“甲型流感病毒(通用型)核酸检测阳性,乙型流感病毒、甲一型流感病毒、甲三型流感病毒、甲型H1N1流感病毒核酸均阴性”,这意味着,这是流感病毒,但它又不是常见的、已知的流感类型。然而,这到底是一种什么病毒?仍无从知晓。

每天下午2点到3点,是重症监护室的探视时间。3月26日这天,邱景再一次见到了病床上的丈夫。医生让邱景做好心理准备,病情反复或恶化,没有人可以掌控。但邱景看到的丈夫,脸色没有很差,全身没有浮肿,看上去似乎仍有希望。

然而,这却是邱景最后一次见到活着的丈夫。

3月27日凌晨6点多,住在医院附近宾馆里的邱景就被电话吵醒。医院通知她,从前一天傍晚起,洪明的病情急转直下,直到凌晨,戗救毫无效果。尽管医院没有正式宣布死亡,但事实上,洪明的生命,只靠一台呼吸机维持着。

家人最终决定,将洪明带回建德老家。医院同意了,帮他们找了一辆面包车,一直送到家里,一路上,依靠一个简易呼吸机,洪明还“象征”性地保持着呼吸,一直到家。

停车。抬上床。摘掉呼吸机。人,走了。

头几天,村里人都不敢靠近洪家。按当地习俗,出殡后要摆宴席,洪家摆了十四五桌,只坐满了一半。直到现在,洪家的垃圾还堆在门口,没有人敢来收。

“为什么偏偏是他呢?”邱景不时地重复着这句话,送记者出门,她只在门边站了一两秒钟,还没有来得及道别,就像是害怕外面炽热的阳光一般,一扭身钻回了家门。

这些天,她始终无法从突然降临的悲剧中走出来,始终想不明白,这一切究竟是怎么发生的丈夫唯一做的,不过是去市场买回来两只鸡而已。

(应采访对象要求,文中洪明、邱景、郭军为化名)

江苏沭阳禽流感病例追踪

张明还记得,急诊室医生看了CT片之后对他说:“如果你妻子现在是七八十岁,我就会建议你把她拉回去了,挣钱不容易,花钱也是白花。”他知道医生是好意,可他执拗地说:“白花我也要花”

本刊记者/刘子倩(发自南京)

“为什么我老婆没有接触家禽也会得禽流感呢?”几天来,张明在每天仅有的30分钟探视时间内,总会重复问这个问题。

医生的回答也是一贯的:这是世界首次发现的病毒,究竟如何传染上的现在还不好说。

张明紧接着抛出第二个必问的问题:“有好转吗?”

“不能说好转,还是非常危险的。”主治医师说。

“我是问跟进院那天相比,有没有一点好转?”他操着浓重的苏北口音,用乞求的眼神望着医生。

“现在只要没有恶化就是最大的胜利。”听了医生的回答,他因紧张而瞪大的眼睛稍稍放松了。

这天是4月5日。张明的妻子桑丽转到南京鼓楼医院的第7日。

他还记得一周前刚转到鼓楼医院的那个晚上,急诊室医生看了CT片之后对他说:“如果你妻子现在是七八十岁,我就会建议你把她拉回去了,挣钱不容易,花钱也是白花。”

张明知道医生是好意,可他执拗地说:“白花我也要花。”

“你快回来吧”

桑丽和张明都是江苏省沭阳县农民。46岁的张明在无锡打工,很少回家,47岁的桑丽一直身体不好,常闹些小毛病,不是胃难受,就是腿疼,一直在家操持家务,照顾儿女。

夫妻俩共有三个孩子,大女儿在外工作,二女儿上了中专,17岁的小儿子正读中学。两个女儿都在外市,很长一段时间,桑丽的主要工作就是照顾小儿子。

一年前,儿子上了初三,两周才回家一次,为了减轻丈夫的负担,桑丽在家附近的板材加工厂找了份工作。

“一个月如果一天都不休息,能挣到3000块呢!”桑丽打电话时这样告诉丈夫,语气里充满了骄傲。张明在无锡当瓦工,每月也只有3000多块钱,除去吃住,也剩不了多少。

一半是想着可以多些收入,一半也是想让媳妇出来活动活动,张明没有反对。在他的印象里,媳妇除了操持家务,忙活那3亩稻田外,最大的爱好在家里睡觉。“我就想着,让她出去锻炼锻炼未尝不可,何况是在家附近。”张明回忆道。

这一年,桑丽工作得很愉快,每个月两千多元的收入让她感到非常满足,“至少可以为大女儿结婚和儿子升学攒些钱”,她总是这样和丈夫说。因为有三个孩子,这个家日子过得不太富裕,从无锡到沭阳,虽然只有200元的路费,但张明舍不得,很少回家。在外打工二十多年中,他每次都是空手而归,从来没有给妻子和孩子买过任何东西。“老婆嘱咐我别带东西,不要花冤枉钱,所以我就没有带过。”

不过,这并不影响夫妻的感情,每次打电话,妻子都会叮嘱咐他注意安全,别为家里担心。三个孩子也非常听话,从来不给家里惹事。今年过完新年,张明就回了无锡,如果没有意外,他至少要等到五一才会回家。

然而一切都在突然间发生。

3月24日下午5点,张明接到了妻子的电话:“你快回来吧,我疼得受不了了。”

张明一再询问,才知道,从3月19日起桑丽就觉得牙疼,自己买了银翘片吃,不管用,接下就变成浑身都疼,先在村里的小诊所输了液,刚感到好些了,桑丽就又去上班了,两天后,便突然高烧到39度,镇卫生院给她的诊断结果是:病毒性感冒。

张明一边在电话里责怪妻子应该多休息几天,又担心她一人在家,无人照顾。当时已是傍晚,没有回家的长途车了,他嘱咐妻子,坚持不了就先去住院,他会坐第二天最早的班车回家。

“糟了”

3月25日,张明一大早就爬起来,请了假,早上七点就坐上了第一班回家的长途车。不想,一路都不顺利,本应4个小时的路程,却走了6个小时。

他惦记着妻子,但看到没有电话打过来,觉得或许有所好转了,稍稍安了心。头天晚上,他俩约定,在县中心医院见面,他盘算着,妻子应该已经到了。

桑丽却是一大早就觉得不好,高烧不退,浑身无力,只好打了一辆出租车赶去县中心医院。没想到,从家到县中心医院的40公里路刚走到一半,她就浑身冒虚汗,双手抖得连手机都拿不稳,更别说给丈夫打电话了。出租车司机见状连忙停下车,帮桑丽拨通了她弟弟的电话,家人们得到消息,纷纷往县中心医院赶去。

张明得知妻子是打车去医院,立刻知道“糟了”。桑丽平时极为节俭,一人在家时,连菜都舍不得买,要么吃点咸菜,要么拔点自家院里种的韭菜或蒜苗。不到万不得已,她肯定舍不得打车。夫妻俩见面后,桑丽告诉张明:如果当时坐公交车,也许永远都不会到医院。

县中心医院为桑丽拍了CT,发现肺部感染,确诊为肺炎,住院,输液,一连治了四天,不仅烧没有退,还出现了咳嗽,竟然还咳出了血,“真是跟电影里的镜头一模一样”。

和家人商量后,张明把妻子转至医疗条件稍好的县人民医院。再次拍CT片时,医生发现,桑丽的肺部已有80%被病毒感染,人民医院的诊断结果与中心医院基本一致,但是多了一个名词:军团菌感染。这时,桑丽已出现呼吸困难,戴上了呼吸机。

病情还在恶化。经县人民医院联系,3月30日,桑丽转至271公里外的南京鼓楼医院,入院就直接进了ICU。此时,张明已花了两万三千多元的费用,仅在人民医院住院两天就花了两万,“他们都说是用了好药,咱也不懂,好药怎么病就不好呢!”张明痛苦地用手撑着额头,声音嘶哑。

刚住进ICU时,桑丽尚神志清醒,只是咳嗽不止,护士给她戴呼吸机时,她突然喊:“这不是要我命吗?”戴上了呼吸机,就无法说话,她招手示意张明过来,在他手上写了一个“水”字,张刚明白她是想喝水,但医生告诉他,正在输液,先不要喝水。

这是夫妻俩最后一次直接交流。一天之后,桑丽的意识开始模糊,医院也不再允许家属进到ICU的病房里,每天,张明仅有半个小时,可以站在玻璃房外,隔着玻璃,看着妻子躺在床上,浑身插满管子,痛苦地呼吸。

“怎么可能?”

张明一直认为妻子得的是肺炎。直到4月2日晚上,一个亲戚打来电话:你家桑丽得的是禽流感,网上都报道出来了。

“怎么可能?”张明冲口而出。

他赶紧跑去问医生,医生点点头。张明这才回想起来,医生曾问他,妻子是否接触或吃过禽类。张明回答说,老婆爱吃素,很少吃鸡鸭肉,家里也没有养家禽,虽然住农村,但邻里没有养鸡鸭的,工厂也没有。

4月2日晚,江苏省卫生厅发布通报称:江苏省确诊4例人感染H7N9禽流感病例。其中一例,名叫“桑某,48岁”,仔细对比,全部和桑丽的情况符合。

“网上一公布,村里面就乱了,都怕自己被传染上。”张明的弟弟告诉《中国新闻周刊》。4月4日,张明回家安顿,村里人都躲着他走,有的还假装看不见,连招呼都不打。

张明最担心的还是小儿子。儿子至今仍不知道桑丽的病情。家里之前不敢告诉他,担心他得知母亲得病后影响中考,如今又担心同学看了报道后在学校里歧视他。尤其是,桑丽清醒时还特地交待过张明,“照顾好儿子”,张明很怕会愧对妻子。

这是张家的第三个孩子,1996年出生时,因超生被罚了一万元。张家当时也只有三千块钱存款,东拼西凑交了罚款,没想到第二年换了村支书,说之前的罚款不算数,要重新再罚,张明只好又补了5000块,之后的16年中,张明每年都要向村里或镇上交计划生育罚款,少则一两千,多则三四千,16年来一共交了五六万元。

“这些钱要是省下来,现在就派上大用场了。”张明说。

桑丽住院后,已花费了6万多元医药费,一半是找亲友借的。他给《中国新闻周刊》出示了4月4日接到的两张住院结算单,共计一万四千元,不过,“医院倒也没有催着交钱”。

他唯一能做的,是每天不断去催问医生“有好转吗”。

医生安慰他,“我们现在做的,一方面是依靠药物把病毒杀死,还要给她一定的营养支持,但肺部病变还要靠她自身修复。药物是次要的,最重要的是自身抵抗力。”

张明又问起了关于希望的问题。“并不是没有希望,很多常规病毒感染,到一定阶段会自愈。”医生回答。

4月7日,张明去探视时,终于听到了好消息,桑丽的病情已有了略微的好转。身高一米七五的张明努力一手扒在玻璃窗上望着里面的妻子,另一手紧紧攥着妻子那部深黄色的手机。

“有后遗症我也不担心,我就是要你活着。”他自言自语道。

(应采访对象要求,桑丽、张明均为化名)

江苏首例感染者:救治背后的家庭困境

业刚和许珍只进过两次南京城。第一次,是1989年5月,他们刚结婚,进城来买新衣服;未曾想24年后的第二次,竟充满了苦涩

本刊记者/刘子倩(发自南京)

4月2日一早,业中收到朋友发来的一张彩信照片,内容是南京市江宁区政府总值班室的值班记录,称“江宁区45岁许某被江苏省疾控中心诊断为H7N9禽流感病毒,待上报国家卫生计生委确诊”。

业中脑子一下蒙了,“我们家属都没得到通知,怎么网上就说我妈得禽流感呢?”

这张值班记录的截图不仅公布了他母亲许珍的个人信息,还包括家庭住址,本来打算卖房交医药费的业中旭更加沮丧,“现在谁还会买我家的房啊?”

许珍是江苏第一例被确诊的H7N9禽流感患者,业中的父亲业刚向《中国新闻周刊》展示了住院账单,从3月19日发病至今,最高的日治疗费用达1.5万元,少的也有七八千元,半个多月来,业家已花费近10万元,包括向亲友借的6.5万元。4月4日,业刚又交了11000元,“唉,这回是真没钱了!”

“那次她花了我几十块钱”

自从3月27日转至南京鼓楼医院ICU(重症监护病房)后,每天下午1点15分,业刚会准时坐上地铁,以便一个小时后能赶上医院的探视时间。他家距地铁站步行只需七八分钟,可地铁开通三年来,几乎没有坐过,他唯一的交通工具是一辆破旧的电动车。

探视时间是每天下午3点到3点半。鼓楼医院的ICU有专门的电梯,但业刚突然找不到了,他先爬楼梯,发现ICU的楼梯处上了锁,转身又下了楼,坐上其他电梯,折腾十几分钟,始终没找到。

这个50岁的南京郊区人,个子大约1米7,不善言辞,颧骨很高,脸颊瘦削,长期抽烟,牙已经黑了。尽管急得额头冒出了汗,遇到医护人员,他也不去寻找帮助,只是闷头苍蝇一般乱转。最终,在一名发现他处于困境的护士的帮助下,找到了通往ICU的专用电梯。

南京鼓楼医院的ICU入口处有6名保安把守,探视家属需换上简易的防护服,病房等待的家属不少已戴上了口罩。“为什么把得禽流感的病人也放在ICU,应该把他们单独隔离。”两名家属质问保安。

业刚听到了,倚着栏杆,蹲在墙脚处。

其实,与其他ICU患者可以与家属接触不同,许珍与另两名同为H7N9病毒的患者分别被隔离在相邻的三个玻璃房内,其他患者的病房门口均有姓名,而他们只有编号。

许珍浑身插着各种仪器的管子,眼睛微微睁开,望着窗外。从4月1日起,业刚就被允许只能隔着玻璃窗看一下,在玻璃房外的桌子上,放着许珍的用药详单,业刚熟悉地从一堆清单中挑出一张小纸条,是妻子的“住院费用一日清单”。“又是一万。”他喃喃地说。

“今天情况如何?”他抓住主治医生。

“不是太理想,肾功能有恶化的趋势,肝功能也不太好。”

“那体温总该正常了吧。”业刚语气焦急,却面无表情。

“现在有各种仪器的干扰,体温正常也不能反映什么。”

“那我家真的是没钱了怎么办?”他终于小声说出了自己的担心,医生的回答让他松了口气:“有钱就交,没钱的话医院也不会催你的,现在还是以治疗为主,肯定不会因为费用影响治疗。”

走出ICU,业刚在医院大门口掏出了一根烟,对他来说,南京城非常陌生。他抬头望着周围的高楼大厦,原本就很高的颧骨更显突出。

他与妻子上一次进城还是1989年5月,那时他们刚刚结婚,业刚陪许珍到位于鼓楼医院附近的新街口百货买新衣服,“那次她花了我几十块钱”,业刚回忆着,突然笑了。

24年前,业刚经人介绍与许珍结婚,两人都是农民家庭,同在江宁丝织厂工作,业刚负责机械维修,许珍是一线工人。1990年代,丝织企业效益可观,两人一个月工资加一起有一千多元,除日常开支外,还能补帖孝敬双方的父母。

1998年后,集体企业开始走下坡路,许珍跳槽到私人丝织厂。2002年,业刚下岗,开始在农贸市场做宰杀生禽的生意,没多久,许珍也辞职,两口子共同支撑一个摊位。

生禽宰杀工作,纯靠一只一只地宰杀,赚一点辛苦钱,所收取的加工费也不高,若是在本市场买的生禽,宰杀价是一元一只,顾客自带则每只收费两元,对待饭店一类大客户,每只仅收五毛钱。

不过,其中也存在点技术性,比如,拔毛的水温就非常讲究,太凉了拔不下来,太热了,会烫了鸡皮,破坏了味道。

为了把生意做大,业刚将这个摊位交给许珍,自己又去6公里外的另一个农贸市场租下一个摊位。尽管如此,两人每月一共只能赚两千多元。

许珍所在的农贸市场生意不好,1000多平方米的市场仅有两家卖生禽的摊位,每个摊位一年租金四五千元。因为亏本,有一家两年前就关了张。

每天早上6点,许珍就骑上电动车从家出发,到市场后着手生火、烧水,中午就在摊位上做些简单的饭菜。许珍在市场人缘极好,不少摊主来蹭饭,还有摊主将自己的孙女交由她照顾。

“那20分钟是我最紧张的”

3月19日,许珍开始感到头晕,并不断咳嗽,吃完饭就会吐。两天后,她觉得有些撑不住,就到农贸市场附近的江宁医院去看病。X线检查结果显示:两肺纹理增多,右中下肺野见片状高密度影。边界模糊。诊断建议:考虑右肺中叶炎症,必要时复查。

医生告诉许珍她得了肺炎,但医院没有床位,无法住院,让她先输液吃药治疗。可是,一连输了几天液后,仍不见好转。

业中有些着急,上网去查,看到有人说,如果治疗不及时,很可能转为肺结核,便连忙劝说母亲去住院。3月23日晚,许珍终于同意住进江宁区中医院,没想到,住院仅两个小时后,便出现呼吸困难,体温直线上升至摄氏40度,病房的床还没躺热,就转进了ICU。医生的诊断依然是肺炎。

最痛苦的是呼吸困难。仰卧无法呼吸,许诊最后只好俯卧在床上,为减轻肺部的压力,要将下巴放在一个专用的托架上,但七八个小时后,许珍的下巴全被磨破了,黄色的液体不断流出来。

不过,当时业刚已经顾不上计较这些了。3月24日晚10点,许珍呼吸出现衰竭,通过气管插管,呼吸机辅助,效果仍不佳,脸和手都变成了红紫色。3天后,在中医院协调下,南京鼓楼医院专家前来会诊,专家面色沉重地告诉他们:患者需要转院,但转院过程有风险。

“到底转不转?”业刚犯起了嘀咕。与父亲的性格不同,儿子业中的性格更像母亲,脾气直,做事雷厉风行。“必须转,有风险也要转。”他态度坚决。

可当把呼吸机摘掉换上救护车上的氧气面罩时,许珍顿时浑身抽搐,转院计划不得不取消。“我们汗都吓出来了。”

一个小时后,许珍的情况稍有好转,转院计划再次启动,从江宁区中医院到南京鼓楼医院共16公里,开车仅需20多分钟,业刚坐在许珍身边,一直紧紧拉着妻子的手,一动也不敢动。“那20分钟是我最紧张的时候。”

医院告诉业家,至少需要10万元,但业刚手上只有5万,业家因此萌生了卖房的想法。

一天之后,医生告诉业刚,对许珍抽了血,但样本要送到北京检测。“还要送到北京?”业刚突然感到不妙。

4月2日晚,江苏省卫生厅正式对外发布了省内有4例人患H7N9禽流感病例的消息。

“等病好了,老公带你回家”

4月4日,许珍所在的农贸市场里,唯一的活鸡摊位已经停业,市场里极为冷清。一位卖鱼的摊主说,自从媒体报道后,就没了生意,原来一天能卖八九百块钱的鱼,现在只能就卖百十块钱。这位摊主回忆,3月底,江宁区防疫站曾来市场消毒,4月2日,有医生来为每位摊主抽血。

“其实没什么事,都怪媒体,报道后我们就没有生意做了。”这位摊主抱怨道。

这天晚上,业刚与儿子还在为住院费发愁。业家原来有一套职工宿舍,十年前,业刚卖掉旧房,花30多万买了这套90平方米的小产权房。房间似乎从来没有装修过,地面仍是水泥的,天花板已经爆了皮,客厅里连一张沙发都没有,只摆了四个凳子和一张饭桌。

业刚坐在饭桌旁抽着7块钱一包的南京烟,第一根还没有完全抽完,就点上了另一根,业中手中的烟也没有停过,父子俩就这样一声不吭,默默对坐着。

业刚从电视里得知,专家从鸽子身上检测出了H7N9病毒,他突然眼睛一亮,“你妈前段时间杀过鸽子。”

“她没杀过。”儿子质疑道。

“他杀过的,没错。”

争论没有结果,父子俩重新陷入了沉默。

第二天,一进ICU,业刚就提醒医生:“电视上说,专家公布了新的治疗方案。”

医生安慰他,“对于治疗方案您不必担心,会针对不同的病人进行不同的调整。”

业刚不知该如何接话,默默地退回到玻璃房旁。他已将手机屏保换成了妻子的照片,是在摊位前拍的,照片中的许珍瓜子脸,有些微胖,眼睛大而有神,围着围裙,脸上挂满了微笑。

探视时间快结束了,业刚隔着玻璃说:“你要配合医生治疗,等病好了,老公带你回家。”

“她能听到吗?”

业刚指着走廊里的电子屏上的实时心率图说,“你看,她的心率突然变高了,肯定是听到了。”

(应受访者要求,许珍、业中、业刚均为化名)

| [1] [2] [下一页] |

我来说两句排行榜