第312期

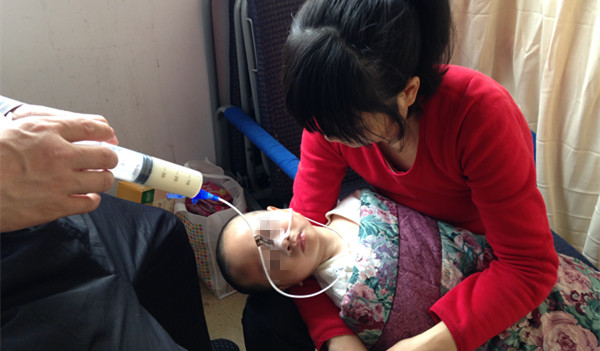

爸爸妈妈用鼻管给俊怡注射牛奶

导读细管从鼻孔一直插进胃里,长期贴胶布的脸上已换新皮,1岁5个月的熊俊怡从昏睡中醒来,眉头紧皱,眼睛不自主地向上翻动,被痰顶出的唾沫从嘴边冒出,因为无法吞咽,他的嘴唇痛苦地扭动起来。

两个月前,他还是个活泼调皮的小男孩,牙牙学语,蹒跚学步,瞪大眼睛,对世界充满了好奇,两个月后,一场意外事故让他濒临死亡。当他的父母请求“安乐死”被拒绝之后,一切开始向不可知倾斜。

如今他正在上海复旦附属儿科医院,生命仍然是个未知数。

这是一个完整见证了共和国历史的老革命家——他是闻一多、李公仆同期的革命人,1945年加入中国民主同盟,领导过革命活动,文革期间曾被打为“右派”,却不改初心。作为退休30年的副省级官员,杨维骏保留了老一辈革命家的风骨——事实求是,为民请命。

熊俊怡需要24小时看护。

一看到他被痰噎住,妈妈何光群立刻凑上前来,用右胳膊肘枕住他的脖子,左手轻轻擦拭他嘴边的泡沫。喉咙里依然风箱般扯着,熊俊怡的表情更加痛苦,他不会哭,只有泪水从眼角流出。妈妈只好将他抱起来,用力拍打他的背部,让那团难受的痰往下沉。

“他对什么都没反应,”上海闵行区复旦附属儿科医院病房的一角,妈妈何光群用手在熊俊怡眼睛上方挥动,他的眼珠一动不动。“也不会哭,要是能哭出来我们也高兴死了。”

从2014年12月1日被卷入快递公司传送带受伤以来,熊俊怡到现在都没有任何意识。除此之外,他无法吞咽,靠鼻管饲食,全身僵直,攥紧的手都无法伸展,左臂骨折、手腕向内畸形地弯曲着。

2015年1月13号安徽省立儿童医院的出院诊断书上写着:缺氧性脑损害、重度脑损伤、心肺复苏后,左肱骨骨折、多脏器功能损害。

这已经是治疗一个半月之后的结果。这次出院,熊正青、何光群夫妇彻底“放弃”了,从反复的希望、绝望,直到无望,这对父母“不知道自己是怎么过来的”。

回家后,原本想陪孩子走过最后一段生命,但第二天熊俊怡的状况就出现了极度恶化。胃里,牛奶已经打不进去,孩子消化能力快速衰竭。因为在家里无法吸痰,孩子被憋得满脸乌青、浑身冒汗、呼吸困难、无法入睡,只能痛苦地发出呜咽。

看到这样的情景,熊正青第一次对老婆和父母说出了心中的想法:为孩子寻求“安乐死”。然而,他们得到的回应也很坚决:医生表示做不了,律师也告知“国家法律不允许”。

事件被媒体报道后,“安乐死”是否应该在我国立项再次引起聚焦和争议。与此同时,事情出现了意想不到的转机。在公益组织的帮助下,1月26日,这对焦灼的夫妻再次带儿子熊俊怡远赴上海接受治疗,重燃希望,期待奇迹。

1月26日早上9点30,熊正青和何光群抱着儿子从安徽六安出发,坐动车径直来到上海,4小时后,奔向闵行区复旦附属儿科医院。晚上6点多,熊俊怡才被重新插上鼻管,注射了100毫升牛奶,这一天他10小时滴水未进。因为担心在路上鼻管被碰造成伤害,早上8点,熊俊怡就被拔掉鼻管——这是他唯一的进食工具。

小俊怡在妈妈的臂弯中睡去,熊正青和何光群终于歇下一口气。这不是他们第一次和死亡赛跑。

熊正青是安徽省霍邱县大墩村人,在熊俊怡前他已经有两个女儿,大女儿12岁,在老家读书。二女儿5岁,刚上幼儿园。2013年得了儿子熊俊怡以后,在外打工的熊正青选择回六安工作,他在一家快递公司当运输司机,月薪4000元,足够妻子何光群带着二女儿和儿子在六安一起生活。

2015年12月1日,熊正青正好跑运输回来。妈妈带着熊俊怡去看爸爸。俊怡刚学会走路,特别喜欢自己下地“探索”,进小卖部“所有喜欢的东西都要拿一遍”。

快递公司的传送带和孩子差不多高,与一般安检平滑的橡胶传送带不同,是由一排排滚动的钢管连成的。下午3点,孩子刚从妈妈怀里下地,一分钟光景,他好奇地把手伸进了滚动的钢管缝隙,左手臂被卷了进去,整个人被吸住,悲剧发生了。

熊俊怡当时就失去了意识,也不知道呼吸和心跳停止了多久,嘴里涌出的血迹吓得熊正青浑身发抖。开车的同事一路逆行,顾不得红绿灯。

在六安市人民医院抢救室,熊俊怡嘴里淤积的血块被拍出、恢复了心跳的他被带上呼吸器,送进重症监护室。熊正青一直在懊恼,要是自己懂一点急救知识,如果能早点将俊怡嘴里的血块掏出来,他或许不会像现在这么严重。血块堵塞气管造成窒息,而窒息引发脑颅严重受损。

除了失去意识,呼吸困难,熊俊怡还无法进食,他丧失了吞咽功能,只能通过插进胃里的鼻管注射牛奶。他在无菌的监护室里小心存活。一点感染、发烧,甚至一口痰过不去,都有可能让他丧命。

当天夜里,俊怡的爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥和姑姑在医院大厅席地等候。“一家人的眼泪就没干过。”熊正青一边坐在地上和老婆哭,一边安慰上了年纪的父母:别太担心,会好的。他将孩子送到医生手里的时候,就被告知,很严重,希望不大,就算救活了,以后也有可能是植物人。熊正青当场就晕了过去。

在六安人民医院抢救过来之后,第二天,俊怡就被送到位于合肥的安徽省儿童医院,希望得到更好的救治。然而除了维持生命,并无其他的治疗方案。

重症监护室不能随意进入,熊正青和何光群每周有两次探视时间,每次只有两三分钟。但探视只让他们更加心痛。俊怡不仅没有好转迹象,还全身布满针眼,头皮发青、甚至溃烂。

连医生也开始劝他们,放弃吧,就算治好了以后也可能是植物人。俊怡可能会以现在的状态在医院躺一年,甚至十年。

高昂的医疗费用绝不是这对农家夫妻可以承受的。重症监护室每天的费用是4000块,熊正青还坚持跑其他医院,联系大量专家,每天的费用也在1000元。“一万块两天就没了。”为了省钱,夫妻俩一直睡在医院大厅,白天去其他医院也选择步行。

积蓄很快花完,熊正青开始向所有亲戚借钱。十几万如丢进黑洞,但俊怡的情况却越来越糟。医生说,挂水的静脉已经找不到,孩子的肠胃消化功能也越来越弱了,再救治也是徒劳。

一个月后,1月3日,办理了出院手续的熊正青夫妇同意取掉俊怡的呼吸器。他们在极度复杂的心情中等待着“最后”24个小时,俊怡的爷爷甚至在老家准备好了棺材。但重症监护室传来的消息却令人惊讶:俊怡竟然在呼吸,脱离了呼吸器的他仍然在自主呼吸。

夫妇俩立刻再次为俊怡办理住院。10天后,1月13号,俊怡再次出院。他的身体仍没有好转。而在经济上,这对夫妻再也承受不了了。他们决心将俊怡带回家,能在自己身边多待一天是一天。

合肥到长集镇的大巴车有四个小时。熊正青告诉何光群,孩子看上去浑身僵直,已经引人注意,一定要忍住情绪。

他们希望尽量平和地陪俊怡走过最后一段日子,却不得不做出“安乐死”的决定。

熊正青以前只在电视上“听”过“安乐死”,觉得离自己很遥远。而现在他想为自己最心爱的儿子寻求安乐死。

“实在是不忍心看他那么痛苦,被活活折磨死。”回到家的第二天,熊俊怡的状况就出现了恶化,打不进牛奶,孩子被痰憋得浑身冒汗。熊正青宁愿孩子早点解脱——一尺多长的管子从鼻孔插入腹中,反复的抽插,孩子脸胀得青紫。

他想到了“安乐死”,“打那种药,让孩子走得轻松,我们承担法律后果。”他打电话给俊怡曾经的主治医生,被告知:“这个我们做不了。”他向安徽电视台帮人节目求助,记者带他到六安市民政局咨询,得到的答复是,民政局也管不了,只能帮他申请大病补助。病急乱投医,熊正青想过打官司,通过法院判决,但他也不知道具体能怎么做。安徽省刑法律师王亚林明确地告知:“安乐死”目前是国家法律不允许的。

电视台节目播出后,俊怡的事情上网了,有网友评论父母“推卸责任”,还有的说一些“很难听的话”,甚至有说他“炒作”的,“我们又不是明星,有什么炒作的?让他们来看一下给孩子吸痰就知道了。”熊正青有些愤慨。

他开始到网吧去搜索关于“安乐死”的资料,印象最深的还是儿子为母亲实施“安乐死”被判刑,罪名是“故意杀人罪”。

1986年,陕西人王明成为身患绝症的母亲实施“安乐死”,并因此被公诉机关以故意杀人罪被提起公诉,后被法院宣布无罪释放。这被称为中国首例“安乐死”案。17年后的2003年,王明成患胃癌且到晚期,不堪病痛折磨的他向医院要求“安乐死”,但被拒绝,并于2003年8月去世。

此后,实施“安乐死”入狱和请求“安乐死”被拒的并非孤例。

2011年11月,重庆彭水县一男子不愿见母亲忍受伤病痛苦,禁不住母亲再三请求,将敌敌畏递给母亲助其“安乐死”,被判处有期徒刑3年。

2015年初,苏州儿童医院门口一位女士为两月大婴儿请求“安乐死”,在多方救助后继续带孩子治疗。

“因为涉及到众多伦理、医学、法律方面的问题,虽然有人大代表和政协委员提请过‘安乐死’意见,但短期内是很难实施的。”安徽知名刑法律师王亚林告诉搜狐记者,过去很多年,也曾有熟人向自己咨询过安乐死的事情,“社会有需求,但实施很复杂。”

而安徽省社科院专家王开玉则表示,允许安乐死的前提是亲人、医疗机构和社会各方尤其是政府救济均已尽到挽救生命的责任。而我国的现状是,因无钱治病不得不放弃治疗的人还不在少数。

熊俊怡还没有户口,因为他是超生的。

2013年8月3日,熊俊怡来到世界上的日子。他是熊正青和何光群结婚13年后终于盼睐的“儿子”。之前他们已经有了两个女儿。

熊正青因此从打工5年的上海辞职,回到六安想要安定下来。他在六安找了份快递工作,月薪4000元,租了个20平米的开间,和老婆带着二女儿和俊怡一块住。寻思再把大女儿接到六安来读初中,一家人就在一起了。“虽然过得不富有,还是很幸福的。”

爷爷奶奶也高兴坏了,老熊家几代单传,终于在孙子这一代延续下去了,连亲戚邻居都纷纷祝贺。长集镇大墩村住着十几户姓熊的,独他们这一户一直没有男孩。“感觉在村里抬不起头,跟人吵架都没底气。”熊正青谈及俊怡的到来,仍然满脸喜悦。

俊怡是“超生”的,但在农村,为了生儿子超生也是“人之常情”。要上户口就要交几万块罚款,熊正青打算等孩子上学的时候再给他上户口。而因为还没有户口,他在安徽住院时也没有走“新农合”报销。

儿子会走路了,说话了,有些调皮,出门喜欢抢人家的小玩具车骑,直到遭遇厄运,熊正青忍不住后悔,怎么没有舍得花几百块给儿子买个玩具车。

熊正青有三个孩子,家里还有两个老人,妻子一直照顾孩子没有工作。全部的家庭收入靠10亩水稻和他在外打工的收入。在农村,儿子的重要性不言而喻,“养儿防老,农村不像城里有社保、养老金。”

出事之后,村里也有人曾建议熊正青把孩子丢在路边算了,或放弃喂食。熊正青不忍心,但他也意识到,现实比生死更考验人。

他老家隔壁就有个“植物人”,两岁时生病,二十多岁还躺在床上吃喝拉撒,母亲年纪大了,一个人给他翻身都翻不动了。

公益组织和企业正在向熊俊怡捐款。新的治疗方案还没有确定。但上海医生也透露过,脑损伤是不可逆的,主要还是康复治疗。而康复将是漫长的过程,且需要巨额的医疗费用。

上海的月夜,熊俊怡枕在妈妈胳膊上睡着了。爸爸熊正青窝在床脚下低矮的躺椅上。他已经失眠多天。病房一角拉起的帘子里,是一家人暂时的港湾。

注:小俊怡目前刚做了脑积水手术,还需更多后续治疗。如要帮助,爸爸熊正平微信:xiongjunyibaba。妈妈账号:何光群,农行上海浦东机场支行,6228480030638246618

盘锦到北京,乘高铁如今只需3个半小时。而仕途上的周永康,用了18年。详细>>

忽然转弯的人生背后,其实暗藏着一场隐秘战争。这场战争悄然发生在中国乡村僻壤。战争关乎邪教,也关乎愚昧。详细>>

倪萍坐在央视新大楼的化妆间里,国家电视台的端庄依然挂在脸上。只是如今她55岁了,更像个和蔼的邻家阿姨。详细>>

贾家堡“毒史”只是一个缩影。建国以来粗放式发展遗留的积弊,正寻找下一个爆发的契机。详细>>

在这趟充满问号的迷航之中,机长扎哈里究竟扮演什么样的角色? 详细>>

她们大多出身农村或三四线城市,去南方打工,是父辈们趟出来的唯一出路。 详细>>

没有浪子回头的温情,没有国家招安的戏码,李俊的人生仿佛也被病毒侵蚀。 详细>>

在民族主义夹缝中,他探寻着日本演员的中国生存逻辑。他的命运随着中日的民间情绪起伏。详细>>

随着“改革决定”的最终出炉,这些代表亲历们也成为历史的见证人。 详细>>

在一个汇聚了几十万年轻人的大工厂,性成为一个敏感又禁忌的话题。详细>>

他们在虚拟江湖中嚣张行走,无人制约。关注度带来了财富,也将他们引入深渊。详细>>

一位因觉官司蒙冤,反复申诉无果的上海人,完成了一场“非典型式复仇”。详细>>

她描述了一个隐秘的世界。那里穷尽豪奢、纸醉金迷,高官用巨款给爱情镀上闪耀的金光。 详细>>

那层神秘面纱背后:催情药都是假货,避孕套有几十倍利润,全球性玩具70%产自中国。 详细>>

暴雨从苍穹倾泻而下,冷雨夜中,一次意外的失足,女孩跌入了无边无际的黑暗。详细>>

他在痛苦中飞速冲向死亡,最终加入到冰冷的数据统计之中。详细>>

小镇井眼封闭,蚊虫绝迹,部分人相继患上胃癌、肺癌、食道癌,死亡的阴影笼罩着村落。详细>>

袁厉害躺在病床之上,心力交瘁,她试图向来访的记者辩解,但又很快陷入昏迷。详细>>