“毒地”在美国被称为“棕地”(Brownfield),是指受现实或潜在有害物和危险物的污染而影响重新利用的一些土地。二战之后,美国工业飞速发展,到了70年代土壤污染问题突显,1977年“拉夫运河案”引起了社会的极大轰动,最终于1980年催生了美国的《综合性环境反应赔偿与责任法》。这部法律填补了美国对棕地治理的立法空白,也成为美国土壤污染防治的基本法。依据该法,美国政府建立了名为“超级基金(Superfund)”的信托基金,旨在对这部法律的实施提供一定的资金支持,因此该法又被称为“超级基金法”。此后,美国又于1986年通过了《超级基金增补和再授权法案》,1996年再次通过了《超级基金法》的修订案,1997年通过了鼓励私有资本清理和振兴棕地的《纳税人减税法》,2001年通过了《小企业责任减免与棕色地带复兴法》。经过了二十余年的立法和实践,现在的美国已经形成了一套比较完备的土壤污染防治法律体系。

日本的土壤污染防治法律体系由专门法律和相关法律两部分组成。专门法律是针对土壤污染防治的综合性法律,系统地规定了土壤污染防治的目标、污染状况评估制度、土壤污染防治措施的整体规划,以及防止土壤污染对人体健康造成损害的措施等。专门法律主要由两部法律构成,1970年的《农业用地土壤污染防治法》和2002年颁布的针对城市用地土壤污染的《土壤污染对策法》。相关法律主要包括1975年的《日本废弃物处理法》、《环境影响评价法》、《二恶英类物质对策特别措施法》等。此外,日本环境省也制定了《市街地土壤污染暂定对策方针》、《土壤污染对策法施行令》、《土壤污染环境标准》等法规和严格的检测标准。

在德国,土壤污染问题受到了广泛关注。截止到2012年8月31日,德国共有疑似污染场地313852块,制约着其所在地区的经济发展。针对土壤污染,德国有两部极为重要的法律法规,即1998年实施的《联邦土壤保护法》和1999年生效的《联邦土壤保护与污染地条例》。《联邦土壤保护法》规定,在任何情况下每个土地使用者或所有者都有防止土壤污染和清除土壤污染的义务。该法对不同污染问题和责任人进行了详细的界定,特别明确了各种污染的处理原则,并有针对性地提供了土壤污染评估标准、清除计划和修复方针,是德国实施土壤保护的重要法律举措。《联邦土壤保护与污染地条例》虽然仅有13项条文,但包含了大量涉及具体事项的实体性附件,覆盖范围非常广。这两部法律被有效的执行,使得德国走在欧盟治理土壤污染的前沿。

鉴于土壤污染本身及其所衍生的后续问题的特殊性和复杂性,需要对土壤污染防治予以专项立法进行规制,许多发达国家都已形成了完整的、针对土壤污染的法律体系,而中国目前仍然在依照《环境保护法》、《土地管理法》(专门针对耕地保护)、《草原保护法》、《固体废物污染防治法》等法律来治理土壤污染,并没有以成文法形式明确规定土壤污染物清理责任和相关费用的负担等相关问题。这些法律对土壤污染的规定笼统而分散,很难对问题进行全面的定义和制定详细的解决方针。中国的《土壤污染防治法》(草案)将在明年提请全国人大常委会审议。

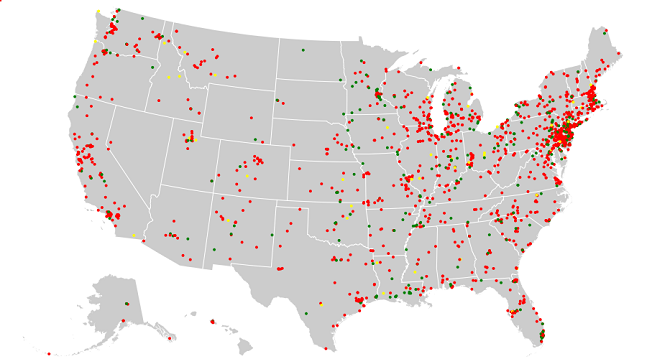

美国的《超级基金法》对污染土地建立了等级体系,将严重污染的、需要进行长期修复的地块列入“国家优先项目列表”(National Priorities List, NPL),由超级基金出资对其进行修复。美国环保总署还据此建立了危害分级系统,根据污染物的4种迁移途径(地下水、地表水、大气和土壤)来判断一块场地能否进入“国家优先项目列表”。为了便于公众查阅这一列表,联邦政府有一套专门的地理信息系统,以地图的形式将所有棕地的详细信息标注出来(如下图)。

图片来源:https://en.wikipedia.org/wiki/National_Priorities_List

在日本,土壤污染状况超过标准限值的区域被称为“土壤污染对策地区”,各级政府必须进行公示,并将其按照要求记录在台账之中,以供公众自由查阅。当“土壤污染对策区域”的要件发生变化时,都道府县可以变更当地的对策地区。该制度在一定程度上影响企业形象和土地价值,但也激励土地所有者和污染者为了保持土地价格不因污染贬值,而积极采取土壤污染整治措施。此外,日本土壤污染调查结果和土壤污染对策地区的信息都必须向社会公开,便于公众全面准确地了解土壤污染整治情况。日本也充分发挥新闻媒介和社会团体的舆论监督和导向作用,鼓励公众参与,建立了公益诉讼制度,利用公众和司法力量维护污染受害者的权益,加强对政府和执法的监督。

德国建立了“污染地数据库”公开土壤污染的信息,以萨克森州为例。萨克森州是德国土壤污染的“重灾区”,为了更有效地治理,州政府对全州污染土地建立了一个详尽的数据库,所有与土壤保护相关的州政府部门都可以使用这个数据库,下一级地方政府也可以查找属于本地区的污染场地情况。同时,建筑公司也可利用这个数据库。通过这个数据库,可以对全州土壤保护进行有效的动态管理。

信息公开和公众参与是治理土壤污染的有效途径。2005年4月至2013年12月,中国开展了首次全国土壤污染状况调查,但环保部和国土资源部至今只公布了一份5页长的《全国土壤污染情况调查公报》,其中只涉及了较为笼统的信息,尚未对土壤污染的具体地块和具体信息进行公布。据估计,全国不同性质的污染场地数量在50万块以上,城市化让大量污染土地面临重新开发的机遇,许多“毒地”之上已经悄然盖了写字楼、居民楼和学校。建立系统的土壤污染信息档案,确立类似“国家优先项目列表”的制度,不仅是尊重国民的知情权,也便于在有限治理费用之下,确定污染地块治理或修复的次序。

各国在治理土壤污染的问题都确立了“谁污染、谁治理”的原则,但根据具体情况也有不同规定。

美国政府对土地治污有严格的责任切断机制和责任承担上限,《超级基金法》确立了污染场所相关主体的严格责任和连带责任,明确污染者与开发者、土地所有者、土地使用者等相关主体对污染地的无限责任和各自责任结点。政府有权要求造成污染事故的责任方治理土壤污染,或者支付相应费用。对于拒绝治理或付费的企业,政府有权要求其支付应付费用3倍以内的罚款。此外,美国还通过直接融资(赠款、贷款、低息贷款、延期付款等)和间接融资(税收抵免、常用市场手段、周转性贷款资金)以及不动产税的激励机制(资金来源于土地修复,开发后未来的不动产税增值部分)等经济手段鼓励私有资本参与棕地治理。

借鉴美国的“超级基金”,日本建立了“土壤污染整治基金”,用于土壤污染的专项治理和修复。土壤污染者不明或土地所有者、污染者无力支付治理和修复费用时,可申请土壤污染整治基金的资助,避免土壤污染者或者所有者由于资金短缺而不进行土壤的治理和修复。但是,土壤污染整治基金保留向污染者追偿治理费用的权力,从而实现外部成本内部化,真正实现污染者付费原则。

德国对于无主的土地,先由政府出资修复,同时调查污染来源,在确定污染者后由其支付治理费用。如果企业拒绝清除自己对土壤造成的污染,监管部门将会根据法律给企业开出罚单,交由法院执行。一般情况下,监管部门会给企业两种选择:要么自己清理,要么由当局指定一家公司代为清理。如果污染企业无力治理,即使在向政府提出资助申请并获得批准后,仍要承担10%的费用,其余90%的费用由联邦政府和州政府共同承担,其中联邦政府承担60%的费用,州政府承担40%,但目前只有少数企业获得政府资助。因而,污染土地的治理费用绝大部分还是由企业自己承担,政府资金主要用于治理两德统一前遗留下来的污染土地。

中国立法中采纳的也是“污染者负担”原则,但在实施过程中问题颇多。由于缺乏详细的检测规定,加上环保部门的执法力度不够,许多企业明知会造成土壤污染,仍然肆无忌惮。而许多年代久远的污染土地,历经企业改制、产业更新等变革,原有用地几易其主,确定污染者难上加难。因而中国在治理土壤污染过程中,面临着“污染者或无力负担,或难寻其踪,或多个污染者对责任划分纠缠不清”等问题,亟需明确不同情况下污染地治理的责任主体,确立科学合理的归责机制,理清管理权限,避免多头管理造成政出多门、互相推诿。

中国一直不提倡走“先污染,后治理”的路径,但问题是污染已经全面扩散日益加重,而有效的治理却迟迟没有到来。在治理土壤污染的问题上,中国可以借鉴发达国家的治理经验,所以目前最需要做的恐怕还是正视现实,下定治理的决心。

问责条例是对纪律和处分条例的一个补充,周永康、令计划、徐才厚、苏荣等大老虎的违法违纪行为...阅读全文>>

问责条例是对纪律和处分条例的一个补充,周永康、令计划、徐才厚、苏荣等大老虎的违法违纪行为...阅读全文>>

搜狐新闻出品