这些年,迟来的忏悔者寥寥无几

相比数千万红卫兵,公开致歉者不过沧海一粟

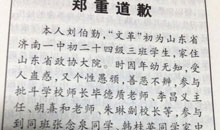

根据公开资料显示,在文化大革命期间,仅到北京接受检阅的红卫兵数量就达到1100万人次,虽未有精确统计数据,但当时全国红卫兵数量达到数千万几乎是可以肯定的事实。而在文革结束后,真正站出来对于那段历史作出公开忏悔的红卫兵,却仅限于十几名花甲老人,犹如沧海一粟,显示出数量上的高度稀缺。[详细]

根据公开资料显示,在文化大革命期间,仅到北京接受检阅的红卫兵数量就达到1100万人次,虽未有精确统计数据,但当时全国红卫兵数量达到数千万几乎是可以肯定的事实。而在文革结束后,真正站出来对于那段历史作出公开忏悔的红卫兵,却仅限于十几名花甲老人,犹如沧海一粟,显示出数量上的高度稀缺。[详细]

批斗老师:羞愧心情困扰学生20年

1966年,哈尔滨批斗大会47年前,程璧是北京外国语学校的党总支书记,从那年8月开始,她拥有了另一个身份:台上被批斗的“牛鬼蛇神”,而批斗她的红卫兵,无一例外都是她的学生。此后她遭到侮辱和毒打,头发被剃去半边,成了所谓“阴阳头”。多年之后,当年参与批斗她的8名学生集体向老师道歉,在通信中忏悔了当年参与暴力迫害的行为。“回想起来,只有羞愧。”在给程璧的信里,一位学生如此写道。[详细]

武斗杀人者:我不知道应该怎么救赎自己

王冀豫曾是北京中学文革中“老红卫兵”一派的成员。16岁时,他在一场武斗中打死了人。之后的四十年,王冀豫蹲监狱、下乡、进工厂。可无论境遇如何辗转,死者的名字一直若隐若现的伴随着他,并且越到晚年越有一种强烈的不安,时时搅动着他的心。2010年,他难忍折磨,写下《背负杀人的罪责》,向世人坦白自己的过错。[详细]

人伦之哀:儿子亲手把母亲送上断头台

张红兵是一名文革时的小红卫兵,正是由于他当年的指控,导致亲生母亲被处以死刑。在当时,他并没有感到自责,这个十五岁的小男孩还受到公开表扬,并成为了一名模范红卫兵。四十多年后,他日夜承受着极大的痛苦,在电视节目中恸哭失声。他向希望通过法院裁决将其母亲的墓地认定为文化遗产。他恳求道:“我呼吁人们共同说出‘让我们永不忘记’”。[详细]

公开致歉者背后是沉默的大多数

文革加害者:当年就是你死我活

当年的红卫兵,如今绝大多数对于过去保持沉默,即便偶有发声,内容也多半是控诉与辩解,很少有忏悔,更少有真诚、深刻的反省与忏悔。更有甚者,对于过往岁月仍旧毫无悔意,说起时仍然理直气壮。一个研究广西大屠杀的研究者感到非常奇怪,他所访问的当年的那些食人者,没有一个忏悔的,众口一词地说,当年就是你死我活的阶级斗争,如果他不杀那些人,那些人就会杀了自己。[详细]

当年的红卫兵,如今绝大多数对于过去保持沉默,即便偶有发声,内容也多半是控诉与辩解,很少有忏悔,更少有真诚、深刻的反省与忏悔。更有甚者,对于过往岁月仍旧毫无悔意,说起时仍然理直气壮。一个研究广西大屠杀的研究者感到非常奇怪,他所访问的当年的那些食人者,没有一个忏悔的,众口一词地说,当年就是你死我活的阶级斗争,如果他不杀那些人,那些人就会杀了自己。[详细]

受害者:已经忘了《牛鬼蛇神》的歌词

沉默者也包括当年的受害者。即使今天,他们也不愿更多地提及当年的经历。很多研究者都提及过人们对于文革的这种“选择性记忆”。这甚至成了这段历史研究的主要障碍,有学者曾说,“所有我访问过的曾在文革中进过‘牛鬼蛇神队’的老师都说,他们已经忘记了《牛鬼蛇神歌》的歌词。虽然他们当年曾被强迫一日数次地唱这个自我诅咒的歌。”[详细]

反思文革:不能把问题都推给时代

不可否认文革时期有很多普通人是为了“自保”而站在批斗的队伍里,被迫作恶,跟着摆样子,其心可悯。但是在遍及各地的虐杀中,很多案例的恶劣后果也是跟具体个人的推动分不开的。在虐待和虐杀中,那些花样百出并且心狠手辣的施暴者,已经严重地突破了基本的人性底线,他们暴露的是“异于常人”的残忍气质,难道这样的人也应该以一句“时代所然”而撇清所有责任吗?[详细]

不可否认文革时期有很多普通人是为了“自保”而站在批斗的队伍里,被迫作恶,跟着摆样子,其心可悯。但是在遍及各地的虐杀中,很多案例的恶劣后果也是跟具体个人的推动分不开的。在虐待和虐杀中,那些花样百出并且心狠手辣的施暴者,已经严重地突破了基本的人性底线,他们暴露的是“异于常人”的残忍气质,难道这样的人也应该以一句“时代所然”而撇清所有责任吗?[详细]

对于文革,我们需要更多“迟来的忏悔”

二战后德国通过“全民忏悔”实现社会和解

二战结束后,德国人“全民忏悔”。正是在“全民忏悔”的基础上,当年的西德实现了“社会和解”,也使德国以悔过自新的形象得到了全世界的谅解。1970年12月7日,联邦德国总理维利-勃兰特冒着凛冽的寒风来到华沙犹太人死难者纪念碑下,他献上花圈后,肃穆垂首,突然双腿下跪……勃兰特对媒体作解释时说:“我当时突然感到,仅仅献上一个花圈是绝对不够的。”言外之意,每个德国人都有一份原罪。[详细]

二战结束后,德国人“全民忏悔”。正是在“全民忏悔”的基础上,当年的西德实现了“社会和解”,也使德国以悔过自新的形象得到了全世界的谅解。1970年12月7日,联邦德国总理维利-勃兰特冒着凛冽的寒风来到华沙犹太人死难者纪念碑下,他献上花圈后,肃穆垂首,突然双腿下跪……勃兰特对媒体作解释时说:“我当时突然感到,仅仅献上一个花圈是绝对不够的。”言外之意,每个德国人都有一份原罪。[详细]

南非曾设立“真相与和解委员会”促成种族和解

南非曾是世界上种族冲突最为激烈的国家。新南非没有用纽伦堡审判式的举措处理历史上遗留下来的种族问题,而是成立了真相与和解委员会。为南非种族隔离制度的受害者提供了一个控诉种族隔离时期白人统治者暴行的平台。南非人普遍认为,真相与和解委员会改变了南非的历史,让南非人看清了自己和自己的国家。委员会抚平了南非人心中的怨恨,为南非今天的稳定与和解奠定了基础。[详细]

面对历史伤痛,遗忘和审判都无法彻底解决问题

对于一段“多数人犯罪”的历史来说,选择故意遗忘并不能解决问题,而靠法律制裁也显得困难重重。由于重复同一罪行的人太多了,“多数人犯罪”对社会、对民族的危害,已经从对个别受害人的威胁转移至对整个民族的威胁。在“多数人犯罪”情况下,法律变得相对无能为力,无法去追究和审判整个民族。因此,每个人都应该通过个案的忏悔,去反思怎样对待自己罪孽的过去,怎样承担自己必须承担的道义和良心责任。[详细]